Данная исследовательская работа посвящена изучению, рассмотрению и получению сведений о кризисных явлениях, происходящих в Европейском союзе (далее ЕС, Евросоюз) на современном этапе, а также роли Германии в данной организации, как ведущего игрока в Европе.

Прошло шестьдесят два года с тех пор, как 18 апреля 1951 г. шесть стран: Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Италия, подписали в Париже Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали — первый из договоров, на основе которых впоследствии вырос Европейский Союз1. Европейские сообщества, выглядевшие при их создании как обычный утилитарный инструмент межгосударственного сотрудничества превратились в мощнейшую систему, определяющую судьбу региона и его лицо в современном мире. За многие годы у строителей единой Европы были внушительные успехи и серьезные неудачи, периоды расцвета и топтания на месте.

Сейчас Евросоюз — одна из самых крупных и развитых интеграционных группировок мира. Однако на сегодняшний день организация столкнулась с рядом серьезных проблем, требующих немедленного решения.

Греция: хроника кризиса

Низкий экономический рост, технологическое отставание от Соединенных Штатов, конкуренция со стороны растущих экономик мира, в частности, Китая, значительный уровень безработицы – это лишь небольшой перечень проблем, с которыми столкнулись европейские государства. Несмотря на затянувшийся кризис, страны Евросоюза пытаются выработать новую эффективную стратегию борьбы с общеевропейскими проблемами. На сегодняшний день лучше всего справляется с кризисом Германия, поэтому столь важно определить позицию, которую эта страна занимает в ЕС, а также изучить меры, предлагаемые ею для преодоления кризиса. Именно поэтому актуальность темы данного исследования не вызывает сомнений.

Объектом исследования данной работы является кризис Европейского союза, а также проблемы, лежащие в его основе. Также объектом исследования является позиция Германии в Европейском союзе и ее антикризисная политика.

Предметом исследования является Европейский союз в условиях кризиса, как один из главных полюсов мировой политики и экономики.

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть и охарактеризовать проблемы, стоящие сегодня перед правительствами европейских стран, а также выяснить степень участия Германии в решении этих проблем.

Поставленные цели позволили сформулировать следующие задачи данного исследования:

- Выяснить характер кризиса в Европейском союзе;

- Обозначить основные проблемы, с которым столкнулись европейские страны на современном этапе;

- Выяснить какие тенденции — центробежные или центростремительные, влияют на процессы, происходящие в Европейском союзе;

- Определить позицию Германии в ЕС и выяснить причины её влияния на европейскую политику;

- Попытаться ответить на вопрос – сможет ли Германия вывести Европейский союз из кризиса?

Методы исследования, применяемые в данной работе:

1. теоретические: анализ теоретических источников, литературы по проблеме.

Экономический кризис–2008 в США: Великая рецессия | Просто о сложном

2. эмпирические: анализ, сравнение, сопоставление фактов, событий и процессов.

3. статистические: обработка результатов, систематизация фактов.

Источниками информации являются различные печатные, официальные и неофициальные документы, такие как законы, подзаконные акты, а также книги по истории Европейской интеграции, статистические данные и различные статьи в СМИ.

В качестве историографии использовались работы таких исследователей как В.Г. Шемятенков, О.В. Буторина, Ю.А. Борко, В.А. Артемов, Ю.А. Матвеевский, О.М.

Мещерякова, А. Марк и многие другие.

Глава 1. Кризис в Европейском союзе

Примерно с середины 2005 г., после негативного исхода референдумов по проекту Конституции Европейского Союза (ЕС) во Франции и Нидерландах, в ЕС, в том числе в его высших политических кругах, среди ученых и, особенно, в СМИ, широкое распространение получила оценка нынешнего состояния этого наиболее успешного и развитого интеграционного блока как кризиса2.

Наблюдая и анализируя политические процессы, протекающие на территории Европы, следует выделить ряд ключевых проблем, отражающих новые тенденции в объективной реальности геополитического пространства Европейского союза.

ЕС как крупная региональная организация представляет собой в действующем составе достаточно неоднородную общность с точки зрения культуры, национальностей, религий и, конечно же, экономики.

Немецкий философ и культуролог О. Шпенглер, внесший значительный научный вклад в разработку цивилизационной концепции, писал о том, что Европа ещё в XX в. вступила в период своего заката. В известной книге «Закат Европы» путем ряда аналогий с культурами прошлого он доказывает неизбежную гибель западной культуры. «…Падение западного мира представляет собой ни более, ни менее как проблему цивилизаций. Европа давно уже перешла в цивилизационную стадию, и ее окончательная гибель – только вопрос времени»3.

Этим О. Шпенглер объяснял все кризисные явления, которые когда-либо происходили, и будут происходить в Европе, в том числе и охватившие современное общество. В его идеях прослеживается попытка осмысления того обстоятельства, что мировое взаимодействие цивилизаций происходит по принципу монолога, а не диалога. В каком-то смысле его слова оказались пророческими. Что будет с Европой дальше?

Идея дробления еврозоны и Евросоюза висит в воздухе. Сначала от еврозоны предлагали отлучить Грецию, а заодно с ней Португалию и Ирландию. Вскоре критика коснулась Италии и Испании. Эти страны переживают финансовый кризис хуже всех в Европе. Колоссальные внешние долги и огромный дефицит национальных бюджетов ставили на грань дефолта одну страну еврозоны за другой.

То, что сначала считалось проблемой Греции, переросло в проблему всего Евросоюза. Кипрский кризис еще больше усугубил трудности с кредитованием реальной экономики еврозоны. Однако самые страшные опасения – что кризис на Кипре вызовет массовое изъятие денег вкладчиков со счетов в европейских банках – не оправдались.

В Великобритании заговорили о том, чтобы провести референдум об участии страны в ЕС. Премьер-министр Дэвид Кэмерон отмечал, что Евросоюзу необходимо исправить помехи в функционировании еврозоны и преодолеть «кризис европейской конкурентоспособности». Если же руководство ЕС не проведет необходимые реформы, то Лондон может постепенно прекратить свое участие в блоке4.

Польша и другие государства восточного расширения пытались добиться пересмотра условий своего членства в Евросоюзе, если его экономическое правительство будет создано без учета их мнения.

При этом в оценках причин и природы кризиса ЕС, возможностей, путей и сроков его преодоления наблюдается заметная дифференциация взглядов, как в самом Союзе, так и за его пределами. Некоторые авторы дают упрощенное толкование данного феномена, трактуя его только как «конституционный и правоустановленческий кризис», то есть кризис политической интеграции в ЕС, порожденный отклонением проекта Конституции Евросоюза на референдумах. Другие эксперты не сводят этот феномен к политической стороне дела. Так, российский политолог Караганов С.А. определил его как «внутренний системный кризис»5.

Фёдоров В.П. охарактеризовал его как «адаптационный кризис, во многом порожденный последним расширением ЕС, точнее говоря: тем, как превращение ЕС-15 в ЕС-25 было осуществлено»6.

К этому можно добавить, что кризисные явления охватили важнейшие сферы функционирования и развития интеграционного механизма Евросоюза: институциональную, экономическую, политическую и социальную, приняв структурный и, по меньшей мере, среднесрочный характер. При этом данный кризис развернулся на фоне вялой динамики экономического роста Евросоюза, что придает ему дополнительную остроту и осложняет его преодоление.

Так или иначе, одним из главных и наиболее очевидных проявлений кризиса стало то, что ЕС стал менее гомогенным, интегрированным и управляемым объединением государств.

Итак, каковы же истоки кризиса Европейского Союза?

- Основные проблемы ЕС на современном этапе

Главная проблема современного Евросоюза по нашему мнению – утрата европейской идеи и европейской идентичности. Несмотря на постоянное расширение ЕС, его лидеры так и не смогли дать вразумительный ответ на вопрос, что значит быть европейцем сегодня.

Трансформация идентичности, как национальной, так и наднациональной, есть одно из характерных явлений современности. С всё большей скоростью разрушаются социальные границы, дезорганизуются большие сообщества и структуры. Растёт культурная фрагментарность.

Сегодня многие граждане Европейского союза искренне не понимают, почему они должны помогать Греции и другим странам-заемщикам, безответственно набравшим огромные долги.

Часть населения традиционно считает Евросоюз бесполезной и дорогостоящей надстройкой над государственными структурами. Сильным раздражителем является демократический дефицит – отсутствие у граждан каналов эффективного влияния на официальный Брюссель. Единственным напрямую избираемым органом остается Европарламент, однако, несмотря на широкие полномочия, политику сообщества определяет не он. Реальная власть принадлежит Европейской комиссии, а все судьбоносные решения исходят от политических лидеров крупнейших стран.

На современном этапе одной из актуальнейших проблем является проблема пропорций национального суверенитета членов Европейского союза и полномочий набирающего силу наднационального центра ЕС в лице его Комиссии. Не входящим в Евросоюз государствам приходится постоянно определять, с кем – с членами ЕС напрямую или с Комиссией – практичнее решать те или иные вопросы, подчас очень важные для дальнейшего развития континента.

Способом влияния на решения ЕС со стороны европейцев было твердое «нет», сказанное на референдумах. Дания не поддержала в 1992 г. Маастрихтский договор, Ирландия дважды (в 2001 г. и в 2008 г.) выступила соответственно против Ниццкого и Лиссабонского договоров. Отрицательные результаты всенародного голосования во Франции и Нидерландах в 2005 г. показали несостоятельность проекта европейской Конституции. Наученные горьким опытом, политические элиты теперь старательно избегают референдумов (что мы недавно наблюдали в Греции), а это значит, что невысказанный протест может прорваться наружу в других формах.

Вот что пишет по этому поводу Збигнев Бжезинский: «Текст проекта (прим. Конституции ЕС) напоминал контракт для пользователя кредитной карточкой, мало кто из европейцев по-настоящему с ним ознакомился.

На самом деле это был договор между 25 отдельными государствами, снабженный множеством мелких технических деталей». «Результат оказался негативным для Европы, поскольку он показал, что в политическом плане единой Европы пока не существует. Однако в том, что касается долгосрочной перспективы, структура объединенной Европы по-прежнему существует. Процесс продолжается.

В общем и целом, не следует преувеличивать негативный результат референдумов. В то же время необходимо проявлять реализм: создание единой в политическом плане Европы — дело будущего. Ни британская, ни немецкая, ни французская общественность не готовы к такому уровню объединения, который придал бы вес позиции Евросоюза по глобальным проблемам»7.

Финансовая нестабильность в Европе также вызывает опасения. Это одна из наиболее актуальных проблем мировой экономики на сегодняшний день.

В Европе идет масса выступлений против единого экономического союза, против единой европейской валюты и против Германии как центра Европы. Однако не стоит забывать, что пути назад у Европы уже нет. Во-первых, разрушенные экономики периферийных стран просто могут стать дотационными регионами в союзном государстве.

Во-вторых, Европе нужно еще больше интегрироваться, во всех регионах установить единый налоговый, пенсионный и политический режим. Европе нужно сделать экономические условия почти одинаковыми, но с учетом всех региональных и национальных особенностей. Если страны начнут выходить из зоны евро, то не только сама единая валюта окажется под угрозой, под угрозой окажутся все экономики Европы без исключения, не только малые. Не стоит говорить уже и о том, что выход самой страны из зоны евро, но уже с разрушенной экономикой будет означать катастрофу.

Европа ЕС вынуждена будет расплачиваться за слишком быстрое и, почти без условий расширение Союза и зоны евро. За отказ большинства стран (кроме Германии и ряда северных европейцев) от структурных реформ на волне эйфории, вызванной экстенсивным расширением рынков из-за падения железной стены и экономического открытия Китая.

«Евросоюзу придется приспосабливаться к новой реальности — к качеству более жесткой конкуренции со стороны «новых», вытягивающих своей дешевой рабочей силой, другими преимуществами целые отрасли промышленности не только из Европы, но и других старых индустриальных центров»8.

Как общеевропейский вызов рассматривается сегодня в ЕС конкуренция с США, а также – с КНР. В первом случае недовольство вызывает даже не баланс торговли и инвестиций (в торговле он складывается в пользу ЕС, а европейских инвестиций в США в настоящее время больше, чем американских в Европе), а воспринимаемое как недопустимое доминирование США над Евросоюзом в ключевых отраслях – от науки до обороны.

Другими общеевропейскими проблемами, решение которых невозможно без активной роли Евросоюза, являются: избыточное потребление на фоне снижения глобальной конкурентоспособности европейских стран, деиндустриализация экономики и связанная с ней деформация личностных установок, опасное изменение демографического поведения европейцев.

Значительное влияние на европейское общество оказывает процесс деиндустриализации. По данным ЮНКТАД, в развитых странах Европы доля занятых в промышленности на протяжении 1970–2008 гг. уменьшилась с 42% до 26%. За это же время доля занятых в сфере услуг выросла с 51% до 71%9.То есть теперь людей, работающих в третьем секторе почти втрое больше, чем в промышленности. Закрытие шахт, заводов и фабрик – это не только появление депрессивных территорий со структурными проблемами и длительной безработицей. Это еще нарушение структуры социума, изменение системы личностных ценностей.

Деиндустриализация создает продолжительные деформации на рынке труда. Люди, которые прежде работали бы на производстве, ныне устремляются в чиновники. Они хотят не только чистой работы и стабильной зарплаты, но и подтверждения своей значимости. Отсюда – повсеместное раздувание административного и государственного аппарата.

Другая проблема – это старение населения в Европе, которая гораздо острее, чем для других континентов. В 2010 г. к 60-летнему рубежу подошло многочисленное поколение, рожденное в 1950-е гг. Теперь в Евросоюзе численность лиц, достигших 60 лет, ежегодно увеличивается на два с лишним миллиона; всего три года назад этот прирост составлял один миллион.

Примерно с 2014 г. трудоспособное население ЕС начнет сокращаться в абсолютном выражении. Почти во всех европейских государствах национальные бюджеты не выдерживают бремени пенсионных расходов. Чтобы справиться с нагрузкой, правительства идут на повышение пенсионного возраста и вводят гибкие схемы формирования пенсионных фондов, предлагая работникам увеличивать собственные отчисления.

Европе пришло время научиться жить с учетом возрастных изменений населения. То есть управлять государственными финансами с учетом не только расходов пенсионной системы и здравоохранения, но и с учетом растущей политической роли людей преклонного возраста.

Другими словами, европейцы не должны более рассматривать старение только с точки зрения его стоимости или опасности для экономики. Экономика должна использовать возможности новых рынков, учитывающих запросы пожилых людей. Эта группа населения, стремящаяся сохранить активность в обществе, сталкивается с разными проблемами. Следует пересмотреть политику по отношению к трудящимся пожилого возраста и создавать благоприятные условия и организационные рамки для активной старости.

Ещё одной требующей внимания проблемой является миграция. Современная ситуация с миграцией населения в Европу и взаимоотношения мигрантов с новой средой обитания являются важным фактором влияния на формирование внешней и внутренней политики европейских стран и определение общих координат развития межцивилизационного взаимодействия.

Однако коренные европейцы считают, что иммигранты занимают их рабочие места, а те, в свою очередь – что общество взваливает на них самую тяжелую и низкооплачиваемую работу.

Как утверждает Хангтингтон, «уже в третьей четверти этого века среди населения Европейского союза будут преобладать мусульмане. Конечно, никто не знает, какими они сами станут к тому времени, да и какую эволюцию претерпят отношения между Западом и исламским миром»10.

Многие из мигрантов интегрируются в общество, принимают европейский образ жизни и европейские ценности – «европеизируются». В их числе есть мусульмане, для которых этот процесс происходит довольно легко, и они без осложнений интегрируются в принимающее светское общество. Для другой категории мусульман, воспитанных в исламских традициях, религиозная принадлежность является серьезным препятствием для интеграции в европейское общество, которое они воспринимают как христианское (антагонистическое). В данном случае можно говорить о «провале» политики мультикультурализма в Европе.

Угроза межэтнических, межконфессиональных конфликтов, распространения международных террористических сетей вынуждает Европу искать пути компромисса при решении сложных миграционных проблем.

Официальная политика государств-членов Евросоюза долгие годы была направлена на то, чтобы не допустить роста националистических настроений. Однако созданная атмосфера тотальной политкорректности и терпимости привела лишь к обострению этой проблемы.

Еще одной проблемой является отсутствие эффективной институциональной системы. Вопрос о структуре Европейского Союза является одним из важнейших для понимания сущности европейского интеграционного процесса.

В ЕС проблема повышения эффективности его институциональной системы осложняется невозможностью создания такой структуры Союза, которая обеспечивала бы единый механизм принятия решений институтами во всех сферах сотрудничества.

Очевидно, что единый механизм принятия решений институтами Евросоюза может быть обеспечен только в том случае, если государствам — членам ЕС удастся достичь согласия по вопросу придания Союзу однородной структуры. Однако именно в этом вопросе, возможен лишь сложно достижимый компромисс.

Для европейского общества все более значимой становится проблема его самоидентификации относительно современных культурных и конфессиональных координат. Укрепление стабильных политических и экономических основ интеграционных процессов в новых границах Европейского союза связано с решением задач достижения социальной гармонии и мира между разными этноконфессиональными сообществами как на национальном, так и региональном уровне.

Финансовые проблемы Греции, назревание аналогичных перспектив в Испании и Португалии с особой остротой выявляют кризис Еврозоны. Во многих европейских странах сохраняется сложная политическая ситуация, связанная с усилением тенденций этнического сепаратизма, как например, проблемы басков в Испании, Фландрии и Валлонии в Бельгии, венгров в Румынии, Северной Ирландии и Шотландии в Англии.

Однако, несмотря на все существующие сегодня проблемы представить себе на практике распад Евросоюза очень сложно. Во-первых, потому что глубина и разветвленность европейской интеграции таковы, что разрыв связей означает огромные издержки самого разного характера – экономического, политического, социального.

Во-вторых, имидж Европейского союза как успешного и исторически беспрецедентного проекта настолько прочен, что любая попытка поставить его под сомнение встречает в ответ негодование. Аргумент, который приводится в доказательство временного характера нынешних трудностей, заключается в том, что за десятилетия интеграции европейский проект пережил не один кризис и неизменно выходил из них окрепшим и более устойчивым.

Действительно, с 1957 года, когда было создано Европейское экономическое сообщество, объединение преодолевало множество кризисных явлений, как правило, связанных с политическими разногласиями. И, несмотря на все заминки, к европейской революции 1989–1991 годов Единая Европа (на тот момент в составе 12 государств) подошла на пике амбиций и возможностей. Отсюда и масштабные планы расширения и углубления интеграции, которые начали реализовываться в 1990-х.

Позиция Европейского союза как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира обусловливает актуальность создания гармоничной межцивилизационной модели развития на основе принципов общественной терпимости, толерантности, признании и уважении разных культур и их представителей.

В том случае, если существующие острые проблемы не будут решены, Евросоюз может оказаться в многолетнем идейном, институциональном и экономическом застое.

Глава 2. Центростремительные и центробежные тенденции в европейской интеграции

Идею Соединенных Штатов Европы выдвинул граф Куденхове-Калерги в 1923 году в своей книге «Пан-Европа». Три года спустя он озвучил ее на первом Пан-европейском конгрессе. Основной целью идеи Куденхове-Калерги было прекращение войн и поддержание мира и безопасности как в Европе путем объединения европейских государств в единую организацию, так и во всем мире путем установления политического равновесия между существующими геополитическими блоками в рамках многополярной системы. В работе «Пан-Европа» Куденхове-Калерги, в частности, отмечал, что мировая гегемония Европы навсегда ушла в прошлое, а в будущем континент сможет оставаться одним из центров мировой политики и экономики лишь в случае объединения европейских государств в единую организацию — Пан-Европу. Представляя собой политико-экономический целевой союз, Европа смогла бы стать одной из мировых держав, наряду с Америкой.

Панъевропейская программа не содержала, по мнению Куденхове-Калерги, ничего невозможного и должна была быть безотлагательно претворена в жизнь. Он полагал, что процесс построения Пан-Европы должен состоять из следующих этапов: во-первых, объединения европейских государств либо в рамках Лиги Наций (после вступления в нее Германии), либо путем созыва панъевропейской конференции (по образцу периодических конференций государств Америки); во-вторых, заключения между всеми государствами Европы юридически обязательных соглашений о мирном разрешении международных споров и нерушимости границ (в этой связи Куденхове-Калерги считал, что Европе нужны не «справедливые», установление которых невозможно, а «стабильные» границы, то есть построение Пан-Европы возможно только на основе существующих государственных границ; любая попытка их пересмотра непременно вызовет общеевропейскую войну, в то время как объединение европейских государств может постепенно привести к прозрачности границ в силу эффективной защиты прав меньшинств и построения таможенного союза); в-третьих, создание оборонительного союза для защиты общей восточной границы и, в-четвертых, учреждение таможенного союза путем созыва периодических экономических конференций европейских государств.

Первоочередной задачей концепции было доказательство необходимости прекращения конфронтации между европейскими странами и начала процесса их объединения. Все же Куденхове-Калерги полагал, что кульминацией панъевропейских стремлений должно стать создание Соединенных Штатов Европы по образцу Соединенных Штатов Америки, то есть построение федеративного образования. При этом европейская федерация должна была предоставить максимум свободы своим государствам-членам11.

Идеи Куденхове оказали большое влияние на Жана Монне, помощника генерального секретаря Лиги Наций с 1919 года.

Центростремительные тенденции представлены федералистским направлением, возникшим еще до начала европейского интеграционного процесса, в разгар Второй мировой войны, когда было основано Европейское движение федералистов.

В 1943г. группа французов и итальянцев (А. Спинелли, А. Марк, Д. де Ружмон, Э. Коломбо, А. Брюгманс) основали это движение. В 1944г. На конференции в Женеве был принят «Манифест европейского сопротивления». В нем говорилось о необходимости создания Федерального союза европейских народов.

Стратегия федералистов предусматривала заключение европейского договора, в котором должны были определить наднациональные структуры принятия решений.

Основной источник бед, по мнению таких деятелей движения Сопротивления, как А. Марк, А. Спинелли, Д. де Ружмон, заключался в национализме государств-наций, а выход виделся в создании наднациональных институтов. Спинелли даже говорил о необходимости создания движения народного протеста против самой законности существования национальных государств.

Первый общеевропейский манифест интегрального федерализма был написан А. Марком и Р. Ароном, которые были критически настроены к либеральным институтам, прежде всего к национальным парламентам и национальным политическим партиям. Представительную демократию их манифест предполагал заменить прямой демократией. Первым шагом в этом направлении авторы мыслили в предоставлении автономии регионам и уменьшении власти национальных государств.

Таким образом, еще до начала европейского интеграционного процесса федералисты направили его развитие по пути, который, по их мнению, должен привести к распаду национальных государств.

Так, план Шумана определял цель и задачи интеграционных преобразований в Европе следующим образом: «Европа не возникнет сразу в целом виде. Она появится на основе конкретных дел, создающих, в первую очередь, фактическую солидарность.

. Путем объединения базовых производств и утверждения верховного органа, чьи решения будут обязательны для Франции, Германии и стран, которые к нему присоединятся, настоящее предложение заложит первые конкретные основания Европейской федерации для сохранения мира»12.

Следовательно, с самого начала конечная цель европейской интеграции — построение европейской федерации. Так думали основатели Европейского Союза.

Однако построить федеративное государство можно только на основе поэтапного углубления интеграционного процесса путем перехода от более узких сфер интеграции к более широким. Этот метод получил название коммунитарного и был положен в основу построения Европейского Союза. Он состоит в создании наднациональных институтов, наделенных властными полномочиями. Затем в процессе интеграции создается система общих наднациональных органов, которым государства-члены передают часть своих суверенных прав.

Требуется пояснить, что коммунитарный метод до 1990-х гг. фактически сводился к диалогу между Советом министров ЕС и Комиссией. С точки зрения Комиссии ЕС коммунитарный (общественный) метод заключается в следующем: монополия Комиссии на законодательную инициативу, широкое применение квалифицированного большинства при голосовании в Совете министров, активная роль Парламента ЕС, унифицированное определение законов Сообщества в Суде ЕС. Его применение начинается с того, что Комиссия направляет в Совет определённые предложения, при этом, с расширением в Совете процедуры голосования на основе большинства и с отказом от единогласных решений, коммунитарный метод становится методом наднациональным. Однако в Маастрихтском договоре эту тенденцию уравновешивает утверждение межправительственного подхода в таких важных для государства сферах, как внешняя политика и безопасность.

Библиотека Ирины Эланс, основана как общедоступная библиотека в интернете. Онлайн-библиотеке академических ресурсов от Ирины Эланс доверяют студенты со всей России.

Библиотека Ирины Эланс

Полное или частичное копирование материалов разрешается только с указанием активной ссылки на сайт:

Ирина Эланс открыла библиотеку в 2007 году.

Источник: student-files.ru

§ 40. Кризис «Общества благосостояния»

По подсчётам экономистов развитых стран, социальная стабильность обеспечивается лишь тогда, когда уровень жизни основной массы населения на протяжении жизни одного поколения возрастает примерно вдвое.

В послевоенные годы непродолжительные и неопасные для «социального мира» экономические спады происходили лишь в отдельных развитых странах. Германия в 1966 г. пережила первый после войны экономический кризис, хотя спад производства был незначительным. Зато в 1974-1975 гг. масштабы кризиса оказались большими, страна столкнулась с проблемой массовой безработицы, о которой немцы уже забыли. Кризисы затронули все развитые страны, в том числе и Японию, которая ранее успешно их избегала. Пострадала и Швеция, где ухудшение экономического положения в середине 1970-х гг. привело к тому, что в 1976-1982 гг. социал-демократы оказались в оппозиции, к власти пришли буржуазные партии.

- Прежде всего в странах Запада в послевоенные годы приоритет отдавался проведению активной социальной политики, удовлетворению растущих запросов наёмных работников. Это привело к быстрому росту государственных расходов, возникновению во многих государствах бюджетного дефицита (превышение расходов над доходами). Особенно остро эта проблема стояла в США, которые понесли большие расходы на войну в Юго-Восточной Азии. В итоге увеличилась инфляция, которая не прекращалась даже в годы кризисов. Инфляция и связанный с ней рост цен снижали покупательную способность населения, что подрывало возможности развития экономики.

- Другой причиной кризиса стало исчерпание возможностей экстенсивного развития. В первые послевоенные десятилетия экономический рост осуществлялся в основном за счёт увеличения числа предприятий и объёмов выпускаемой продукции. Предостережения учёных о том, что подобный путь развития приведёт к истощению базовых природных ресурсов, игнорировались.

В 1973 г., после очередного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами, начался быстрый рост цен на нефть. Исламские страны решили «наказать» Запад за поддержку Израиля и стали сокращать добычу нефти. Нефтедобывающие предприятия, принадлежавшие западным монополиям, были национализированы, волна национализаций прокатилась и по другим нефтепроизводящим странам. В итоге в 1973-1974 гг. цены на нефть возросли с 2,9 доллара за баррель до 11,3 доллара (почти в 4 раза). Это привело к тому, что в развитых странах были введены ограничения на пользование автотранспортом, понижена температура внутри зданий в период отопительных сезонов.

2. Коммунисты и левые правительства в Европе

Симптомом углубляющихся проблем развитых стран стал рост влияния левых сил, в частности коммунистического движения.

После поражения гитлеровской Германии и её союзников во многих освобождённых от фашизма странах (Франции, Италии, государствах Восточной Европы) к власти пришли коалиционные правительства, включавшие коммунистов и социалистов. Приоритетом их деятельности было восстановление экономики. Однако их сотрудничество оказалось непродолжительным. После установления при помощи СССР просоветских режимов в Восточной Европе доверие западноевропейских партнёров по коалициям к коммунистам оказалось подорванным.

Свою роль сыграли условия начавшейся «холодной войны». Большинство избирателей стран Запада видели в коммунистах антинациональную силу, действующую в интересах Советского Союза. Серьёзным ударом по авторитету коммунистического движения было разоблачение преступлений сталинизма XX съездом КПСС (1956), ссора между правящими в СССР и Китае компартиями (1960-е), приведшая к вооружённым конфликтам на границе двух стран.

Положение начало меняться в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Этому способствовали условия разрядки: СССР и его политические союзники перестали восприниматься как воплощение зла. Кроме того, имидж компартий улучшился благодаря выдвижению ими платформы так называемого еврокоммунизма. Путь развития, связанный с насильственным захватом власти, гражданской войной, установлением диктатуры одной партии, тотальным государственным контролем над экономикой, ограничением демократических прав и свобод, расценивался как ведущий в тупик. В качестве альтернативы предлагалась концепция «социализма с человеческим лицом», основанная на традиционных для стран Европы ценностях либеральной демократии.

Во Франции, где коммунисты обеспечивали себе поддержку около 20% избирателей, в 1982-1984 гг. они, совместно с социалистами, входили в правительство. В Италии компартия в 1970-е гг. получала свыше 30% голосов. Под её влиянием на предприятиях Италии были созданы фабрично-заводские Советы, контролировавшие работу администрации. В 1978-1979 гг. итальянские коммунисты входили в правительственное большинство. В Германии в 1969 г. официально возобновила свою деятельность коммунистическая партия, запрещённая в 1956 г.

Попытки левоцентристских правительств стран Запада, стоявших у власти в 1970-е гг., продолжать социально ориентированную политику прежними методами не увенчались успехом.

3. «Новые левые»: радикализм в действии

В условиях, когда коммунисты стремились демонстрировать умеренность, роль крайней, антисистемной оппозиции перешла к левым радикалам. Единой идеологии у них не было, популярностью пользовались анархистские и троцкистские идеи. Но в 1960-х гг. оформилось новое идейное течение, так называемый «неомарксизм». Он стал основой движения «новых левых».

Основоположником неомарксизма принято считать венгерского философа Д. Лукача, дань ему отдали такие мыслители XX в. как Э. Фромм, Г. Маркузе, Ж.П. Сартр.

Неомарксисты говорили о проблемах отчуждения человека от политической и экономической жизни, его изолированности в обществе. «Государство благосостояния» расценивалось как бюрократическая машина, больше обслуживающая саму себя, чем общество, и неспособная учесть интересы и заботы отдельного человека. Целью «новых левых» провозглашалась революция, которая породит новое общество и порвёт со всей предшествующей историей. Движущей силой этой революции считался не рабочий класс, а маргиналы, чувствующие себя в её рамках неуютно. К их числу относились мятежно настроенные интеллектуалы, особенно молодёжь, безработные, представители расовых меньшинств, наркоманы и т.д. Революционной силой считались также жители слаборазвитых стран — «мировой деревни», которая должна бросить вызов «мировому городу» или развитым странам демократии.

Из книги Г. Маркузе «Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества»

Под консервативно настроенной основной массой народа скрыта прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых представителей других рас и цветов кожи, безработных и нетрудоспособных. Они остаются за бортом демократического процесса, и их жизнь являет собой самую непосредственную и реальную необходимость отмены невыносимых условий и институтов. Когда они (отверженные) объединяются и выходят на улицы, безоружные, беззащитные, с требованием самых простых гражданских прав, они знают, что столкнутся с собаками, камнями, бомбами, тюрьмами, концентрационными лагерями и даже смертью. Но их сила стоит за каждой политической демонстрацией жертв закона и существующего порядках. > Призрак конца цивилизации продолжает блуждать внутри и за пределами развитых обществ.

Взгляды «новых левых» в 1960-1970-е гг. стали основой экстремизма и терроризма, поднявшегося в развитых странах на фоне исчерпания модели «общества благоденствия». Самыми яркими их проявлениями был «красный май» 1968 г. во Франции — студенческие выступления, переросшие в массовые беспорядки, приведшие к отставке президента де Голля. В 1967-1968 гг. в Италии также начались студенческие волнения, а в 1969 г. она пережила «горячую осень» — к студентам присоединились рабочие. В 1970-е гг. в развитых странах возникли леворадикальные террористические группировки — «Красная армия» в Германии, «Красные бригады» в Италии. Они насчитывали по нескольку десятков человек, но доставили массу проблем властям.

Рис. На улицах Парижа. Май 1968 г.

Радикальные взгляды стали проявляться и в среде профсоюзного движения. Так, например, в Великобритании начались массовые выступления шахтёров, требующих сохранения дотирования утрачивавшей рентабельность угольной отрасли в 1974 г. Они привели к отставке правительства консерваторов в Великобритании и досрочным парламентским выборам.

Вопросы для самопроверки

- В чём были причины кризисов 1960-1970-х гг. в развитых странах?

- Объясните, почему модели социальной стабильности в развитых странах не выдержали испытания.

- С чем связаны политические успехи левых сил и коммунистического движения в Европе в 1960-1970-х гг.?

- Охарактеризуйте неомарксизм как идейно-теоретические основы деятельности левых. Используйте суждения Г. Маркузе о противоречиях общества с социально ориентированной рыночной экономикой.

- В каких государствах Европы получили распространение экстремистские движения? Каким был характер их деятельности?

Источник: tepka.ru

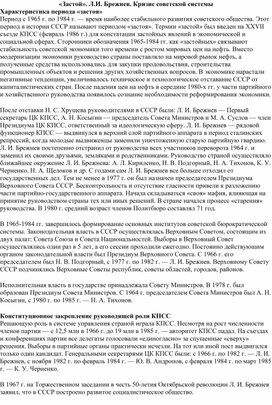

«Застой». Л.И. Брежнев. Кризис советской системы

Период с 1965 г. по 1984 г. — время наиболее стабильного развития советского общества. Этот период в истории СССР называют периодом «застоя». Термин «застой» был введен на ХХVII съезде КПСС (февраль 1986 г.) для констатации застойных явлений в экономической и социальной сферах.

Сторонники обозначения 1965-1984 гг. как «застойных» связывают стабильность советской экономики того времени с ростом мировых цен на нефть. Вместо модернизации экономики руководство страны поставляло на мировой рынок нефть, а полученные средства использовались для закупки продовольствия, строительства промышленных объектов и решения других хозяйственных вопросов. В экономике нарастали негативные тенденции, увеличивалось техническое и технологическое отставание СССР от капиталистических стран. После падения цен на нефть в середине 1980-х гг. у части партийного и хозяйственного руководства появилось сознание необходимости реформирования экономики.

После отставки Н. С. Хрущева руководителями в СССР были: Л. И. Брежнев — Первый секретарь ЦК КПСС, А. Н. Косыгин — председатель Совета Министров и М. А. Суслов — член Президиума ЦК КПСС, ответственный за идеологическую сферу. Л. И. Брежнев — рядовой функционер КПСС — выдвинулся в верхний слой партийного аппарата в период сталинских репрессий, когда молодые выдвиженцы заменили уничтоженную старую партийную гвардию.

Л. И. Брежнев постепенно отстранил от руководства всех участников переворота 1964 г. и заменил их своими друзьями, земляками и родственниками. Руководство страной осуществляло ближайшее окружение Л. И. Брежнева: A. Л. Кириленко, Н. В. Подгорный, Н. А. Тихонов, К. У. Черненко, Н. А. Щелоков и др. С годами сам Л. И. Брежнев все больше отходил от государственных дел.

Тем не менее в 1977 г. он был назначен председателем Президиума Верховного Совета СССР. Бесконтрольность и отсутствие гласности привели к разложению части партийно-государственного аппарата. Начала складываться «своя» мафия, влияющая на принятие руководством страны тех или иных решений. В стране начался процесс «старения» руководства. В 1980 г. средний возраст членов Политбюро составлял 71 год.

В 1965-1984 гг. завершилось формирование основных институтов советской бюрократической системы. Законодательная власть в СССР осуществлялась Верховным Советом, состоящим из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Выборы в Верховный Совет осуществлялись один раз в 5 лет, а его сессии проходили ежегодно.

Постоянно действующим органом законодательной власти был Президиум Верховного Совета. С 1966 г. его председателем был Н. В. Подгорный, с 1977 г. по 1982 г. — Л. И. Брежнев. Верховному Совету СССР подчинялись Верховные Советы республик, советы областей, городов, районов.

Исполнительная власть в государстве принадлежала Совету Министров. В 1978 г. был образован Президиум Совета Министров. С 1964 г. председателем Совета Министров был А. Н. Косыгин, с 1980 г. по 1985 г. — Н. А. Тихонов.

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС

Решающую роль в системе управления страной играла КПСС. Несмотря на рост численности членов партии — с 12,5 млн в 1966 г. до 19 млн в 1985 г. — авторитет КПСС падал. На съездах и конференциях партии все делегаты голосовали «единогласно» за спущенные «сверху» решения. Выборы в партийные органы практически исчезли. На тот или иной пост выдвигался только один кандидат.

Генеральными секретарями ЦК КПСС были: с 1966 г. по 1982 г. — Л. И. Брежнев, с ноября 1982 г. по февраль 1984 г. — Ю. В. Андропов, с февраля 1984 г. по март 1985 г. — К. У. Черненко.

В 1967 г. на Торжественном заседании в честь 50-летия Октябрьской революции Л. И. Брежнев заявил, что в СССР построено развитое социалистическое общество.

В 1977 г. была принята новая (третья по счету) Конституция СССР. Социальной базой советского строя были объявлены рабочий класс, колхозное крестьянство и народная интеллигенция. В 6-й статье законодательно закреплялась руководящая роль КПСС. Как и прежде, провозглашались основные демократические свободы.

Конституция утвердила положение о всеобщем среднем образовании, о праве на жилье. Новым было включение в ее текст десяти положений о принципах межгосударственных отношений. Однако разрыв между конституционными нормами и политической реальностью углублялся.

Движение диссидентов

В условиях несоответствия официальной пропаганды и реальной жизни в стране возникло движение диссидентов. Значительным явлением в диссидентстве стало правозащитное движение. Правозащитники считали, что необходимо добиться выполнения тех положений Конституции, которые не выполняются.

Правозащитники предпринимали молчаливые демонстрации в День Конституции, организовывали пресс-конференции и издавали листовки, в которых вскрывали нарушения прав человека в СССР. На Западе выходило правозащитное издание «Хроника текущих событий». Против диссидентов действовали идеологические службы КГБ. Активисты правозащитного движения прошли через тюрьмы, лагеря, психиатрические лечебницы.

Борьбу за свободу слова вел писатель А. И. Солженицын. В 1968 г. на Западе был опубликован его роман «В круге первом». За это А. И. Солженицын был исключен из Союза писателей. Когда ему была присуждена Нобелевская премия в области литературы, советская пресса писала: «Нобелевская премия есть каинова печать за предательство своего народа». В середине февраля 1974 г. А. И. Солженицын был насильно выслан из страны.

Идейным лидером правозащитного движения был создатель водородной бомбы академик А. Д. Сахаров. В марте 1971 г. он направил Л. И. Брежневу «Памятную записку» с предложениями по решению социальных и экономических проблем страны, в сентябре 1971 г. — записку членам Президиума Верховного Совета, где были изложены его взгляды на свободу эмиграции. В 1975 г. А. Д. Сахарову как борцу за права человека была присуждена Нобелевская премия мира, после чего развернулась его травля в советской прессе. После ввода в декабре 1979 г. советских войск в Афганистан А. Д. Сахаров организовал пресс-конференцию, на которой осудил эту акцию. В январе 1980 г. А. Д. Сахаров был задержан, а затем без суда и следствия сослан вместе с женой Е. Боннэр в город Горький.

Несогласие с существующей системой проявлялось в экологических кампаниях, проводимых под руководством писателя С. П. Залыгина. Он выступал против загрязнения озера Байкал, против проекта поворота сибирских рек.

Нарастал кризис в национальных отношениях. Несмотря на провозглашение в 1972 г. тезиса о решении национального вопроса в СССР и о формировании новой исторической общности — советского народа, в союзных республиках происходили конфликты на межнациональной почве. Неспокойно было в Нагорном Карабахе, Чечено-Ингушетии, Абхазии, Ошской области Киргизии, Литве. В стране возникли национальные движения евреев и немцев, проходившие под лозунгом предоставления права выезда из СССР на историческую родину. Петиции с призывами предоставить свободу выезда подписали десятки тысяч представителей этих народов.

Экономические реформы периода «застоя»

В экономике в 1965-1967 гг. была предпринята попытка проведения одной из самых крупных экономических реформ, инициатором которой был А. Н. Косыгин. Начало реформе положили решения мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС 1965 г. Суть реформы заключалась в попытке усиления экономических рычагов управления экономикой, расширения самостоятельности предприятий, усовершенствование централизованного планирования.

В результате реформ 1965-1967 гг. были ликвидированы территориальные совнархозы, восстановлен отраслевой принцип управления промышленностью. Предполагалось изменить систему планирования экономики, чтобы оценивать результаты хозяйственной деятельности предприятий по количеству реализованной, а не произведенной продукции. Планировалось перевести предприятия на хозрасчет и сохранить в их распоряжении большую часть прибыли. Предполагалось изменить систему оплаты труда: использовать часть доходов предприятий для стимулирования трудящихся.

В годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) предполагалось увеличить производительность труда на 33-35 %. Первостепенное значение придавалось использованию ресурсов Сибири и южного Таджикистана. В 1967 г. была введена государственная аттестация предприятий с присвоением знака качества. Были приняты меры, направленные на рост производительности труда и усиление заинтересованности коллективов предприятий в результатах труда.

Первые годы восьмой пятилетки дали обнадеживающие результаты. С 1968 г. все отрасли промышленности стали рентабельными. В строй было введено около 1 900 крупных предприятий, в том числе Красноярская ГЭС, Карагандинский металлургический комбинат, Волжский автомобильный завод в Тольятти. Увеличилось производство предметов народного потребления. По темпам роста восьмая пятилетка была одной из наиболее удачных за все послевоенное время, за что ее часто называют «золотой».

Однако хозяйственная реформа не получила своего дальнейшего развития. Постепенно экономические преобразования были свернуты.

Реформирование производства не было подкреплено реформой центрального аппарата, сохранившего административно-командные методы руководства. Система оплаты труда осталась прежней, она была слабо связана с результатами труда. Важнейшие задачи экономического и социального развития решались на экстенсивной основе, т. е. вовлечением в производство дополнительных материальных и трудовых ресурсов.

Уже с девятой пятилетки (1971-1975 гг.) положение дел в экономике ухудшилось. Это было связано с неблагоприятной демографической ситуацией в стране, снижением количества трудоспособного населения. Серьезной проблемой стало истощение традиционной сырьевой базы в европейской части СССР. Топливно-энергетический комплекс переместился на восток, что привело к повышению себестоимости сырья и обострило транспортную проблему. Сказывались физический износ и моральное старение промышленного оборудования.

Руководство страны предпринимало усилия для стабилизации положения в сельском хозяйстве. Попыткой разработать эффективную аграрную политику стали решения мартовского 1965 г. Пленума ЦК КПСС.

Намечались меры по перераспределению национального дохода в пользу сельского хозяйства, решению социальных проблем села, повышению закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, обосновывалась необходимость перехода от административных методов управления сельским хозяйством к экономическим. Однако новые условия хозяйствования не вписывались в прежнюю систему управления сельским хозяйством.

Не помогло и увеличение объемов капиталовложений в эту отрасль. Серьезными проблемами в сельском хозяйстве были плохие условия хранения продукции на складах и постоянная нехватка рабочих рук. Между тем с середины 60-х гг. произошло некоторое улучшение жизни колхозников. Был ослаблен партийно-государственный контроль над колхозами, сверхплановую продукцию можно было сдавать по повышенным ценам, была введена помесячная заработная плата колхозникам, они получили право на пенсию, страхование, гражданский паспорт, были сняты ограничения на приусадебное хозяйство.

В условиях кризисного положения в сельском хозяйстве было принято решение о разработке Продовольственной программы, которую принял майский 1982 г. Пленум ЦК КПСС. Было решено создать агропромышленные комплексы (АПК), в которые объединялись совхозы, колхозы, машиностроительные и химические предприятия, работающие для нужд сельского хозяйства. Однако АПК не были жизнеспособными экономическими механизмами.

Несмотря на все предпринимаемые меры, продовольственная проблема к середине 80-х гг. значительно обострилась.

Нарастание кризиса в советской экономике

В десятой пятилетке (1976-1980 гг.) ставка делалась на закупку импортного промышленного оборудования и товаров широкого потребления в обмен на экспорт энергоносителей из невозобновляемых источников (уголь, нефть, газ). Доходы от реализации нефти и нефтепродуктов с 1974 г. по 1984 г. составили 176 млрд рублей. Однако эти средства не использовались для интенсификации экономики в должной мере. Одной из важнейших причин такого положения была милитаризация экономики. Научные исследования в областях, не носивших военный характер, игнорировались высшим руководством страны.

Показателем экономического кризиса было то, что Запад перешел от научно-технической революции (НТР) к технологической революции, к созданию пост индустриального общества, в то время как СССР оставался в рамках индустриального типа развития экономики. Одной из черт экономического развития СССР стало формирование «теневой экономики».

Она имела место как в виде подпольных производств, особенно распространенных в республиках Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, так и на базе легального производства за счет различного рода махинаций. Особенно были поражены такие отрасли, как торговля и строительство. Их чиновничий аппарат совместно с партийными работниками создавал условия для формирования капитала на криминальной основе. В тесной связи с государственной экономикой формировался «криминальный рынок».

В 1965-1984 гг. в советском обществе произошли демографические изменения. С 1960 г. по 1979 г. рождаемость в стране снизилась на 25 %, а смертность увеличилась на 15 %. Увеличились разрывы в темпах прироста населения по регионам. Неславянское население увеличивалось значительно быстрее. Важным явлением социальной жизни стала урбанизация.

Если в 1939 г. в городах проживало 56 млн человек, то в 1980 г. — более 180 млн. Возрос профессиональный и образовательный уровень населения. В 70-80-е гг. сформировался особый слой людей, получивший название «номенклатура» — элита, имеющая доступ к системе управления.

С середины 60-х гг. руководство страны во главе с Л. И. Брежневым взяло курс на увеличение денежных доходов населения, что сыграло определенную положительную роль в повышении жизненного уровня граждан. В то же время расхождение в количестве денег, находящихся в обращении, и количестве качественных товаров во второй половине 70-х гг. привело к дефициту.

Начала расти социальная дифференциация, основанная на степени доступа к дефициту. Она усугублялась нарастанием привилегий для отдельных категорий партийно-государственного аппарата, что обостряло социальную напряженность.

Недостаток внимания к социальной стороне производства, быту, досугу населения не мог не привести к снижению заинтересованности трудящихся в результатах своего труда. В 70-х — начале 80-х гг. произошел серьезный сдвиг в обеспечении населения жильем. Однако жилищная проблема оставалась неразрешенной и усугублялась так называемой проблемой «лимитчиков». В городах трудящиеся промышленных предприятий вынуждены были жить в общежитиях. Очереди на получение отдельного жилья растягивались на десятилетия.

В целом по сравнению с нищетой конца 30-х гг. и послевоенным периодом положение основной части населения заметно улучшилось. За все время существования Советского государства самый высокий жизненный уровень основной части населения наблюдался в 1986-1987 гг. Кризис сельского хозяйства и легкой промышленности прикрывался массированными закупками продовольствия и ширпотреба за границей, средства на которые были получены от распродажи топлива и сырья.

Источник: znanio.ru