4 августа 1997 года вышел указ Президента России Б. Н. Ельцина «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Обмен начался с 1 января 1998 года с коэффициентом 1000:1, то есть одному новому рублю соответствовали 1000 старых (образца 1993 и 1995 годов).

В каком году у нас были миллионы?

Денежная реформа в СССР 1991 года (также известна как павловская реформа — по фамилии премьер-министра СССР Валентина Павлова) — обмен крупных банкнот, проведённый в СССР в январе — апреле 1991 года.

В каком году был обмен денег в России?

Деноминация 1998 года

4 августа 1997 года Президент России Б. Ельцин подписал Указ № 822, в соответствии с которым 1 января 1998 года правительство и Центральный банк провели деноминацию рубля. Теперь 1 новый рубль равнялся 1000 старых рублей. Изменился и международный код рубля с RUR на RUB.

Какие деньги были 1998?

1 января 1998 года была проведена деноминация по принципу 1000:1 без ограничения сумм. С этого же дня Банком России были введены в обращение новые банкноты номиналом 5, 10, 50, 100, 500 рублей, металлические монеты 1, 5, 10, 50 копеек и монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.

Деньги 90 х или как мы все были миллионерами

В каком году менялись деньги в ссср?

Денежная реформа в СССР 1961 года — денежная реформа, проведённая в 1960—1961 годах в СССР в форме деноминации со скрытой девальвацией. Денежные знаки, введённые в ходе денежной реформы 1947 года, обменивались в течение первого квартала 1961 года без ограничений на новые денежные знаки в соотношении 10:1.

Какие деньги были в 1992 году в России?

Монеты с российской символикой появились в 1992 году. Были выпущены номиналы 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Монеты пятьдесят и сто рублей в 1992 году выпускались в биметаллическом варианте.

Какие деньги были в 1990?

В это время на территории СССР имели хождение безналичный рубль, наличный внутренний рубль, наличный инвалютный рубль (в 4,6 раза больше внутреннего рубля), переводной рубль системы СЭВ, сертификатные рубли Внешэкономбанка, боны союзного Минморфлота. Предпосылками для реформы было то, что к середине 1990 г.

Какие были деньги в 1994 году?

С целю проведения реформы были выпущены банкноты номиналом от 100 до 50000 рублей (100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 и 50000). В 1994 году в оборот были выпущены модифицированные купюры 5000, 10000 и 50000 рублей.

Какие деньги были в Древней Руси?

В летописях находили сведения о начале чеканки русской монеты при князе Владимире, стали известны названия денег в Древней Руси (куна, ногата, мортка, полушка, гривна, векша).

Какие деньги были в России в 1993 году?

В наличном денежном обороте на территории Российской Федерации остаются банкноты Банка России образца 1993 года достоинством 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 50 000 рублей и металлическая монета СССР и Банка России образца 1961 и последующих годов».

Сколько стоят бумажные деньги ссср?

Их стоимость может превышать 10 тысяч рублей для экземпляров в отличном состоянии (в среднем — 1000-1500 рублей).

Как назывались бумажные деньги в России?

В народе эти деньги назывались «керенки». О том, что выпуск «керенок» готовился Временным правительством в сжатые сроки, говорит тот факт, что в качестве основы дизайна новых денежных знаков была взята выходящая до революции русская марка консульской пошлины в 10 рублей.

Сколько стоят бумажные деньги 1993 года?

Банкноты 1993 года

| 500 рублей | 350 | 120 |

| 1000 рублей | 500 | 220 |

| 5000 рублей | 800 | 280 |

Какие деньги были в 1958 году?

В 1958 году, монеты печатались в 12 различных номиналах — 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек и, соответственно, 1, 2, 3 и 5 рублей.

Как выглядели деньги в ссср?

Банкноты номиналом в 1, 3 и 5 рублей печатались на вертикальных листах, а купюры 10, 25, 50 и 100 на горизонтальных. Бумажные деньги номиналом от 10 рублей и выше снабжались портретом Ленина, а на 100 рублях СССР 1947 года на обороте также была напечатана панорама московского кремля с участком речной набережной.

Какие деньги были в 1997 году?

С 1 января 1998 года в платежный оборот Российской Федерации были введены банкноты Банка России образца 1997 года достоинством в 5, 10, 50, 100, 500 рублей и разменные монеты Банка России образца 1997 года достоинством в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей.

Источник: uchetovod.ru

Летопись дефолтного года: интернет в кафе, пенсионеры в суде, вьетнамцы — в легальной торговле

К началу 1998 года в Татарстане появились первое кафе с интернетом и «Плейбоями» и первые контуры будущей экономической зоны под Елабугой, которую защищал перед депутатами Госсовета РТ будущий подследственный Ильшат Гафуров. А Казань, для которой вьетнамские «гастарбайтеры», по сути, основали крупный «торговый хаб» Поволжья в виде «челночного рынка», пыталась их уже как-то легализовать. Однако гул будущего дефолта уже нарастал: за 20 лет до «Татфондбанка» в РТ впервые рухнул крупнейший банк, а российские пенсионеры в массовом порядке пошли в суды, недовольные низкими пенсиями. Об этих и других эпизодах социально-экономических потрясений в России 1998 года — в обзоре «Реального времени».

Как будущий подследственный экс-ректор КФУ создавал «Алабугу»

Сегодня уже мало кто помнит, что за созданием ОЭЗ «Алабуга» стоит Ильшат Гафуров, до недавнего времени ректор КФУ, находящийся сейчас под следствием (ему вменяют участие в заказном убийстве в бытность мэром Елабуги). Тогда именно Гафуров выступил перед депутатами Госсовета с докладом в конце января 1998 года о создании свободной экономической зоны. Одним из первых резидентов должен был стать ЕлАЗ, на территории которого площадью 1,6 гектара и создавалась зона сроком на 50 лет. Целью первоначальной был не объем промышленной продукции будущих резидентов и, как следствие, рост налоговых платежей, а лишь 18 тысяч новых рабочих мест.

В действительности прошло еще 8 лет, прежде чем в 2006 году уже как «особая экономическая зона» «Алабуга» была все же основана. К тому моменту территория ее выросла до 4 гектар, из которых занято было два. Это 33 предприятия (план на будущее 10 лет — 195 предприятий), часть из которых вынуждена была недавно из-за санкций прекратить работу — вроде завода «Соллерс Форд».

Несмотря на это, являясь лидером среди ОЭЗ по стране, «Алабуга» объявила об экспансии и заявила в середине марта о намерении создать сразу 100 тысяч рабочих мест в Казанской агломерации. В ряду прочих, она собирается создать в столице РТ «Авиаполис» рядом с Казанским авиационным заводом и «Смарт Сити» в Лаишевском районе. Отметим, впрочем, что к настоящему моменту ОЭЗ так и не успела создать даже заявленные когда-то 18 тысяч новых рабочих мест — численность рабочих на всех предприятиях зоны сегодня не превышает и 7 тысяч.

«Свободная экономическая зона почти видна

В среду на заседании профессионального парламента РТ во втором чтении был принят проект Закона РТ «О свободной экономической зоне «Алабуга».

По словам Ильшата Гафурова, заместителя председателя комиссии по вопросам экономического развития и реформ Госсовета РТ, законопроект, принятый в первом чтении 20 ноября прошлого года, вызвал оживленный интерес как в республике, так и за ее пределами. Подтверждение тому — поступившие в комиссию 118 поправок, тем не менее, не меняющих первоначальной концепции закона, что свидетельствует о его тщательной проработке, а направленных главным образом на повышение научной корректности и исключение двойного толкования. В представленном законопроекте, отметил докладчик, исключена вероятность создания свободной экономической зоны по аналогии с Ингушетией. Принципиальное отличие состоит в том, что наша зона будет являться производственной: право на льготы получат только те юридические лица, которые займутся производственной деятельностью и обязательно на территории зоны.

Татьяна Корнеева». *

Первый интернет в кафе и любовь казанцев к «Плейбою» на Баумана

Уже несколько лет казанцам привычна картина летних кофеен, кафе и баров (если не считать пандемийный 2020-й), переполненных студентами, часть из которых медленно пьет коктейль или кофе, уткнувшись в свои смартфоны, а большинство в принципе не способно не заглянуть в телефоны в течение хотя бы десяти минут. Мобильный интернет настолько вошел в нашу жизнь, что трудно себе представить, как еще 10—15 лет назад он был не особо и нужен.

20—25 лет назад в Казани не было по большому счету и интернета, каким мы его знаем сегодня: в начале «нулевых» студенты впервые соединяли первые доступные компьютеры в местные сети в общежитиях, и там не было социальных сетей (до создания «Фейсбука» еще семь лет). Основными «социальными сетями» в конце 1990-х и начале 2000-х были «доски объявлений», или форумы, и чаты. Компьютеры, подключенные к глобальной Сети, зачастую находились только в офисах или вузах. Хотя впервые современный интернет появился в 1994 году на физфаке КФУ, а уже в 1995 году провайдер «Комтат» начнет предоставлять интернет по web-протоколам обычным пользователям.

Еще одной первой ласточкой можно считать появление в Казани «интернет-кафе», в которое владелец известного и поныне кафе «Вечернее» вложил шесть тысяч долларов. Правда, большей популярностью пользовались у посетителей журналы «Плейбой». Само кафе до сих пор прекрасно себе существует. Оно открылось на базе киоска в конце улицы Баумана, когда в 1992 году возле него стали выставлять белые пластиковые столы со стульями, а по вечерам собиралось много народу. «Мест всем не хватало, тогда и было принято решение построить здесь кафе», — пишут его создатели на своем сайте.

«В кафе за новостями…

В конце прошлой недели в Казани открылось единственное в городе «Интернет-кафе». На сегодняшний день всего пять организаций предоставляют жителям столицы доступ в Internet. Самая крупная из них Comtat — решила соединить полезное с приятным и на базе кафе «Вечернее» осуществила довольно необычный проект.

Теперь посетители кафе могут «не отходя от стойки» «пролистать» странички Internet, отправить и получить послание , пользоваться огромной библиотекой, в общем, в полной мере ощутить все прелести принципиально нового средства общения с миром. Организаторы не делают тайны из стоимости проекта — в него вложено почти 7 тысяч долларов. Правда, пока что большей популярностью у посетителей пользуются анекдоты и материалы журнала «Плейбой» (в том числе и февральского, который еще не появился в печати). Но, видимо, со временем сюда будут приходить и за последними новостями из Белого дома, того, что в округе Колумбия.

Гузель Агишина. **»

Как пенсионеры судились с Россией и впервые заставили себя услышать

1998 год запомнился многим январской деноминацией и августовским дефолтом. В том году произошло не менее громкое и скандальное событие, вызванное фактически первой пенсионной реформой Новой России. С тех пор пенсионную систему РФ продолжают реформировать медленно и печально, а тогда, четверть века назад, все чуть не закончилось социальным взрывом — как и в начале 2000-х, когда произошла монетизация льгот и возмущенные старушки вышли на улицы.

Поводом стала февральская пенсия, рассчитанная по новой формуле, — 399 рублей, примерно в три раза меньше, чем в январе. Причина была в решении правительства РФ волюнтаристским путем установить размер средней зарплаты — в 760 рублей (или тысяч неденоминированных), якобы потому что ранее «госкомстатовская» рассчитывалась из заработков в том числе сокрытых.

Но основная, глубокая причина недовольства крылась в применении схем индексации/компенсации, иногда возникала и такая ситуация, когда пенсии и другие социальные пособия вовсе не выплачивались. Кризис с задолженностью возник уже в середине 1995 года, в 1996—1997-м индексация пенсии практически не проводилась. Февраль стал последней каплей, и старики пошли в суд — к марту 2000-года не рассмотрены были аж 220 тысяч дел пенсионеров. Отдельные суды начали выносить решения в их пользу почти сразу же, в итоге «проблемы пенсионеров заняли первые строки в политической повестке дня».

К концу 1999 года «победное шествие пенсионеров по судебным инстанциям приобрело массовый размах», так как с августа 1998 года пенсии россиянам перестали платить вовсе. После того как все же начали — еще несколько лет реальный размер пенсии не мог вернуться на показатели января 1998 года.

«Вот тебе, бабушка, деноминированная пенсия!

Пенсионеров снова обделили. Вместо миллиона рублей старыми, на который рассчитывали многие, максимально возможный размер пенсии с февраля, после перерасчета, составит всего 399 деноминированных рублей.

Деноминация тут ни при чем. Дело в том, что для начисления пенсий правительством РФ установлена весьма скромная среднемесячная зарплата в 760 тысяч рублей (старых).

Прямо скажем, эта цифра оказалась для работников социальной сферы и для самих пенсионеров «сюрпризом». Ведь, по данным российских статистиков, осенью прошлого года (в октябре-ноябре) средняя зарплата в стране составляла даже чуть больше миллиона.

Откуда же взялись 760 тысяч? Как сообщает Министерство труда РФ, постановлением правительства утверждена средняя зарплата, с которой платятся и подоходные налоги, и взносы в Пенсионный фонд. «Черный» нал не учитывается, так как бюджет от него ничего не имеет. А средняя госкомстатовская зарплата рассчитывается исходя из заработков всех видов, в том числе и сокрытых.

Объяснение вполне убедительное. Но кому от этого легче? Только тем, кто умело скрывает свои доходы от налоговых инспекций. Судя по разнице между госкомстатовской зарплатой и той, что утверждена правительством, «черный» нал составляет треть доходной части бюджета страны.

Валентина Витальева. ***»

Первое крушение крупного банка в Татарстане с «банкоматом авианосца»

В 1998 году были закрыты по тем или иным причинам 236 банков. Пики по закрытиям пришлись на февраль и, по понятным причинам, сентябрь (по 26 и 27 банков соответственно). Однако в Татарстане это затронуло не так уж много финансовых учреждений: два в Набережных Челнах — «пали» «Каминбанк» (в январе) и «Челныбанк» (в октябре), один в Казани.

Зато последний закрывался довольно скандальным образом и стал первым тревожным звоночком о том, что с финансовой системой в целом что-то не так. У «Татпромстройбанка» отозвали лицензию аккурат 1 января 1998 года — но ликвидировали по-настоящему лишь в 2003 году.

Сам «Татпромстройбанк» был в 1990-х довольно прогрессивным, так, например, именно у него появился самый первый банкомат в Казани — что любопытно, снят этот банкомат был с американского авианосца. Прогрессивность, впрочем, оплачивалась из бюджета РТ, банк был этакой предтечей «Ак Барс» Банка, в 1995 году у него было наибольшее число филиалов — 12.

Именно в «Татпромстройбанке» находились счета республиканских внебюджетных фондов, которые затем вывели в «АББ». Одновременно «ТПСБ» кредитовал военно-промышленный комплекс Татарстана (на него приходилось до трети клиентов банка) — который, как известно, в 1990-х оказался практически никому не нужным. Во всяком случае, его объемы производства в новое время не шли ни в какие сравнения с советскими — СССР они были нужны, ведь он «воевал» чуть ли не с половиной мира, а теперь вроде как РФ стала дружить с Западом. Так как военная продукция не была в таких масштабах необходима, да еще в ряде случаев и не оплачивалась, а бартерные сделки закрывать кредиты никак не помогали, банк оказался на грани банкротства. ВПК должен был ему порядка 300 млрд рублей к 1998 году.

Усилия главы Нацбанка РТ Евгения Богачева и премьера Татарстана Фарида Мухаметшина сохранить его путем укрупнения и слияния, например, с банком «Казанский» ни к чему не привели. На многие годы это было, по сути, первое и крупнейшее крушение финансового учреждения в Татарстане, о котором многие потом старались забыть. Пока не рухнул «Татфондбанк». Но это уже, как говорится, другая история.

«Банк лопнул. В кого осколки полетят?»

К сожалению, Промстройбанк рассчитается со своими вкладчиками не сегодня и не завтра.

Наиля Гильмутдинова (сотрудник Нацбанка, — прим. ред.) пояснила:

— Мы бы начали раздавать 59 миллиардов уже два года назад, если бы имели такие полномочия. Но эти деньги могут расходоваться только после того, как суд признает банк банкротом и будет создана ликвидационная комиссия. Думаю, вопрос по вкладчикам начнет решаться где-то в феврале-марте. Что касается остальных кредиторов, их судьбой будет заниматься ликвидкомиссия, которой будут переданы все права и обязанности Промстройбанка.

Кстати, его ликвидация пойдет под контролем Национального банка РТ.****»

Как татары в последний раз попытались перейти на латиницу и что из этого вышло

У попыток перевести татарскую письменность на латинскую графику — длинная, запутанная и одновременно поучительная история. Одни только статьи об этом в постсоветских СМИ нового Татарстана могли бы создать внушительный том.

Движение за создание взамен кириллицы латинизированной русской графики началось еще в XVII веке и, по-видимому, пришло в петровскую Россию с Запада (как известно, изначально татарская письменность основывалась на арабской графике). Второе возрождение таких попыток среди татар можно видеть в статьях известного татарского поэта Сагита Рамиева в 1911—1912 годах в газете «Идел». В 1929 году татарский язык был переведен на латиницу, но перед самой войной, в 1939-м, сталинские советские власти волевой рукой заставили писать на кириллице.

В очередной раз об этом заговорили в годы крушения СССР. Но никогда татары не были так близки к триумфу, как в конце 1990-х. К тому времени Татарский ПЕН-центр успел согласовать проект унифицированного общетюркского алфавита на латинской графике. А II Всемирный конгресс татар подписал резолюцию о переходе на нее. Осенью 1999 года Госсовет РТ принял-таки закон «О восстановлении татарского алфавита на основе латинской графики».

Но всего пару лет спустя Госдума начала готовить поправки в закон «О языках народов России», одна из которых гласила: «…в России государственный язык страны и государственные языки республик используют алфавиты на основе кириллицы. Все иные алфавиты могут вводиться лишь федеральными законами».

Депутаты полагали, что «их коллеги из Госсовета Татарстана должны еще раз оценить последствия этого шага, в том числе и политические». Коллеги из Госсовета РТ думали долго и лишь под занавес 2012 года приняли сразу два закона, которые касались использования в республике одного из двух государственных языков — татарского. Одним законом они де-факто признавали утратившим вышеупомянутый закон от 1999 года — на основании решения Верхового суда РТ от 2004 года. А спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вздохнув, лишь не исключил, что «когда-нибудь вновь будет поднят вопрос о переходе татарской графики на латиницу».

«Татарской письменности — латинскую графику!

Собрание приняло обращение к Президенту, правительству и Госсовету РТ, в котором говорится:

«Много лет татарская общественность выражает озабоченность в связи с несоответствием нынешней письменности на кириллице фонетическим нормам и законам татарского языка. Кириллический алфавит затрудняет передачу на письме многих важнейших фонем звуковой системы татарского языка. Кроме того, по мнению специалистов, возникает явление интерференции, когда кириллические буквы татарских текстов читаются по нормам русского языка, а русские тексты — по нормам татарского. Это затрудняет обучение людей как татарскому, так и русскому языку. В настоящее время широкое распространение современных компьютерных и информационных технологий, основанных на латинской письменности, поставило в затруднительное положение носителей менее распространенных алфавитов, к примеру, японцев, китайцев, арабов. К сожалению, письменности, основанные на кириллице, также остаются на периферии общемировых процессов.*****

Как вьетнамские гастарбайтеры основали первый крупный «торговый хаб» в РТ и Поволжье

После американско-вьетнамской войны в 1980-х для крупной южно-азиатской страны наступили времена относительной стабильности, а с переходом к рыночным отношениям с 1986 года — и благоденствия. Оказавшись в примерно одном реформенном процессе с РФ, вьетнамцы активно стали приезжать еще в горбачевские годы, в Казани их пригласили в 1988 году для работы на предприятиях легкой промышленности и в строительстве.

Но через четыре года контракт истек, СССР закончил свое существование, вьетнамцы стали никому не нужны (как и ВПК Татарстана). В итоге они осели на полулегальном состоянии в столице РТ и занялись челночным бизнесом — катались на самолетах в зарубежные недорогие страны за дешевыми товарами и продавали их казанцам, кладя прибыль себе в карман. Так появился и знаменитый «Вьетнамский рынок», ставший одним из крупнейших торговых центров и перевалочных пунктов вообще в целом Поволжье. Существовал рынок на полулегальных основаниях, многие обязательные нормы не выполнялись, любой побывавший там в конце 1990-х наверняка с ужасом вспомнит заполненные одеждой ряды (достаточно было бы одной искры). Но власти РТ долгое время смотрели на это сквозь пальцы, легализовав вьетнамцев, благодаря которым республиканский бюджет только в 1997 году получил до 4 млрд рублей налогов.

В 2000-х с появлением первых цивилизованных торговых центров вьетнамцы вновь оказались мало кому нужны. Тут-то казанские власти вспомнили о нарушениях, и по решению Советского районного суда «Вьетнамский рынок» в 2010 году впервые закрыли: претензии к рынку были и у пожарных, и у милиции, и у санэпиднадзора, и у миграционной службы. Но к тому моменту на торговых рядах рынка работали уже и тысячи самих казанцев, которые и вышли на пикет. Власти пошли навстречу. Рынок успел просуществовать четыре года и сгорел, а Дао Тхи Кой, больше известная как мадам Кой, властной рукой державшая рынок еще в 1990-х, в 2015 году вернулась во Вьетнам «на пенсию».

В 2016 году рынок открылся, но напоминало о прошлом одно название: он был больше похож на «Новую Туру»: «На рынке больше нет темных коридоров и мокрого картона, заменяющего посетителям линолеум — покупатели ходят по забетонированному полу». А «гастарбайтеры» давно превратились в мигрантов, прежде всего из среднеазиатских республик и стран: Татарстан попал в топ наиболее привлекательных для мигрантов регионов России, за один прошлый год число выданных патентов для работы выросло с 112,3 до 271,6 тысячи человек, поток мигрантов вырос на треть. Впрочем, глава Минстроя РТ прогнозирует уже отток мигрантов в мае этого года — из-за санкций труд их в валюте подешевел, а заработанные деньги у них не получается отправить на родину.

«Похоже, без «гастарбайтеров» мы уже не обойдемся

В 1988 году в Казань, в соответствии с советско-вьетнамским соглашением, прибыло две тысячи вьетнамцев, чтобы работать на предприятиях легкой промышленности и в строительстве. Через четыре года срок контракта истек, но к этому времени не стало и СССР, рубль стал дешевле прежней копейки, а объемы производства и строительства столь резко сократились, что вьетнамцы стали никому не нужны. Но по условиям контракта их дорогу домой должны были оплатить предприятия, использовавшие иностранную рабочую силу. Сделать это они были не в состоянии. Так несколько сотен «гастарбайтеров» осели в Казани и занялись челночным бизнесом. При этом в регистрации им было отказано, а участь нелегала — это постоянный конфликт с законом.******»

* «Время и деньги», 24 января 1998 года

** «Время и деньги», 27 января 1998 года

*** «Вечерняя Казань», 20 января 1998 года

**** «Вечерняя Казань», 23 января 1998 года

***** «Молодежь Татарстана», 29 января 1998 года

****** «Республика Татарстан», 29 января 1998 года

Обозреватель — Сергей Афанасьев, подготовка материалов — Татьяна Жиляева

Справка

«Реальное время» выражает благодарность за содействие в подготовке проекта редакциям газет «Вечерняя Казань», «Республика Татарстан», «Молодежь Татарстана» и «Время и деньги», а также руководству и коллективу Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Источник: digroup.pro

Банкноты и монеты Банка России, имевшие хождение в 90-х годах ХХ века

Государственный банк СССР прекратил существование 20 декабря 1991 года вместе с Советским Союзом. Все его полномочия на территории бывшей РСФСР получил Банк России. Им была продолжена печать денежных знаков по образцу советских банкнот 1991 года. На них оставался как портрет Ленина, так и надпись «Государственный банк СССР».

Белое поле дополнено яркими цветными элементами, за что модифицированные банкноты получали среди населения обидные прозвища. Необходимость выпуска подобных банкнот обуславливали разговоры об общей рублёвой зоне между большинством бывших республик Союза.

Отправьте фото удобным вам способом

Банкноты России начала 90-х

Но в середине июля 1992 г. Российская Федерация наносит по перспективам межгосударственного рубля существенный удар. В оборот поступает банкнота 5000 рублей с надписью «Банк России». Эти деньги не признаются платёжным средством даже на территории дружественной Белоруссии, и бывшие республики начинают спешно вводить собственные деньги.

Номинал – 5000 рублей. Размеры — 145×70. Преобладающий цвет – тёмно-синий и голубой. В оформлении использованы — башни Московского кремля, Большой Москворецкий мост, дом на Котельнической набережной и другие знаменитые здания Москвы. Водяной знак достался в наследство от бон СССР мелких номиналов – ряды светлых и тёмных пятиконечных звёзд.

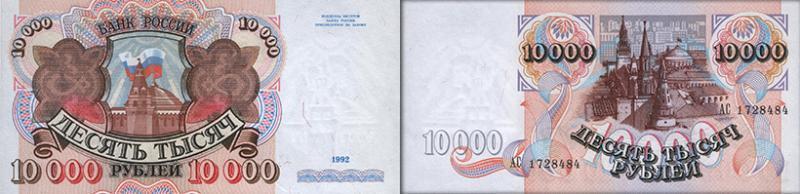

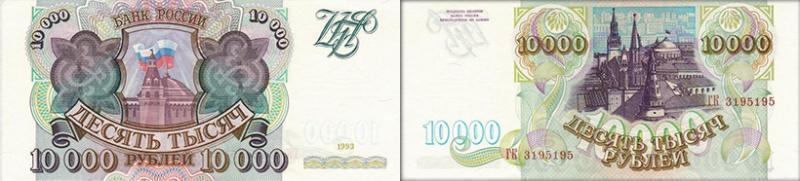

Номинал – 10000 рублей. Размеры — 145×70. Преобладающий цвет – коричневый и розовый. В оформлении использованы государственный флаг на здании Сената и башни Московского кремля (Угловая Арсенальная, Сенатская, Никольская и Спасская). Водяной знак состоял из видимых на просвет Сенатской башни Кремля и флага России на здании Сената.

Эти банкноты имели хождение до 3 августа 1993 года, когда вместе с денежными знаками СССР перестали считаться платёжным средством. Пойти на такой шаг вынудила гигантская ничем не обеспеченная рублёвая масса, стекавшаяся из бывших республик. Существует также легенда, что причиной отмены послужила подпись главы Банка России Георгия Матюхина на пятитысячной купюре, что рассердило принявшего этот пост Виктора Геращенко. Однако легенда не объясняет, чем помешала Геращенко десятитысячная банкнота, где подписи не стояло.

Банкнотный ряд 1993 года

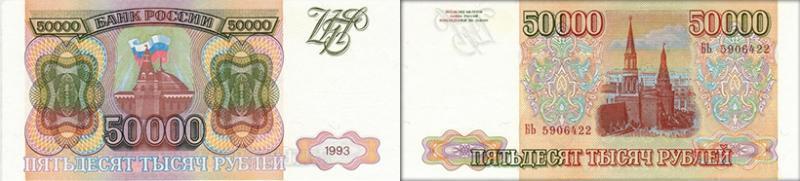

Первые банкноты (от сотни до пяти тысяч) вводятся в обращение 26 января 1993 года. В середине марта к ним добавляется купюра в 10 000 рублей. К концу мая бывшие граждане СССР с удивлением обнаруживают никогда не виданный ранее номинал – 50 000 рублей. Сенатская башня Кремля и флаг на здании Сената практически становятся государственными символами, так как лицевая сторона любой из банкнот данного выпуска имеет их изображение.

Номинал – 100 рублей. Размеры — 130×57. Преобладающий цвет – голубой и розовый. В оформлении оборотной стороны использованы Спасская, Царская, Набатная и Константино-Еленинская башни Московского кремля.

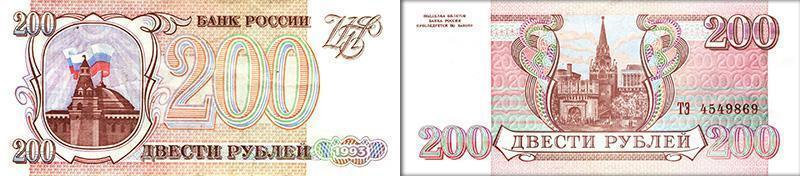

Номинал – 200 рублей. Размеры — 130×57. Преобладающий цвет – розовый. В оформлении оборотной стороны использованы Троицкая и Кутафья башни Московского кремля.

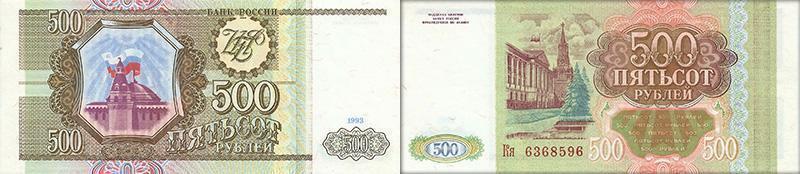

Номинал – 500 рублей. Размеры — 130×57. Преобладающий цвет – зелёный. В оформлении оборотной стороны использованы здание Военной школы имени ВЦИК и Спасская башня. Банкноты 100, 200 и 500 рублей имели водяной знак со звёздами, расположенными между волнистых линий.

Номинал – 1000 рублей. Размеры — 152×67. Преобладающий цвет – зелёный и коричневый. В оформлении оборотной стороны использованы Спасская башня и Храм Василия Блаженного. Водяной знак — ряды светлых и тёмных пятиконечных звёзд.

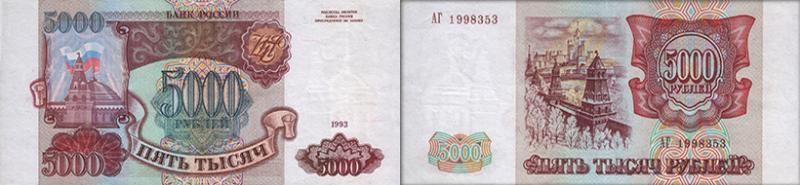

Номинал – 5000 рублей. Размеры — 152×67. Преобладающий цвет – красный и фиолетовый. В оформлении оборотной стороны использованы башни Московского кремля, Большой Москворецкий мост и дом на Котельнической набережной.

Номинал – 10000 рублей. Размеры — 152×67. Преобладающий цвет – зелёный и голубой. В оформлении оборотной стороны использованы Спасская, Сенатская, Никольская и Угловая Арсенальная башни Московского Кремля.

Номинал – 50000 рублей. Размеры — 152×67. Преобладающий цвет – кремовый. В оформлении оборотной стороны использованы Никольская и Угловая Арсенальная башни Московского Кремля.

Водяной знак для крупных номиналов перешёл из предыдущей серии — Сенатская башня и государственный флаг на здании Сената. Эти же три банкноты были модифицированы в 1994 году. Несмотря на последующую деноминацию, билеты Банка России этого выпуска формально оставались платёжным средством до конца 2002 года. Но обменять их на купюры нового образца можно было только в отделениях Центрального Банка.

Эрзац-деньги России 90-х

Избавившись от необеспеченной массы советских рублей, правительство тут же столкнулось с нехваткой наличности. Коэффициент монетизации (процентное соотношение показателя денежной массы и ВВП) в промышленных державах имеет минимум в 60%, а при нормальных условиях составляет 100%. В России периода 1992-1997 годов он колебался в пределах 9,8-19%. Объём же просроченной задолженности вдвое превысил денежную массу, достигая четверти ВВП России. В условиях резкого сжатия денежной массы одни хозяйствующие субъекты переходили на бартер, другие начали печатать собственные деньги.

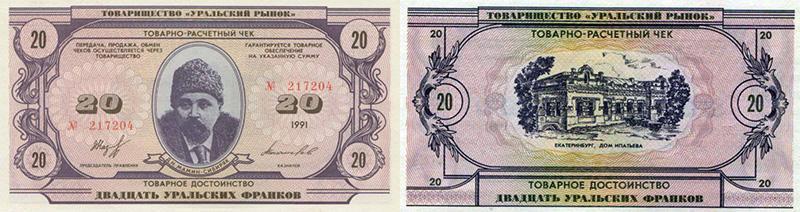

Наиболее известными суррогатными деньгами того периода являлись уральские франки. Создатели мудро опасались подменять государство в вопросах денежной эмиссии, поэтому на бонах значатся «Товарно-расчётный чек». Почти два миллиона банкнот от одного до тысячи франков поступили в феврале 1992 года в Екатеринбург.

Прибытие денег освещалось местными СМИ, передававшими интервью с губернатором Росселем, грезившим созданием автономной Уральской республики. По его планам хождение новой валюты должно было охватить весь уральский регион. Несмотря на бравурные заявления, местные власти не рискнули вбросить суррогаты в оборот. Однако им ещё предстояла вторая жизнь на серовском Металлургическом заводе, где их принимали заводские магазины и столовые. Хождение параллельной валюты привлекло внимание правоохранительных органов, и тогда на большую часть банкнот нанесли штемпель «Талоны на питание».

Отправьте фото удобным вам способом

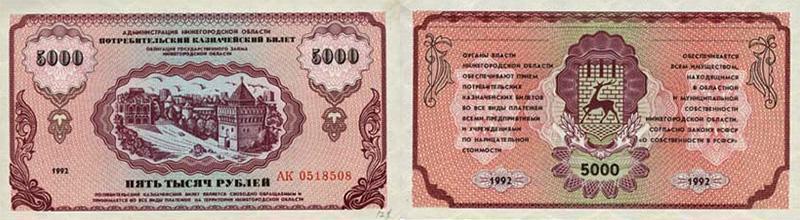

Администрация Нижегородской области готовила наполнить регион своими денежными знаками, получившими прозвище «немцовки». Называлась валюта витиевато и заковыристо — «Потребительский казначейский билет и облигация государственного займа Нижегородской области».

Большого хождения в качестве денег не получили, разве что в некоторых городах отдельные предприятия выдавали их работникам для приобретения бензина. Их основная роль свелась к облигациям областного займа, что в условиях галопирующей инфляции принесло владельцам «немцовок» лишь убытки. Планировал свою валюту Татарстан, заявлявший в те годы о полном отделении от России. Территориально оторванный от РФ Калининград тоже считал местную валюту первостепенной необходимостью. Ей хотели дать имя — «калининградская марка».

Вклад в железнодорожную бонистику сделали Уссурийский локомотиворемонтный завод и Красноярский ЭВРЗ, рассчитывавшиеся с работниками собственными денежными знаками. По оценке исследователей за период 90-х свои деньги успели напечатать около 750 населённых пунктов и 25 тысяч предприятий различного уровня.

Банкноты образца 1995 года

Из-за гиперинфляции мелкие банкноты не пользовались популярностью у населения. Килограммовую пачку сахара покупали за пачку сторублёвок (100 листов). Купюры быстро изнашивались и выходили из строя. В связи с этим новую серию решили начать сразу с тысячи. Однако наиболее востребованными были крупные номиналы.

Поэтому первенцем выступили 100 000 рублей (30 мая 1995 года) и 50 000 рублей (29 июля 1995 года). Мелкие номиналы появились уже осенью и стали выполнять роль разменных денег. Банкнота 500 000 рублей выпущена в оборот 17 марта 1997 года уже в преддверии грядущей деноминации.

Номинал – 1000 рублей. Размеры — 137×61. Преобладающий цвет – коричневый. Населённый пункт — Владивосток. В оформлении использованы — морской порт в бухте Золотой Рог, навершие ростральной колонны с парусником «Манджур» и бухта Рудная со скалой Два Брата. Водяной знак – номинал и навершие колонны с парусником.

В 2001 году после выхода тысячной купюры она превратилась в беду для иностранцев, так как уличные менялы норовили подсунуть её вместе с имеющими хождение банкнотами более мелких номиналов.

Номинал – 5000 рублей. Размеры — 137×61. Преобладающий цвет – зелёный. Населённый пункт — Великий Новгород. В оформлении использованы — памятник «Тысячелетие России», Софийский собор и крепостная стена Новгородского кремля.

Водяной знак – номинал и Софийский собор.

Номинал – 10000 рублей. Размеры — 150×65. Преобладающие цвета – тёмно-зелёный и тёмно-коричневый. Населённый пункт — Красноярск. В оформлении использованы — коммунальный мост через Енисей, часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС.

Водяной знак – номинал и часовня Параскевы Пятницы.

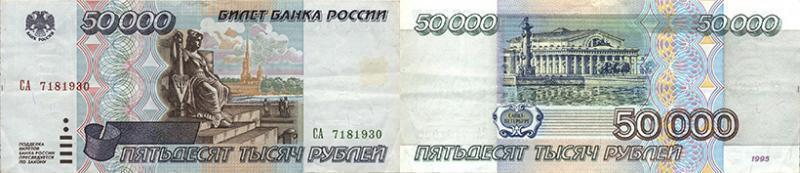

Номинал – 50000 рублей. Размеры — 150×65. Преобладающий цвет – сине-голубой. Населённый пункт — Санкт-Петербург. В оформлении использованы — скульптура в основании ростральной колонны, Петропавловская крепость, ростральная колонна и здание Биржи.

Водяной знак – номинал и Петропавловский собор.

Номинал – 100000 рублей. Размеры — 150×65. Преобладающий цвет – красно-коричневый. Населённый пункт — Москва. В оформлении использованы — квадрига на портике Большого театра и фасад Большого театра.

Водяной знак – номинал и Большой театр.

Номинал – 500000 рублей. Размеры — 150×65. Преобладающий цвет – фиолетово-синий. Населённый пункт — Архангельск. В оформлении использованы — памятник Петру I, парусник в порту и Соловецкий монастырь. Водяной знак – номинал и портрет Петра I. Является банкнотой самого большого номинала в истории современной России.

Пользуется большой популярностью у бонистов, так как на рынке присутствует не так уж много сохранившихся экземпляров. Население, опасаясь прекращения её хождения, старалось обменять на банкноты нового образца в первую очередь именно её.

С 1 января 1998 года в оборот запущены банкноты с теми же рисунками. Изменение претерпел только номинал, отбросив три нуля. Деноминацию не пережила только тысячная купюра, сменившись небольшим металлическим рублём.

Монеты 1992 и 1993 года

Российское правительство не подозревало о грядущей сокрушительной инфляции. Это подтверждают пробные копейки 1992 года с символикой РФ. Но когда дело дошло до непосредственной чеканки, стало ясно, что копейки уже давно не актуальны. Самой мелкой монетой стал рубль. Ему в пару даны 5 рублей.

Обе монеты имели стальную заготовку, плакированную латунью.

Номинал – 1 рубль. Диаметр — 19,45 мм. Нормативная толщина — 1,75 мм. Вес — 3,3 грамма. Гурт — гладкий.

Обозначение монетного двора Л, М или округлый логотип ММД.

Номинал – 5 рублей. Диаметр — 21,9 мм. Нормативная толщина — 1,75 мм. Вес — 4,1 грамма. Гурт — гладкий. Обозначение монетного двора Л, М или округлый логотип ММД.

Последний вариант встречается гораздо реже и начинает представлять спрос в среде начинающих коллекционеров.

Номинал – 10 рублей. Диаметр — 21 мм. Нормативная толщина – 1,45 мм. Вес – 3,75 грамма (медно-никелевый сплав, гурт рифлёный) или 3,5 грамма (сталь, плакированная мельхиором, гурт гладкий). Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД.

Нумизматическую ценность представляют только магнитные монеты ММД.

Отправьте фото удобным вам способом

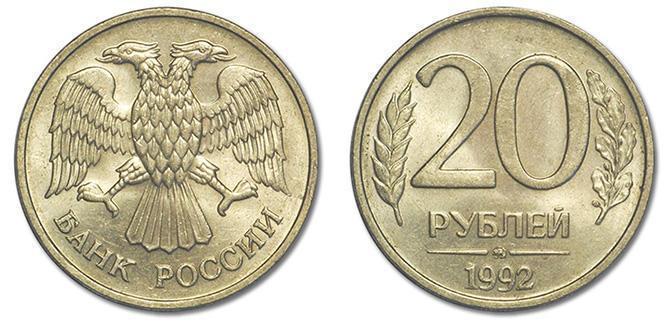

Номинал – 20 рублей. Диаметр – 24 мм. Нормативная толщина – 1,6 мм. Вес – 5,25 грамма. Немагнитный медно-никелевый сплав. Гурт прерывисто-рубчатый.

Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД. Встречаются экземпляры со слабомагнитными свойствами, но большой ценности не представляют.

Номинал – 50 рублей. Диаметр — 25 мм. Нормативная толщина – 1,95 мм. Вес – 6,25 грамма. Биметалл. Центральная вставка — алюминиевая бронза, внешнее кольцо – медно-никелевый сплав. Гурт прерывисто-рубчатый. Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД.

Московские экземпляры стоят заметно дороже ленинградских.

Номинал – 100 рублей. Диаметр — 25 мм. Нормативная толщина – 1,95 мм. Вес – 6,3 грамма. Биметалл. Центральная вставка — медно-никелевый сплав, внешнее кольцо – алюминиевая бронза.

Гурт прерывисто-рубчатый. Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД. Московские экземпляры стоят намного дороже ленинградских.

К началу 1993 года курс доллара уже перевалил за 400 рублей и продолжал расти. Теперь неактуальными стали рубли и пятирублёвки, чей выпуск был полностью прекращён. Судьба монет в середине 90-х была печальной. Чтобы не носить в карманах ненужную мелочь, утратившую покупательную способность, люди просто выбрасывали сдачу в сугроб у магазина. Но монет начеканили столь много, что рядовые экземпляры до сих продаются только на вес.

Номинал – 10 рублей. Диаметр — 21 мм. Нормативная толщина – 1,45 мм. Вес – 3,75 грамма (медно-никелевый сплав, гурт — рифления) или 3,5 грамма (сталь, плакированная мельхиором, гурт гладкий). Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД. Нумизматическую ценность представляют только немагнитные монеты.

Немагнитные десятки ЛМД встречаются заметно реже московских.

Номинал – 20 рублей. Диаметр – 24 — 24,2 мм. Нормативная толщина – 1,6 мм. Вес – 5,25 грамма (медно-никелевый сплав, гурт прерывисто-рубчатый) или 5 грамм (сталь, плакированная мельхиором, гурт гладкий). Нумизматическую ценность представляют немагнитные монеты.

Особо ценится ЛМД, так как их отчеканили совсем немного.

Номинал – 50 рублей. Диаметр — 25 мм. Нормативная толщина – 1,9 мм. Вес – 6,25 грамма (немагнитная алюминиевая бронза, гурт прерывисто-рубчатый) или 5,2 грамма (сталь, плакированная латунью, гурт гладкий). Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД.

Магнитные монеты чеканились в 1995 году с использованием штемпелей 1993 года.

Номинал – 100 рублей. Диаметр — 27 мм. Нормативная толщина – 1,9 мм. Вес – 6,3 грамма. Медно-никелевый сплав. Гурт прерывисто-рубчатый (12 участков по 10 рифов). Обозначение монетного двора — логотип ММД или ЛМД. Для цен 90-х 100 рублей — столь незначительная сумма, что Центробанк в 1995 году начал разработку монет пятисот- и тысячерублёвого номинала.

Но дальше пробников дело не продвинулось.

Юбилейные монеты начала 90-х

Памятно-оборотных монет до деноминации Банк России не выпускал. Возможно, в обращение должен был выйти биметалл «Красная книга», чем объяснялось постепенное повышение номинала входящих в серию монет. Однако этого не случилось. Любая юбилейная монета тех лет чеканилась ограниченным тиражом и предназначалась для продажи коллекционерам по цене, намного превышающей номинал. В обороте такие монеты могли оказаться только случайно.

Кроме того, продолжилась традиция выпуска коллекционных монет из драгоценных металлов. Серия «Русский балет» собрала в себе экземпляры не только из золота и серебра, но также из платины и палладия. В 1993 году было положено начало серии «Красная книга» в серебре, которая продолжается до наших дней.

Источник: www.raritetus.ru