Из-за западных санкций российская микроэлектронная отрасль в тяжелой ситуации: ведущие производители прекратили поставки комплектующих и оборудования, неясна перспектива и с импортом готовой продукции.

«Кровь глобальной экономики»

Советский Союз был одним из лидеров в микроэлектронике. Технологический уровень позволял делать не только лучшие в мире ракеты, самолеты, подводные лодки, но и бытовые электронные приборы. В 1974-м появился первый микропроцессор, в 1979-м ― микроЭВМ, в 1985-м ― персональный компьютер «Электроника-85». Но в 1990-е эта отрасль в стране пришла в упадок, а мировые технологии, наоборот, шагнули далеко вперед. К началу 2000-х сформировался глобальный рынок с оборотом в сотни миллиардов долларов.

Сейчас полупроводники называют «кровью глобальной экономики». Созданные на их основе микросхемы — чипы — важнейшие элементы любого электронного устройства. Изготовление материалов современного уровня настолько сложный и затратный процесс, что ни одно государство, включая США и Китай, не в состоянии локализовать у себя производство полного цикла.

Почему россия не может произволить новые чипы сама

В мире сложилось международное разделение труда — своего рода экосистема, в которую входят сотни поставщиков из разных стран. Многие предприятия занимают монопольную позицию. Так, практически все производители интегральных микросхем покупают фотолитографические установки у голландской компании ASML. Серьезный сбой в цепи вызвала недавняя остановка из-за ужесточения экологических требований завода компании 3М в Бельгии: он обеспечивал до 80 процентов мировой потребности в охлаждающей жидкости для травления кремниевых пластин.

Несомненных лидеров в производстве конечной продукции — микросхем и процессоров — в мире тоже всего три: тайваньская TSMC, корейская Samsung Electronics и американская Intel.

«Создание чипов с разрешением 9-15 нанометров обеспечивается ресурсами и разработками практически всего мира. Для этого нужны инертные газы сверхвысокой степени очистки, монокристаллический кремний, соответствующие лазерные источники и технологии высокоточного позиционирования, оборудование для технического контроля и многое другое, — рассказывает доцент кафедры автоматики и телемеханики Пермского Политеха (ПНИПУ), кандидат технических наук Игорь Безукладников. — Ни у одной страны нет всего необходимого. Хотя чисто теоретически, если не брать во внимание экономическую составляющую, организовать полный цикл производства чипов в отдельно взятом государстве технически возможно, но не за короткий срок».

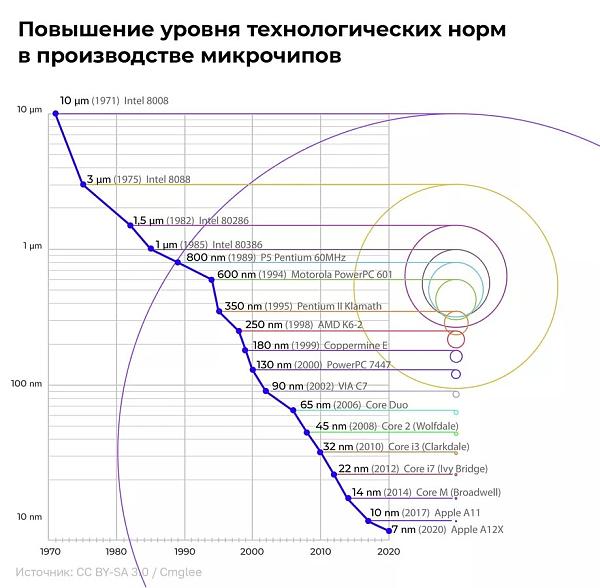

По мере роста технологического уровня — явная тенденция к монополизации рынка микрочипов

Ближе всего к решению этой задачи подошел Китай, который еще 20 лет назад взял курс на импортозамещение в сфере микроэлектроники. Сегодня китайская фабрика SMIC, несмотря на огромные инвестиции, дошла только до технологического уровня 14 нанометров, которого ведущие производители достигли в 2015-м. Для сравнения: тайваньской TSMC, основанной в 1987-м, потребовалось 30 лет, чтобы догнать лидеров. Сейчас компания владеет технологиями производства микросхем с нормами от 90 до пяти нанометров.

Параметры в нанометрах — условный технологический показатель. Чем меньше его значение, тем компактнее и производительнее микросхема и тем больше функций она может выполнять.

Круги справа — условное соотношение размеров элементов микросхем

Отечественный потенциал

Из советского наследия в области микроэлектроники потеряно не все. В России действует производство микросхем с проектными нормами 90 нанометров, есть разработки для 65 нанометров. Если говорить о потребительской электронике, то это уровень процессоров 2005-2008 годов. Такие чипы не подходят для современных смартфонов и персональных компьютеров, но их вполне достаточно для бытовой техники, автомобилей, силовых установок, промышленного оборудования, а также для решения большинства прикладных вопросов в оборонной и космической отраслях.

В 1992-м на базе Института точной механики и вычислительной техники создали «Московский центр SPARC-технологий» (МЦСТ). Он работает до сих пор: проектирует универсальные микропроцессоры, используемые в российских компьютерах «Эльбрус», вычислительные комплексы и операционные системы. Еще один лидер российской микроэлектроники, «Байкал Электроникс», разрабатывает процессоры Baikal и программное обеспечение к ним.

Теперь из-за санкций у обеих компаний проблемы с поставками чипов. Производство полупроводниковых пластин уровня 90 и 65 нанометров организовали на заводах «Микрон» и «Ангстрем» в Зеленограде, но пластины по норме 28 нанометров и выше заказывали на Тайване у фирмы TSMC. Теперь канал закрыт. Кроме того, действует прямой запрет на поставку в Россию и оборудования для создания микросхем.

«Ведущие российские предприятия освоили и умело эксплуатируют зарубежные технологические линейки, выпуская качественную продукцию, в том числе микропроцессоры, — отмечает профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС», доктор технических наук Петр Лагов. — Проблема в том, что зарубежные компании не продают свои новейшие разработки, то, что у нас вводят в эксплуатацию, как правило, на два-три поколения отстает от ведущих иностранных образцов. А отечественное оборудование уже лет тридцать вообще не производят».

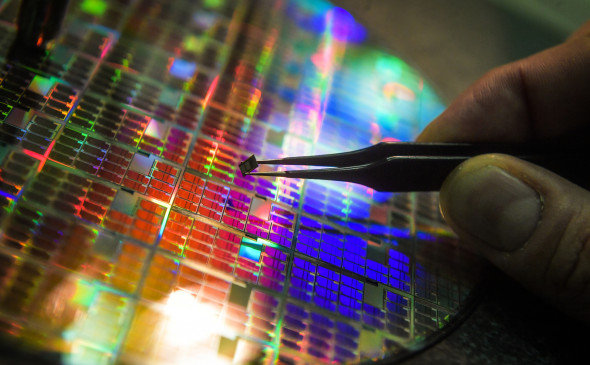

Производство полупроводниковых пластин на заводе «Микрон» в Зеленограде

По мнению ученого, для возрождения микроэлектроники в России необходимо действовать сразу в нескольких направлениях. В первую очередь создать собственные средства производства.

«Сейчас открываются огромные перспективы в области точного микроэлектронного машиностроения. Его надо постепенно восстанавливать, начиная с относительно простых вещей и вплоть до передовых литографических комплексов на базе жесткого ультрафиолетового и, возможно, рентгеновского излучения, а также оборудования ионного легирования в широком диапазоне энергий», — отмечает Петр Лагов.

Еще одно направление — организация производства качественных полупроводниковых пластин для микросхем. В России уже делают кремниевые, правда, пока в небольших количествах и только диаметром 200 миллиметров. А для современных чипов нужно 300.

«Основная задача — в их прецизионной механической обработке: резке, шлифовке и полировке, — продолжает профессор. — Для пластин до 150 миллиметров есть закупленное раньше импортное оборудование, для тех, что больше двухсот, — нет».

Еще одна проблема — высокочистый монокристаллический кремний, сырье для производства пластин.

«Мы умеем хорошо выращивать кремний для солнечной энергетики. Если поставят конкретные задачи и выделят финансирование, получим и электронный», — уверен руководитель направления ОКБ «Астрон», эксперт Комиссии по научно-техническому развитию при правительстве России Аркадий Наумов.

Две стратегии: догонять или углублять

Однако исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский считает, что «импортозаместить» кремний, как и прочие элементы производства, в обозримом будущем невозможно. Это потребует времени и серьезных затрат. Вместо стратегии догоняющего развития, которую выбрал Китай, он предлагает российским производителям искать собственную нишу.

«Китай воспользовался трендом глобализации и стал «мировой фабрикой». Россия таким путем пойти не может, и условия сейчас другие, — объясняет Покровский. — Полностью закрыть свои внутренние потребности невозможно, даже если пустить весь бюджет только на решение этой задачи. В электронике двадцать одно технологическое направление.

И каждое требует вложений от одного до десятков миллиардов долларов в год. Такой объем инвестиций нужен для поддержания технологий на уровне глобальных корпораций. Внешняя зависимость все равно сохранится. Поэтому правильнее стремиться не к самодостаточности, а к повышению устойчивости к тому, чтобы диверсифицировать риски, иметь возможность управлять ими».

По мнению эксперта, создав собственную фабрику чипов, Россия попадет в еще более жесткую технологическую зависимость от зарубежных поставщиков материалов, оборудования, запчастей к нему, средств проектирования и библиотек IР-блоков.

«Нужно кооперироваться с дружественными странами, внедрять стандарты, которые обеспечат совместимость разных решений в оборудовании, — рассуждает Покровский. — Правильнее было бы сейчас всеми силами поддерживать китайский проект SMIC. А самим думать, чем мы можем дополнить китайцев, какую нишу занять в глобальной цепочке полупроводниковой продукции.

Даже на том технологическом уровне, который сейчас освоен в России, есть много перспективных направлений. Если говорить о «Микроне», это производство микроконтроллеров — относительно простых логических микросхем, которые не требуют предельных топологических норм. По мере того как крупные корпорации переносят фокус на более современные нормы, возникает определенный вакуум предложения в рядовых технологиях. Конкуренция в этих областях падает, и они могут стать достаточно маржинальными».

Еще один вариант — работа с широкозонными полупроводниками из группы А3В5. Не кремнием, а, например, арсенидом галлия. Такие материалы нужны для производства силовых полупроводников, очень востребованных в связи с развитием электротранспорта, альтернативной энергетики, СВЧ-электроники, оптоэлектроники, радиосвязи стандарта 5G и 6G. У России здесь исторически сильные наработки.

План развития

План создания в стране собственного производства радиоэлектроники сейчас обсуждают в правительстве. Речь идет о запуске до конца 2022-го создания микросхем по 90-нанометровому техпроцессу. Американская Intel выпускала процессоры такого уровня 19 лет назад.

К 2024-му собираются завершить программу импортозамещения в электронном машиностроении, а к 2030-му сформировать «продуктовый портфель российских технологий» и выйти на уровень 28 нанометров, освоенный мировыми лидерами десять лет назад. Параллельно планируют развивать инфраструктуру, способствовать повышению спроса на отечественную электронную продукцию и растить кадры.

Несмотря на то что в мире сегодня самыми современными считаются четырехнанометровые процессоры, а ведущие компании готовятся к переходу на уровень трех и даже двух нанометров, объявленный правительством план большинству экспертов кажется «крайне амбициозным». По их мнению, его реализация во многом зависит от поддержки зарубежных партнеров, прежде всего Китая.

Источник: www.qrz.ru

Коллапс и рождение Российской микроэлектроники: масштабная программа развития электронной промышленности, новый завод и новые производства. Кочетов Алексей

Уже к 2040 году чипы, процессоры и высокопроизводительные микросхемы по стоимости будут иметь удельный вес в большинстве товаров народного потребления до 50%. Страны, у которых не будет соответствующих разработок и мощностей производства электроники, будут вынуждены закупать всё на стороне, поставив тем самым каждого своего жителя в зависимость от воли руководства другой страны…

Наполеон Бонапарт однажды сказал: «Народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет вынужден кормить чужую».

Сегодня к этим великим словам можно добавить множество других схожих афоризмов.

Например: страна, которая не имеет собственной развитой электронной промышленности, будет вынуждена навсегда попрощаться со своим будущим…

В 2021 году компания «Ford» приостановила работу нескольких автозаводов в США из-за дефицита чипов. И таких примеров по всему миру — множество.

Сегодня Россия — это одна из таких стран. Мы утратили технологический суверенитет во многих ключевых технологиях микроэлектронной промышленности. И если в 1990-е годы нашу микроэлектронную продукцию покупала компания «Samsung», то сегодня все западные страны отказываются с нами сотрудничать, и не поставляют даже запасные части к ранее купленному у них же оборудованию.

Даже Китай не спешит помогать России преодолеть кризис микроэлектроники, но винить его в этом тоже не получится, ибо он сам зависит в этой области от критических западных технологий.

Конечно, не нужно думать, что в России вообще ничего нет. У нас есть собственное производство микроэлектроники, пусть и технологического уровня 22-летней давности.

Но после отказа многих иностранных поставщиков работать с нами даже такие нормы техпроцессов, как 180 и 90 нм, стали очень востребованы, причём не только в России, но и в мире.

И вот тут стоит поговорить об акционерном обществе «Микрон».

«Микрон» — не единственное предприятия в России, занимающееся выпуском микроэлектроники, но является самым крупным в СНГ.

АО «Микрон» занимается научными исследованиями, разработкой, производством и реализацией интегральных микросхем, в том числе — на экспорт.

Если до 2022 года производство на «Микроне» могло простаивать по 2-3 недели в месяц, то сегодня загрузка такова, что завод попросту перегружен. Его мощностей не хватает даже для закрытия потребностей российского рынка, не говоря уже о зарубежных заказчиках.

Впервые за всё время «Микрон» начал работу по масштабному увеличению производственных мощностей, которые к 2025-2026 году должны удвоиться — с 36 тысяч двухсотмиллиметровых кремниевых пластин в год до 72 тысяч в год.

Удручает тут только одно: оборудование на «Микроне» используется, в основном, импортное, причём самые ключевые технологии — фотолитография голландского производства.

Случилось это не из-за распада СССР, как многие считают. Микроэлектроника после распада Союза была наименее пострадавшей отраслью. Виной нашего отставания в этой сфере является кооперация с западными компаниями ради получения заветного «сертификата качества».

Да, мы променяли свой технологический суверенитет в микроэлектронике в прямом смысле на бумажку.

А ведь в середине 1980-х минский завод «Планар» был одним из мировых лидеров в производстве передового на то время литографического оборудования.

Но, как говорится, «лиха беда начало». Ключевой технологией, используемой в производстве современных чипов, является фотолитография. Без этой технологии массовое производство чипов с топологией меньше 1000 нм — невозможно.

В России нет отечественных литографов для массового выпуска полупроводниковой продукции.

За более чем 25 лет мы стали настолько критически зависимы от зарубежных компаний в этом стратегически важном оборудовании, что страны-поставщики стали диктовать нам любые свои условия.

В начале это был полный переход на западные стандарты, затем отказ от разработки отечественного оборудования, а далее случилось то, что должно было случиться — западные коллеги начали вмешиваться как во внешнюю, так и во внутреннюю политику России, со всеми вытекающими для нас последствиями.

Не будете делать так, как мы того хотим, тогда прекратим поставлять в Россию необходимые запчасти и оборудование, даже запретим размещать заказы на изготовление собственных процессоров на Тайване, и запретим продавать вам свои. А что вы нам сделаете? У вас ничего своего нет, а то, что ещё есть, неизбежно выйдет из строя в ближайшие 10 лет.

В принципе, всё так и случилось. И все прекрасно знали, что это произойдёт. Особенно после 2014 года…

Тогда были предприняты первые практические попытки нарастить компетенции в полупроводниковой промышленности. Появилось достаточно много различных предприятий, работающих в этой сфере, однако добиться желаемого прорыва в микроэлектронике не получилось.

В 2015 году завод «Микрон» разработал проекты по переходу на новые техпроцессы (65-45 и даже 28 нм), что было положительно воспринято Минэкономразвития России, и совет министерства внёс «Микрон» и «НИИ молекулярной электроники» в особую экономическую зону развития.

«Микрон» планировал развивать новый уровень технологии поэтапно: 65-45 нм, далее — 45-28 нм. А «НИИ молекулярной электроники» должно было обеспечить опытно-конструкторскую поддержку этих технологий.

НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Я тут с сыном решил погулять по местам моей прошлой работы.

Светоч нашей микроэлектроники на сегодня… Нет, в самом «Микроне» не работал, хотя меня туда приглашали. Работал я в «Эпиэл». Это предприятие, специализирующееся на производстве эпитаксиальных структур на основе кремния и сапфира для широкого спектра полупроводниковых приборов. Находится оно на территории «Микрона» и «НИИ молекулярной электроники».

В технологические партнёры решено было взять голландскую (франко-итальянского происхождения) компанию «STMicroelectronics» — европейского лидера по производству полупроводников.

Под это благое дело выделили земельный участок, производственные мощности и финансирование в размере 27 миллиардов рублей.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации строило оптимистичные планы, и даже надеялось к 2020 году начать выпуск собственных чипов по техпроцессу меньше 28 нм.

Но мы живём в 2023 году, а результата нет. Видимо, что-то пошло не так. Собственно, всё, что могло пойти не так, именно этим путём и пошло.

К концу 2013 года «Микрон» завершил разработку технологии создания микросхем с размером чипа 65 нм. И уже весной будущего года планировал начать серийное производство по собственным разработкам.

Несмотря на то, что «Микрон» располагал литографами голландского производителя «ASML», а текущие технологические нормы на оборудовании «STMicroelectronics» составляли 180 и 90 нм, «Микрону» удалось существенно модернизировать процесс и действительно продемонстрировать первые образцы 65-55 нм транзисторов.

«Микрон» информирует об изготовлении первых 65-нанометровых микросхем.

«Микрону» потребовалось строительство новой чистой комнаты, около 2 миллиардов рублей на закупку зарубежного оборудования и ещё 1 миллиард рублей на его модернизацию, пусконаладочные работы и внедрение собственных разработок в технологический процесс.

Для запуска нового производства в серию требовался сканер, который как раз должен был обеспечить фотолитографию разрешением в 65 нм.

Сканер ждали в конце марта 2014 года, и, разумеется, не дождались. США и так были не восторге от поставок оборудования в Россию (пусть даже и устаревшего), а события весны 2014 года уже навсегда разлучили «Микрон» с западными компаниями.

Собственно, на этом переход на технологию 65 нм и закончился, не успев начаться.

Разработанная «Микроном» технология 65 нм на предыдущем оборудовании давала слишком много брака, её отладкой занимаются до сих пор. Новый сканер должен был заменить микроновские ухищрения, которые позволили на оборудовании, предназначенном для изготовлении чипов 180 нм, изготавливать чипы 65 нм.

В серийном производстве освоены технологии 180-90 нм. Да, формально заказать 65 нм сегодня можно, но это будет существенно дороже, чем на 90 нм топологии.

После введения в 2017-2019 годах прямого запрета на поставку передовых технологий и литографов в Китай, правительству России стало окончательно ясно, что без своего оборудования российская микроэлектроника станет нежизнеспособной уже в относительно скором времени. Началась разработка стратегии развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.

17 января 2020 года было готово распоряжение. Судя по опубликованному тексту, пришло понимание, что Россия не получит даже самые устаревшие западные технологии, и, чтобы удовлетворить свои потребности в электронике, придётся всё разрабатывать самостоятельно.

В стратегии указывается разработка оборудования для достижения топологических норм в 5 нм.

Планируется разработать собственное литографическое оборудование по всему классу выпускаемой продукции.

… и построить новые фабрики по выпуску продукции.

В 2021 году выделены бюджетные средства в размере 6,9 миллиарда рублей на разработку отечественных литографических сканеров с длиной волны «248 нм» и «193 нм» с топологической нормой в 350, 130 и 80 нм.

Промышленные образцы должны быть готовы в 2026 году.

Литограф с длиной волны в 248 нм при дальнейшей модернизации может обеспечить топологию до 80 нм, а 193-нанометровый литографический сканер можно модернизировать для выпуска чипов с топологией до 32 нм.

Если использовать ухищрения в виде двойного или тройного экспонирования, то, исходя из мировой практики, можно добиться проектных норм до 12-10 нм. Но это в разы уменьшает скорость производства и существенно увеличивает стоимость продукта.

Для эффективного освоения техпроцесса 28 нм и менее, требуется литограф с длиной волны в рентгеновском диапазоне, и на разработку концепта этого оборудования выделено 670 миллионов рублей.

Представители АО «Микрон», готовя аванпроект на освоение техпроцессов меньше 45 нм, прямо заявили, что без новой фабрики реализовать эти планы не получится.

В 2017 году Геннадий Красников, который около 25 лет возглавлял завод «Микрон» (был генеральным директором «НИИ молекулярной электроники» и завода «Микрон»), заявил, что технологическое оборудование «Микрона» и «Ангстрем-Т» не годится для дальнейшего уменьшение техпроцесса.

Под новые технологические нормы нужно создавать не только новое оборудование но и строить новое производство, в стенах которого можно будет реализовать соответствующие процессы и выдержать новые требования по чистоте, вентиляции, виброизоляции, энергетике и, самое главное, архитектура новых производственных линий должна учитывать масштабное внедрение российского оборудования.

Строительство новой фабрики началось 27 октября 2021 года на территории завода «Ангстрем», старые корпуса которого замещались новыми.

Строительство новой фабрики по производству чипов с топологией 28 нм и менее. И возможно, именно эта фабрика будет местом работы наших детей…

Вообще, вся территория «Ангстрема» подпала под полное перепроектирование, благодаря которому старые производственные здания просто снесут и построят новые производственные линии и научно-административные корпуса.

Я как раз работаю по соседству со «стройкой века». Вот, с сыном решили по ней погулять…

Но если вкратце, то вся территория, на которой сейчас располагаются производственные здания «Ангстрема», с 2017 года входит в состав особой экономической зоны «Технополис «Москва»». В 2019 году завод «Ангстрем-Т» признали банкротом, из-за чего его здания были выставлены на продажу.

Планов, конечно, было много, и также много не получилось реализовать. А всему виной — полная зависимость от технологий Запада.

После более жестких ограничений со стороны США, введённых в 2022 году, стратегию пересмотрели, разделив один проект на четыре федеральных проекта с выделением следующего финансирования:

- 247,2 миллиарда рублей — на развитие технологий производства электроники;

- 443 миллиарда рублей — на подготовку кадров;

- 880,7 миллиарда рублей — на развитие инфраструктуры производства гражданской электроники;

- 1,174 триллиона рублей на прикладные исследования, разработку и внедрение.

В 2020 году, согласно новой стратегии развития микроэлектроники в России, был предложен, прямо скажем, масштабный проект полной реконструкции территории «Ангстрема». Жёлтым слева — то, что пойдёт под снос; красным справа — новое строительство.

Согласно утверждённой стратегии, старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тысячи кв.м будут снесены, а на их месте построят новый научно-промышленный и производственный комплексы общей площадью 528 тысяч кв.м..

Геннадий Яковлевич Красников, который сегодня является президентом РАН, более 10 лет продвигал этот масштабный и судьбоносный для российской микроэлектроники проект. Такого у нас не строили со времён СССР, ведь наши западные «партнеры» приложили немало усилий, чтобы всячески препятствовать развитию подобных проектов в России.

Геннадий Яковлевич Красников имеет прямое отношение к проблеме развития в России полупроводниковой индустрии. Он — учёный в области физики полупроводников, полупроводниковых приборов, технологии создания сверхбольших интегральных схем (СБИС) и проблем обеспечения качества их промышленного производства; автор и соавтор более 400 научных работ в российских и зарубежных рецензируемых изданиях; имеет 4 научных монографии и более 40 авторских свидетельств и патентов.

К 2030 году должны быть полностью готовы все корпуса, а новое производство должно быть запущено в промышленную эксплуатацию.

Шесть научно-производственных корпусов высотой до 9 этажей и 30-этажную административную «башню» планируют построить на месте старых зданий завода «Ангстрем» и обанкротившегося предприятия «Ангстрем-Т». Красным овалом выделен первый строящейся корпус.

В строящемся корпусе планируется разместить исследовательскую и образовательную инфраструктуру, а также линии с опытно-конструкторским производством. Корпус должен быть полностью сдан в четвёртом квартале 2024 года. Сами линии под массовое серийное производство чипов будут построены позже, и сданы до 2027 года. Полностью объект со всеми зданиями сдадут к 2030 году.

Однако было бы наивно надеяться на получение результатов к 2030 году, если в стране нет реальных передовых заделов в сфере создания литографического оборудования. Это самый важный критерий, без которого всё это строительство не имеет никакого смысла.

Какое оборудование должно стоять на строящейся фабрике в Зеленограде? Китай, даже несмотря на объём выделяемых на развитие электроники средств, в 1,5 раза превышающий таковые объёмы во всех остальных странах мира, вместе взятых, не имеет своих передовых литографических сканеров.

Самая современная литографическая машина «SSA600/20» китайской компании «SMEE» имеет разрешающую способность в 90 нм. И это глубоко модернизированный вариант, который только после комплекса мер позволил достигнуть такого разрешения с первоначальных 280 нм.

Разумеется, компания «Shanghai Micro Electronic Equipment» ведёт разработки литографа с глубоким ультрафиолетовым излучением с длиной волны 193 нм. В СМИ даже говорили, что компания представит этот сканер в 2021 году, а в 2022 году уже запустит в серийной производство, что позволит выпускать чипы по техпроцессу до 28 нм. Но этого до сих пор не случилось.

В свою очередь, компания «Huawei» в 2022 году только запатентовала литографический сканер с длинной волны 13,5 нм, работающий со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), который должен быть аналогом литографической машины «TWINSCAN NXE:3600D» фирмы «ASML», представленной ими в 2013 году. Именно этот литограф является единственным в мире, обеспечивающим выпуск чипов с топологией меньше 7 нм, с дальнейшим потенциалом в модернизации вплоть до 1,4-1,5 нм.

И тут важно понимать, почему голландская фирма «ASML» — монополист в EUV-технологии. Всё просто: ни США, ни Япония, ни Южная Корея не смогли создать свои работоспособные аналоги, несмотря на всю свои мощные исследовательскую и экономическую базы.

Технологическую гонку выиграла именно компания «ASML». Все остальные игроки сошли с дистанции и отказались от дальнейшей разработки EUV-литографии.

В «ASML» смогли достичь таких результатов благодаря тому, что собрали в своих разработках самые передовые решения со всего мира, в том числе из России и ни у одной другой компании не было таких возможностей.

Более того, полноценное использование технологий «EUV» началось только в 2019 году, а до этого главные чипмейкеры мира — «TSMC», «Samsung» и «Intel» — адаптировали новое оборудование к своим производствам.

Почти 6 лет на адаптацию и отработку, по сути, готовой технологии — немаленький срок.

Если США, Япония и Южная Корея свободно могут купить у «ASML» любое оборудование, то вот Китай и Россия этого сделать не могут.

Приведу краткую справку по ситуации. Насколько я выяснил, в Россию вообще запрещено продавать даже сильно устаревшее литографическое оборудование и обслуживать существующие. Китаю, например, ещё можно покупать литографы японских производителей с длиной волны 193 нм. Но их нельзя перепродавать в страны, попавшие под санкции США.

Даже собственные, разработанные в Китае и устаревшие по западным меркам, литографы «SSA600», США запретили продавать в Россию, так как в них используется западные технологии и компоненты. А если китайцы ослушаются, то им перекроют доступ уже ко всем технологиям — точно так же, как его перекрыли России.

Поэтому я считаю, что надеяться на Китай в вопросе передачи нам технологий — опрометчиво.

Но как Россия с финансированием, в 250 раз меньшим, чем в Китае, вознамерилась создать свой аналог голландской машины, да ещё и к 2030 году?

Подумайте только: чтобы это сделать, уже сегодня нужно обладать частью компетенций в EUV-технологиях на самом передовом мировом уровне. И это должен быть не просто патент, а должны быть уже изготовленные различные изделия в рабочем виде.

О том, что есть и чего нет у России сегодня в области EUV-технологий, и почему США этого так сильно боятся, поговорим новом материале, который я потихоньку готовлю. И заодно выясним, какая микроэлектроника ждёт Россию в 2030 году…

Источник: www.russiapost.su

Возрождение завода по изготовлению чипов 65 Нм в России. Для чего пригласили тайваньских специалистов

Угрозы со стороны Запада о блокаде по разным направлениям, в том числе и в сфере IT, звучат все чаще и громче. И уже никто не может дать гарантий, что не будет отключения от всемирной платежной системы, запрета на продажу определенной категории товаров и много другого. По этим причинам в стране постепенно стали появляться собственные производства и заводы, способные предоставить комплектующие для техники.

В данном случае речь идет о заводе по производству чипов 65 Нм. Этот завод несколько лет назад решила открыть компания по производству процессоров AMD. Пользователи, немного разбирающиеся в технике, знают, что процессоры этой компании – одни из самых востребованных и мощных в мире. Но по причинам все тех же санкций завод не смог выдержать конкуренции, и для его развития требовались серьезные инвестиции, поэтому руководство решило перенести производство в стабильный Тайвань из окружаемой врагами России – «корабль получил пробоину, и первыми бросились за борт крысы…».

Что стало с заводом?

После принятия рушения о переносе производства заводские мощности были заботливо законсервированы. Все-таки руководство прекрасно понимало, что это ценный ресурс, и завод не был брошен. Сегодня его вновь решают открыть, естественно, права на производство и все оборудование были выкуплены.

Для нового завода потребовались опытные специалисты и были открыты вакансии. Часть специалистов удалось найти в России, все-таки еще не все талантливые технари уехали искать счастье за рубежом, и патриоты остались. Другую часть спецов привезли из Тайваня вместе с семьями, им положили оклад, сравнительно равноценный с прежним местом работы, и обеспечили жильем. Новой команде удалось запустить заводские мощности и начать производство.

Для какой техники производят чипы на новом заводе?

Специалисты в технической области могут задать вопрос – зачем отрывать производство чипов 65Нм, ведь эта технология морально устарела и уже не может обеспечить скорость работы для программ, которые используются на данный момент времени. Но этот вопрос немного некорректен. Действительно, для выпуска процессоров чипы уже не годятся и, даже если и могут быть использованы, то полученные процессоры буду медленными, и не сравнятся в характеристиках с конкурентами.

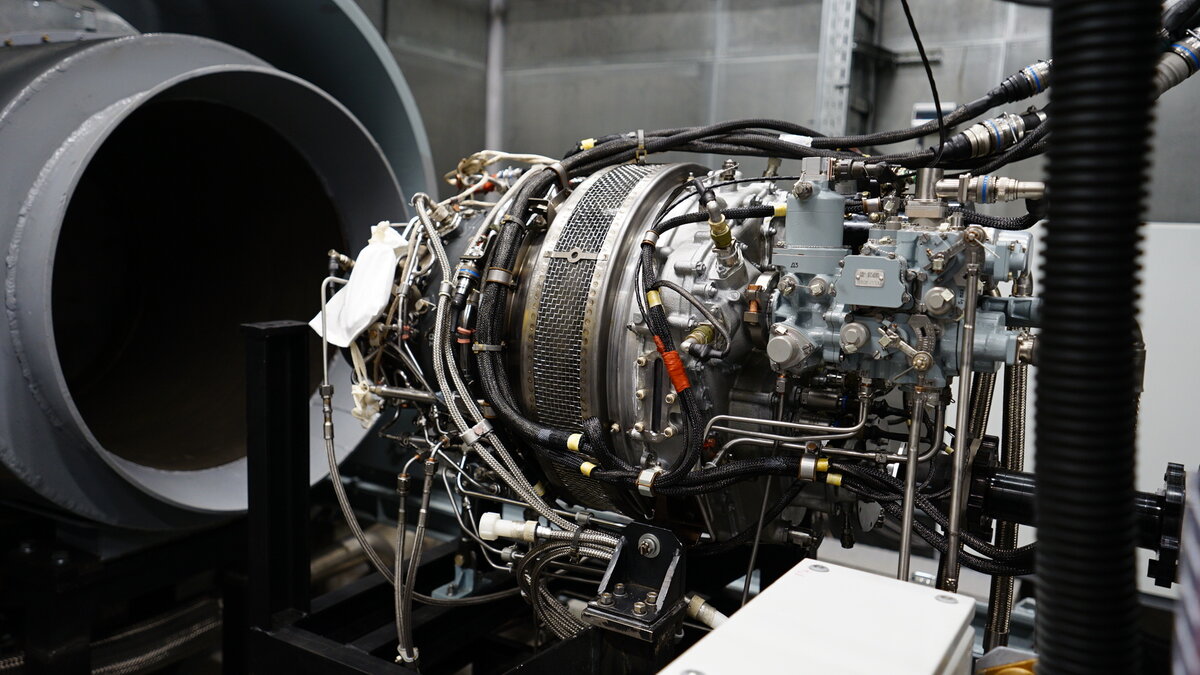

Но не стоит забывать, что данные чипы могут быть использованы не только для производства компьютеров. Такой размер активно используется в ракетной и космической сфере, и будет востребован еще очень долго. А так как наша страна является лидером по выпуску вооружения и лидером космической сферы, что бы кто ни говорил, но чипы будут востребованы, и заводу в ближайшем будущем банкротство не грозит.

Выпуск изделий проходит в штатном режиме, и складывается впечатление, что тайваньские инженеры могут в ближайшем будущем помочь модернизировать производственные мощности для изготовления более современных чипов. При грамотном развитии завода он сможет предоставить производителям необходимые детали для изготовления компьютерной техники и различных гаджетов.

Источник: it-tehnik.ru