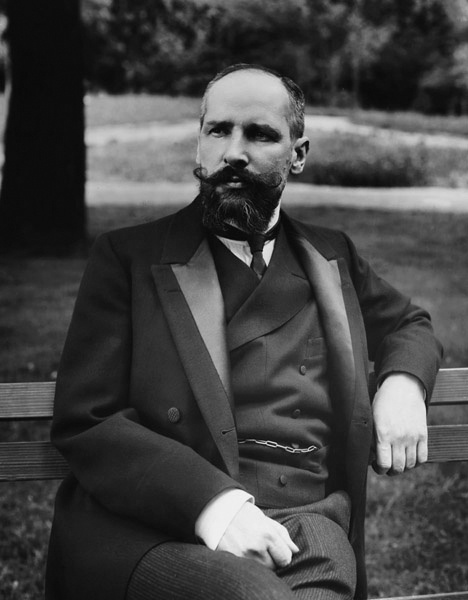

Революцию 1905–1907 годов в России не все приветствовали — монархисты и чиновники видели в ней кризис законности и порядка. Выразителем этой позиции в полной мере стал Пётр Столыпин. Сделав головокружительную карьеру в МВД и правительстве, он взял ношу ответственности за жёсткие и непопулярные решения.

В историю Пётр Аркадьевич войдёт как архитектор репрессий, вместе с выражением «столыпинский галстук». В то же время он оставался образованным технократом, творцом реформ и радетелем крестьянских хозяйств. Столыпин ввёл военно-полевые суды, но стремился ограничить их работу чёткими рамками, не давая места произволу.

VATNIKSTAN рассказывает о борьбе знаменитого министра с революцией и о том, где он видел границы закона и порядка.

Министерская карьера

Пётр Столыпин принадлежал к древнему роду дворян-землевладельцев. Он легко заводил связи в высшем свете. В 1884 году, ещё в студенчестве, Столыпин женился на фрейлине Ольге Нейдгардт, дочери обер-гофмейстера Императорского двора. В том же году молодого студента Петербургского университета зачислили в Министерство внутренних дел по собственному прошению.

Выбор Столыпина не был типичным для представителя его круга — служба в МВД не считалась престижной. Но молодой аристократ быстро двигался по карьерной лестнице. Несколько раз он менял место службы.

Так, в 1886 году Столыпин перевёлся в Министерство государственных имуществ, устроившись в Департамент земледелия и сельской промышленности. Однако потом он неизменно возвращался в МВД. Годы службы превратили его в убеждённого защитника государственного порядка. В то же время Столыпин проявлял живой интерес к экономике — в отличие от многих других чиновников.

После продолжительной службы в Ковно в 1889–1902 годах Пётр Аркадьевич стал быстро расти в должности. В 1901 году он получил чин статского советника, а спустя год был назначен губернатором Гродно. На новом посту Столыпин преследовал повстанческие общества, состоявшие из польских дворян.

В то же время губернатор внедрял передовые методы земледелия, уделял внимание образованию крестьян. Когда один из местных помещиков заявил, что образование должно оставаться привилегией обеспеченных классов, Столыпин ответил:

«Бояться грамоты и просвещения, бояться света нельзя. Образование народа, правильно и разумно поставленное, никогда не приведёт к анархии».

В 1903 году министр внутренних дел Плеве, довольный успехами гродненского губернатора, перевёл его в Саратов, где находились родовые имения Столыпиных. Плеве считал, что к управлению регионами нужно привлекать местных землевладельцев, хорошо знакомых со своим краем. Здесь Столыпин впервые столкнулся с бунтами — ещё в мае 1904 года по губернии прокатились волнения крестьян.

Беспорядки в Саратовской губернии

Вскоре после Кровавого воскресенья в стране начались протесты — не только в Петербурге, но и на местах. Демонстрации, митинги и забастовки были и в Саратовской губернии. Поначалу Столыпин не хотел привлекать войска для борьбы с бунтовщиками, а опирался на монархистов из местного населения.

Губернатор разделил Саратов на три части и учредил в них «народные клубы» — опорные пункты черносотенных дружин. В ряды черносотенцев вступали помещики, мещане, купцы и часть духовенства. Среди них были даже крестьяне, приезжавшие в город на заработки, — они трудились мелкими торговцами, дворниками или извозчиками. С началом протестов монархисты также выходили на улицы, принося корзины с камнями. Во главе колонн шли сильные и рослые дружинники, которые брали камни и бросали в протестующих.

Летом 1905 года Саратовская губерния стала одним из эпицентров крестьянских выступлений. Теперь губернатор направлял в мятежные районы войска. Столыпин вместе с казацкими отрядами лично посещал охваченные волнениями деревни и сёла.

На сельских сходах Пётр Аркадьевич не стеснялся крепких выражений, угрожал каторгой, Сибирью, казаками. С его согласия органы проводили массовые обыски и аресты, разгоняли все самовольно созданные крестьянские артели и сельскохозяйственные общества. На одном из объездов Столыпина впервые пытались убить — неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся.

О подавлении бунта в селе Ивановка Столыпин докладывал новому министру внутренних дел Святополк-Мирскому:

«Всё село почти сидело в тюрьме по моим постановлениям. Я занял дома наиболее виновных войсками, оставил там отряд оренбуржцев [вероятно, казаков] и учредил в этой среде особый режим».

Летом 1905 года в письме жене губернатор сообщал:

«Крестьяне хотят идти жечь и грабить дальше, но посланные мною драгуны остановили движение своим появлением. Помещики в панике отправляли в город имущество, жён и детей. В других уездах тоже вспыхивает то тут, то там».

В городе губернатор преследовал земских интеллигентов. 24 мая 1905 года Столыпин запретил Санитарное общество, а 21 июля в Балашове был разогнан съезд врачей, готовивших забастовку. Толпа черносотенцев была готова расправиться с медиками, так что губернатор отправил казаков для их защиты. 3 сентября Столыпин наложил на бастовавших врачей штрафы и административный арест.

Осенью, когда крестьянские восстания вспыхнули с небывалой силой, Столыпин вновь использовал войска. 3 ноября в город с подкреплением прибыл генерал-адъютант Виктор Сахаров, бывший военный министр. Губернатор Саратова разместил его в собственном доме. Именно там 22 ноября эсерка Анастасия Биценко застрелила Сахарова.

Столыпин восстановил порядок не только в Саратовской, но и в соседней Самарской губернии — за что получил личную благодарность от императора. 16 декабря власти разогнали митинг в Саратове, при этом военные убили восемь человек. Через два дня полиция арестовала членов Саратовского совета рабочих депутатов. После этого беспорядки пошли на убыль.

В эти годы сформировалось политическое кредо Столыпина и общие черты будущих реформ. Губернатор считал: нужно не только усмирять народную стихию, но и заботиться о благополучии горожан. По приказу Столыпина в Саратове заасфальтировали улицы, установили газовые фонари, наладили телефонную сеть. Были построены водопровод, новые больницы и учебные заведения. Также Столыпин уволил местных чиновников, уличённых в коррупции.

Второй после императора

В апреле 1906 года неожиданно для петербургского двора Николай II назначил Столыпина министром внутренних дел. Накануне вступления в должность между императором и Столыпиным состоялся конфиденциальный разговор. Будущий министр сомневался в правильности этого назначения.

Он считал, что не имел нужного опыта, но Николай настоял на своём. В дальнейшем у Столыпина сложились доверительные отношения с императором. Николай II, как правило, поддерживал начинания своего ставленника.

К тому времени пост министра внутренних дел стал ключевым в правительстве. В его ведении были земства, тюрьмы, суды, почта и телеграф, пожарная служба. МВД подчинялись полиция и жандармерия, а сам министр отвечал только перед императором. В то же время должность была, пожалуй, самой опасной в империи.

Двоих предшественников Столыпина, Плеве и Сипягина, убили террористы. Министр Дурново сам подал в отставку.

В июне 1906 года император назначил Столыпина председателем Совета министров, сохранив за ним пост министра внутренних дел. Во главе правительства сравнительно молодой и энергичный Столыпин сменил пожилого и нерешительного Горемыкина.

Под руководством Петра Аркадьевича началась активная и планомерная борьба с революцией. Как глава МВД, Столыпин видел в волнениях преступление против порядка и государства. Сам чиновник оставался сторонником сильного самодержавия. В ноябре 1906 года министр скажет британскому послу Артуру Николсону:

«Было важно показать людям, которые имеют подрывные цели, что правительство готово и способно противостоять им».

Созванный в апреле парламент не принял нового министра. Столыпин выступал в I Думе трижды. Все его выступления прерывались криками: «Долой!» и «Отставка!». Депутаты стали в открытую оппозицию и к императору, проводили расследования и критиковали аграрную политику.

Летом 1906 года по деревням прокатилась волна восстаний, и 8 июля 1906 года Николай II распустил I Думу. Царь считал, что думские обращения к народу толкали крестьян на бунты и грабежи.

На следующий день 180 депутатов издали в Выборге воззвание, призывая к неповиновению: «Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться этого: правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с народа, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег». Подписантов воззвания арестовали и отправили в Петропавловскую крепость.

Столыпин оставался уверен, что ради порядка можно и даже необходимо нарушить закон. В знаменитой речи перед II Думой, прочитанной 13 марта 1907 года, глава правительства скажет:

«Когда дом горит, господа, вы вламываетесь в чужие квартиры, ломаете двери, ломаете окна. Когда человек болен, его организм лечат, отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. […] Нет законодательства, которое не давало бы права правительству приостанавливать течение закона, когда государственный организм потрясен до корней; которое не давало бы ему полномочия приостанавливать все нормы права. Это, господа, состояние необходимой обороны […] Бывают, господа, роковые моменты в жизни государства, когда государственная необходимость стоит выше права».

Военно-полевые суды

В июле 1906 года начались новые волнения в армии и на флоте. Восстали Кронштадт и Свеаборг, готовился большой мятеж Балтийского флота. Обе крепости собирались выступить одновременно, но в итоге всё началось со стихийного бунта 18 июля в Свеаборге. На следующий день восстал Кронштадт. За выступлением стояли эсеры, а также Финляндская и Кронштадтская военные организации большевиков.

Столыпин подавил мятеж солдат и матросов так же жёстко, как ранее — мятежи крестьян. Правительственные войска окружили обе крепости, началась бомбардировка. 20 июля форты сдались на милость победителя. Зачинщиков выступления расстреляли, остальных мятежников отправили на каторгу, в тюрьмы и арестантские роты.

После этих событий эсеры приговорили Столыпина к смертной казни. 12 августа 1906 на даче министра прогремел взрыв. Погибли 24 человека, было много раненых, в том числе сын и дочь Столыпина. Сам он не пострадал.

Покушение подтолкнуло главу правительства к чрезвычайным действиям. Ещё Александре II в России впервые появились военно-полевые суды, которые могли выносить смертный приговор. Позже Александр III дал право губернаторам устанавливать в регионах особое положение, передав широкие полномочия армии. В 1906 году эти меры вновь были актуальны. Правая пресса требовала пресечь «партизанскую войну революционеров с правительством».

17 августа в Совете министров по инициативе его председателя рассмотрели вопрос о военно-полевых судах. Перед этим Столыпин запросил статистику МВД о размахе революционного террора в стране. Так, с 27 апреля по 9 июля 1906 года террористы убили 194 человека, среди них 90 были частными лицами, а не чиновниками.

19 августа правительство приняло положение о военно-полевых судах. Решение провели в чрезвычайном порядке, ведь Дума оставалась распущенной. Столыпин воспользовался статьёй 87 Основных государственных законов, которая давала императору право принимать указы без согласия парламента. Позднее думские депутаты критиковали главу правительства за этот ход, считая его неправомерным. Столыпин же отвечал:

«Конечно, статья 87 — средство крайнее, средство совершенно исключительное. Но, господа, она даёт по закону возможность монарху создать выход из безвыходного положения».

Дела в военно-полевых судах рассматривались за 48 часов. Приговоры выполнялись за сутки, обжаловать их было нельзя. Сам суд состоял из четырёх кадровых офицеров, назначаемых начальником гарнизона. Адвокат обвиняемому не полагался — он оправдывался самостоятельно.

Военно-полевым судам подлежали те, кого обвиняли в тяжких и особо тяжких преступлениях: разбое, грабеже, убийствах и поджогах. Забастовки, к примеру, под их действие не подпадали. Кроме того, судить подобным образом могли только тех, кого ловили с поличным на месте преступления.

Сам Столыпин рассматривал военно-полевые суды как временную необходимость:

«Чрезвычайные меры, если они становятся длительными, теряют свою силу и неблагоприятно могут отразиться на народе, нравы которого должны воспитываться законом».

Тем не менее он последовательно применял эту процедуру. В декабре 1906 года эсеры пытались убить бывшего генерал-губернатора Москвы Фёдора Дубасова, подавлявшего Декабрьское восстание в городе. Дубасов просил Николая II помиловать террористов, но Столыпин отговорил императора от этого шага.

«Россия сумеет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей», — говорил он. К апрелю 1907 года, по одним данным, было казнено 683 человека, по другим — 1100. Не избежал наказания и организатор взрыва столыпинский дачи Соколов.

9 февраля 1907 года, перед созывом II Думы, Совет министров вновь обсуждал вопрос о судах. Революционные выступления пошли на спад, и в правительстве сократили их применение. Столыпин направил письма главам городов и губерний, где указывал:

«Сплошные аграрные беспорядки и вооруженные возмущения прекратились. Указанные обстоятельства приводят к убеждению, что в дальнейшем широком применении военно-полевых судов не состоит более надобности».

Тем не менее на полную их отмену глава правительства не соглашался.

Столыпин и Дума

Во II Думе кадеты потребовали отменить закон о военно-полевых судах. Они считали, что террор революции вызвало насилие власти, считали введение таких судов признаком несостоятельности правительства. Депутат Маклаков отмечал: из-за действий Столыпина в сфере права наступил хаос. За одно и то же преступление разные суды назначали различное наказание: «Когда нет одного общего закона, когда есть три закона, тогда закона нет вовсе».

Выступая перед Думой, Столыпин обещал ограничить военно-полевые суды, а взамен потребовал от парламента осудить революционный террор. Но большинство депутатов не доверяли правительству. Кадет Арон Ланде, печатаясь под псевдонимом Александра Изгоева в «Русской мысли», называл столыпинскую политику «теорией просвещённого абсолютизма, соглашающегося терпеть около себя представительные учреждения, если они согласны одобрять правительственные мероприятия».

В пику правительству кадеты внесли в Думу законопроект о полной отмене военно-полевых судов. 17 апреля Дума единогласно его приняла, но 2 мая Госсовет отклонил закон. К тому времени сами суды не действовали, но парламент всё равно оставался к правительству в оппозиции.

Ещё в декабре 1906 года Столыпин признавался британскому послу Николсону, что распустит Думу, если большинство в ней составят левые партии. В парламенте II созыва социал-демократы, эсеры и трудовики получили ⅓ депутатских мандатов. Вскоре конфликт парламента и правительства пришёл к развязке. 3 июня 1907 года Николай II распустил Думу. Был принят новый избирательный закон, сохранявший за помещиками и крупной буржуазией преимущество при голосовании.

Кнут и пряник

«На штыки можно опираться, но на них нельзя сидеть» — гласит испанская пословица. Столыпин понимал, что одними карательными мерами революцию не победить. Он писал:

«Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в большей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбой с революцией, то в лучшем случае устраним последствия, а не причину, залечим язву, но поражённая кровь породит новые изъязвления. Это было бы роковою ошибкою — там, где правительство побеждало революцию (Пруссия, Австрия), оно успевало не исключительно физической силою, а тем, что, опираясь на силу, само становилось во главе реформ».

Знаменитая аграрная реформа 1906 года давала крестьянам право стать полноправными собственниками наделов. Теперь у них было больше возможностей устроиться на государственную службу, сменить место жительства. По замыслу Петра Аркадьевича, будущий класс мелких собственников должен был получить личные права и свободы. Он планировал широкие реформы суда, силовых ведомств и армии.

Не всем планам суждено было сбыться. Ещё 19 марта 1907 года Столыпин выступил в Думе с проектом, которого никто не ожидал от премьера, считавшегося правым политиком. Он предложил сделать всеобщим и обязательным начальное образование, ввести неприкосновенность личности и жилища, учредить систему социального страхования. В последней особенно нуждались рабочие. Проект приняли в штыки как умеренные депутаты, так и монархисты.

Также Столыпин планировал открыть Академию Государственной службы для подготовки высших чиновников. Она должна была воспитать независимых и грамотных управленцев. Взгляд Столыпина на будущие реформы выразила газета «Россия», созданная в 1905 году при его поддержке:

«Населению надо учиться гражданской свободе, ибо почти каждый у нас признаёт свободу только для себя».

Что можно почитать:

- Борис Фёдоров. Пётр Столыпин: «Я верю в Россию». Биография П.А. Столыпина в 2 томах. СПб, 2002.

- Мария Бок. Воспоминания о моём отце П.А. Столыпине.

- Сергей Степанов. Политический портрет председателя совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина.

Источник: vatnikstan.ru

Новосибирск и Новосибирская область: свежие новости, объективный анализ, актуальные комментарии

Сто лет назад, 14 сентября (1-го по старому стилю) 1911 года в киевском городском театре во время второго акта оперы «Сказка о царе Салтане» к председателю Совета министров Российской империи Петру Аркадьевичу Столыпину подошёл неизвестный и дважды выстрелил в упор. После чего министр произнёс: «Счастлив умереть за Царя». 18 (5) сентября он скончался. А спустя несколько лет не стало ни царя, ни Российской империи.

Два события — смерть Столыпина, которого историки называли последним защитником самодержавия, и падение монархии — специалисты неразрывно связывают между собой (так же, как мистики и писатели-романисты любят усматривать связь между трагичной участью венценосной семьи Николая II и убийством Григория Распутина). В эти годы мы имеем дело не с одним, а сразу с тремя столыпинскими юбилеями: в 2010-м отмечалось столетие приезда председателя кабинета министров в Сибирь, в рамках которого он посетил Ново-Николаевск, в этом году — сто лет с момента гибели реформатора и в следующем, 2012-м, на всероссийском уровне будет отмечаться 150-летие со дня рождения последнего крупного исторического деятеля царской России. Председателем комитета по подготовке праздничных мероприятий, что символично, является сегодняшний преемник Петра Аркадьевича в кресле главы правительства — Владимир Владимирович Путин.

Кем же был Столыпин — реформатором или консерватором, поборником новых прогрессивных идей или сторонником незыблемости традиционного политического уклада империи, автором масштабных преобразований или невольным продолжателем курса, начатого его предшественниками? Насколько велик и значим его вклад в русскую историю, либо роль Столыпина значительно преувеличена? Если так, то почему мы до сих пор говорим о нём? На эти и другие вопросы корреспонденту «Ведомостей» ответил заведующий кафедрой истории России НГУ, доктор исторических наук, профессор Михаил Шиловский.

— Прежде всего, я хотел бы остановиться на визите Столыпина в Ново-Николаевск, который состоялся 31 августа 1910 года. Впервые высшее должностное лицо империи, председатель Совета министров посетил наш город. Столыпин побывал также в Томске, Омске, Кургане, Павлодаре и в Кулундинской степи. Целью его поездки было ознакомление с ходом переселенческого движения и принятие определённых мер, направленных на его стимулирование, поскольку как раз в 1910 году было отмечено снижение количества мигрантов. И Столыпин направляется в Сибирь, чтобы изучить ситуацию «на месте».

Тогда, в 1910-м, результаты своей политики Пётр Столыпин оценивал достаточно высоко: размах и охват переселенческого движения, с точки зрения геополитического закрепления восточных окраин России путём увеличения естественной численности населения, впечатляли. Да и с экономической точки зрения эти процессы были выгодны как населению, так и государству. Но, с другой стороны, Столыпин не мог не заметить регресса. Кроме того, ему нужно было понять, каковы дальнейшие перспективы, поскольку местные власти уже поговаривали о том, что земельный фонд исчерпан и селить вновь прибывших некуда. По итогам поездки председатель Совета министров и начальник главного управления земледелия и землеустройства А. В. Кривошеин составили записку объёмом в полторы сотни страниц, в которой они формулировали свои предложения, направленные на дальнейшее стимулирование переселенческого движения и экономическое развитие Азиатской России в целом.

— Михаил Викторович, что касается убийства Столыпина, то споры о том, кто был истинным его инициатором, не утихают до сих пор. Согласно самой популярной версии, в его смерти виновны сам император и его окружение.

— Несмотря на свою общительность, многочисленные интервью и выступления в Государственной думе, Столыпин так и не оставил после себя каких-то развёрнутых личных впечатлений и замечаний о событиях своего министерства. Но если рассматривать последние годы его жизни как государственного деятеля, то стоит признать: он оказался в тупике. Это трагическая ситуация.

Ведь он многое делал и боролся за то, чтобы отстоять империю, уберечь от серьёзных политических деформаций. Тогда как все основные политические силы, в том числе и царь, относились к нему если не враждебно, то индифферентно. Обстоятельства убийства не исследованы до сих пор. Как проник этот террорист-одиночка в театр? Почему билет ему выдали жандармы?

Почему они не боялись, что он может выстрелить в царя? Почему убийцу Богрова казнили сразу же, буквально на второй день? Нормального следствия так и не было. То есть сами обстоятельства смерти Столыпина очень загадочны. Это примерно тот же тип политического убийства, как в случае с Сергеем Мироновичем Кировым или Джоном Кеннеди: когда какие-то политические силы убирают политического руководителя, который, по их мнению, с чем-то не справился и стал одиозным.

— Почему же историки не спешат с окончательными выводами? Причина в опасении официальной науки занять определённую позицию или в недостатке доказательств в пользу той или иной точки зрения?

— Наука может вынести окончательный вердикт на основе фактического материала, с которым она работает. Что касается непосредственно самого убийства, то здесь этих фактов нет, и мы пока можем только предполагать. Во всех трёх примерах, которые я привёл, известны лишь убийцы, а кто за ними стоял и какую конкретно цель они преследовали, мы можем лишь домысливать и выдвигать какие угодно гипотезы.

— Что же могло вызвать недовольство царя и его окружения в политике Столыпина?

— Столыпин стал председателем Совета министров в 1906 году, и политика, которую он начал проводить, в известной степени была логическим продолжением того, что делал до него Сергей Юльевич Витте. В последнее предреволюционное десятилетие в России наблюдается бурное экономическое развитие и вроде бы всё идёт нормально.

Однако с точки зрения решения политических вопросов и такой важной проблемы, как аграрная, здесь явный кризис. Система упорно отказывалась модернизироваться, менять свою политику. Столыпин, кстати, в этом плане тоже был консерватором. Он отнюдь не выражал интересы прогрессивных передовых сил, ратовавших за создание гражданского общества и трансформацию самодержавной монархии в конституционную, по западному образцу. Новый председатель Совета министров активно защищал интересы дворянства, которое, увы, его не поддержало.

— Вы говорите, что Столыпин лишь следовал курсу своих предшественников, если так, то почему мы сегодня говорим о нём, в чём его заслуга перед историей?

— Начнём с того, что Столыпин выигрышно смотрелся на тусклом фоне Российской империи, он был последним выдающимся политиком в истории императорской России. От других чиновников Пётр Аркадьевич выгодно отличался умением говорить, вести диалог, он первым взял на вооружение элементы социальной демагогии: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!

Дайте мне двадцать лет, и я сделаю Россию счастливой!». Именно он предложил первым эту сакральную цифру для проведения крупномасштабных реформ. Однако стоит признать, что чего-то нового Столыпин не придумал, он лишь продолжил курс, начатый Витте. Более того, Столыпин был вынужден заняться переселением и разрушением общины.

В 1907 году государство прекратило взимать выкупные платежи с крестьян, и надо было закреплять за ними землю в собственность. Другое дело, как он справился с этой задачей, как активно использовал то, что сейчас мы назвали бы административным ресурсом. Столыпин понимал, что необходимо преодоление аграрного перенаселения в Европейской России, но решать этот вопрос он собирался не за счёт помещиков. Он открыто заявлял, что не допустит обезземеливания дворянства, поскольку сам являлся помещиком. Он предложил крестьянам перераспределять ту землю, которую они уже получили: забирать участки у нищих и забулдыг, которые уходили в город, или перебираться в Сибирь, где земли много.

— Принято говорить о России до Петра I и после Петра I, а можно ли так сказать о Столыпине? Хотя бы в отношении Сибири?

— Это, конечно, было бы сильно сказано. Но обратите внимание на то, что впервые крупная реформа была связана не с именем императора, а с именем его министра, что тоже является свидетельством кризиса самодержавия. Теперь что касается до или после. Для Сибири таким рубежом всё-таки является строительство Транссибирской магистрали в конце XIX века.

Транссиб существенно изменил всё — в экономическом, социокультурном, политическом плане. Наступила совершенно другая эпоха. Никакого масштабного переселения не было бы без железной дороги, строительство которой началось задолго до министерства Столыпина. С появлением железнодорожных станций и заселением территорий, прилегающих к ним, сюда начали приходить люди.

Возникла необходимость в стимулировании развития сельского хозяйства, ведь надо было что-то вывозить из Сибири, а золото и пушнина — товар относительно компактный, под который и телег достаточно. Если уж построили дорогу, то она должна была функционировать, работать с полной загрузкой. Поэтому в данном случае уместнее говорить о вкладе в развитие Сибири Сергея Юльевича Витте. И у нас в городе, по большому счёту, должен быть памятник не Гарину-Михайловскому, а ему.

— Есть ли данные о том, какая часть населения Ново-Николаевска пришла сюда с реформой Столыпина, а какая до него?

— Наш город возник ещё в 1893 году, в связи со строительством железнодорожного моста, городской статус он получил спустя десять лет, а к 1917 году здесь проживало около 80 тысяч человек. По меркам того времени, это был достаточно большой город — четвёртый в Сибири по численности населения после Иркутска, Томска и Омска, опередив Барнаул, Тобольск, Красноярск и Читу.

Что интересно, всё население Ново-Николаевска было пришлым: определённую часть составляли уроженцы окружающих волостей (в том числе Кривощёковской), но большинство всё-таки составляли выходцы из Европейской России. Об интернациональном характере города говорили уже в первые годы его существования. Ново-Николаевск являлся населённым пунктом принципиально нового типа — он не был административным центром, как тот же Томск. Это был индустриальный, торгово-промышленный и распределительный центр, который жил за счёт предоставления транспортных и финансовых услуг.

Михаил ШИЛОВСКИЙ:

«Столыпин был консерватором. Он отнюдь не выражал интересов прогрессивных передовых сил, ратующих за создание гражданского общества и трансформацию самодержавной монархии в конституционную, по западному образцу. Он активно защищал интересы дворянства, которое, увы, его не поддержало».

Источник: xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai