Ю мельницу, пресс для выжимания виноградного сока. Предположите, как раб-управляющий по приказу господина поступит с обессилевшим стариком.

Радислав Волошын

26-10-2017 22:01

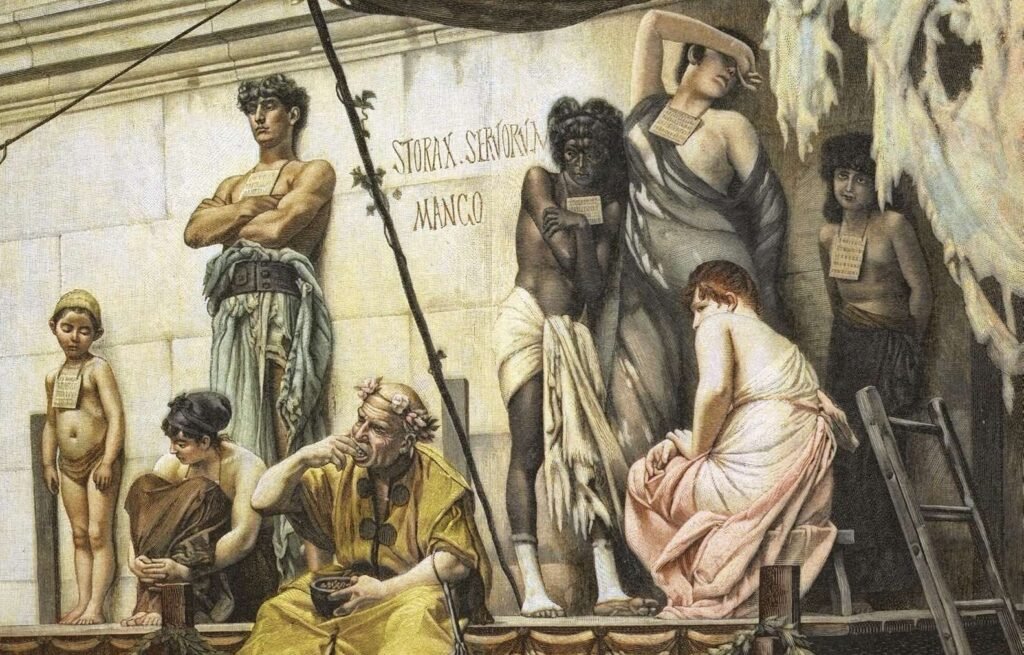

Стоит солнечная жаркая погода. Перед нами предстает господин, раб-управляющий и обессилевший старик. Становится понятно, что господин приказывает рабу-управляющему расправиться со стариком. Бедный, измождённый старик-раб покорно встал на колени, как бы прося у господина о помиловании.

Господин в белой одежде величественно стоит, как бы не обращая внимания на обессилевшего старика. Раб-управляющий держит в левой руке кнут. Бедного старика очевидно ждёт избиение кнутом. На заднем плане картины мы можем увидеть неустанно трудящихся рабов. В руках у них корзины с виноградом. Они несут его к прессу для выжимания виноградного сока.

Известно, что в земельных владениях богатого человека рабы выращивали виноград и изготавливали вина.Также рабы выращивали оливки, они плели корзины, вили веревки. Убирали в домах богачей, готовили им еду, брили, одевали хозяев. Они служили певцами, врачами, музыкантами, библиотекарями, учителями.

Также наши пользователи интересуются:

⭐⭐⭐⭐⭐ Лучший ответ на вопрос «Опишите рисунок «Рабы в имении».Какие работы выполняли рабы в имении?Найдите ручну» от пользователя Тахмина Левченко в разделе История. Задавайте вопросы и делитесь своими знаниями.

Открой этот вопрос на телефоне — включи камеру и наведи на QR-код!

Источник: shpora.org

Рабство в Древнем Риме

Рабство — это эксплуатация одного человека другим, одно из самых страшных проявлений человеческой алчности и жестокости. В современном мире оно воспринимается как нечто совершенно немыслимое, тогда как раньше покупка раба была таким же обычным делом, как сегодня поход в магазин. Рабы воспринимались не как люди, а как бездушные вещи, и хозяева могли сделать с ними все, что им угодно. В Древнем Риме рабство было распространено повсеместно. Чем больше рабов было у римлянина, тем более богатым и благополучным он считался.

Невольников могли покупать и бедные крестьяне в качестве помощников в сельском хозяйстве. Работорговля способствовала расцвету Римской республики, а позже Римской империи. В это время появилось множество профессий, произошедших от видов работы, которую выполняли рабы. Наибольшего развития рабство достигло в III-I веках до н. э.

Основные источники рабства:

- Войны. В эпоху завоеваний именно они являлись главными поставщиками рабов. При захватах новых земель жители целых городов угонялись в рабство, также ими становились военнопленные, которыми могли торговать прямо в военном лагере.

- Пираты. Морские пираты ежегодно поставляли на невольничий рынок несколько сотен тысяч невольников путем нападения на мирные судна и прибрежные населения.

- Беженцы из других стран. Только римляне имели привилегии, а представители других национальностей всегда были на ступень ниже, следовательно, они легко могли попасть в рабство.

- Рожденные рабынями дети. Неважно, кто была мать – наложница знатного вельможи или обычная рабыня, ее ребенок автоматически лишался свободы.

- Должники. Бедные крестьяне, попадавшие в долговую яму, нередко сами продавались в рабство. Правда их отпускали после многих лет труда – тогда считалось, что они отработали свои долги.

- Продажа родственниками. Нередко бедные родители могли продать в рабство своих детей, к тому же цена за красивого юношу или девушку была выше, чем за простого раба.

- Преступники. Люди, уличенные в тяжких преступлениях, продавались в рабство и выполняли самую тяжелую работу. Они могли быть гребцами для галер, работать в каменоломнях или тюрьмах.

- Брак с рабом. Если свободная женщина добровольно вступала в связь с невольником, она сама признавалась рабыней.

Рабы доставлялись со всего Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока. При этом, сами римляне не могли быть рабами за исключением должников и женщин, вышедших замуж за раба. Торговать невольниками было крайне прибыльно, сделки облагались налогами, что приносило большой доход городской казне.

Невольничьи рынки

Основным местом торговли людьми были специальные рынки. Крупнейшие находились на острове Делос, в Танаисе и Аквилее. На невольничьих рынках за день могли продать до десяти тысяч рабов. Обычно рабы стоили от пятисот до тысячи пятисот денариев, образованные и квалифицированные или красивые парни и девушки стоили на порядок больше – за них могли дать до пятидесяти тысяч денариев.

Как жили рабы

Люди, попавшие в рабство, не имели абсолютно никаких прав. Они не только не могли иметь личные вещи и семью, даже самим себе они не принадлежали. Если такой человек купил что-либо, по древнеримским законам считалось, что покупку совершил его владелец, а раб был просто средством совершения сделки.

Имена если и давались рабам, то только по определенным классификациям: по происхождению или виду работы. Не было ничего предосудительного в том, чтобы разделить мужа с женой или родителей с их детьми. Таким образом судьба попавших в неволю людей полностью зависела от их господ.

Работа, которая выполнялась рабами, была очень разнообразной. На тяжелый и неквалифицированный труд отправляли безграмотных и более сильных, самые воинственные могли участвовать в гладиаторских боях и служить оруженосцами. Больше всего везло тем, кто покупался для обслуживания в домашнем хозяйстве: повара, уборщики, управляющие, воспитатели детей хозяев.

Образованные рабы становились писарями, переводчиками и учителями. Они представляли собой интеллигенцию среди невольников. Меньше всего повезло тем, кто работал в полях под открытым солнцем – такие не проживали больше 3-7 лет. На ночь их заковывали в кандалы, чтобы предотвратить попытки побега. За малейшую провинность наказывали бичеванием и ношением колодок, помещали в подвальные помещения с окошками сверху.

Нередко за хорошую службу хозяин мог дать рабу в пользование личные вещи, наложницу и деньги. Некоторые, накопив достаточно денег, выкупали самих себя и переходили в разряд вольноотпущенников, которые имели чуть больше прав. Иногда сам господин даровал свободу, но это случалось очень редко, потому что мало кому хотелось отпускать человека, за которого были уплачены немалые деньги.

Восстания рабов

Со временем работорговля стала приходить в упадок и тормозить развитие общества. Первые восстания были настоящим потрясением для социального строя и угрожали самому устройству Республики, а после Империи.

Самые крупные восстания рабов:

- Первое Сицилийское восстание произошло в 135-132 годах до нашей эры под предводительством Клеона и Евна.

- Второе Сицилийское восстание в 104-100 годах до н. э. Бунтом руководили Сальвий Трифон и Афинион.

- Восстание Спартака в 74-71 годах до н. э. Третье по счету и самое серьезное в истории восстаний.

Пожалуй, многие наслышаны о Спартаке и его восстании, на эту тему снято немало фильмов и написано немало художественных произведений. Спартак был раньше воином из Фракии, попав в рабство, стал одним из самых сильных гладиаторов. Он сумел собрать вокруг себя народ и объединить их в единое восстание против рабства. Его армия смогла предоставить серьезную угрозу для римских войск. Но восстание было подавлено, сам Спартак погиб на поле боя, выживших после схватки жестоко казнили.

Несмотря на то, что три самых крупных восстания были подавлены, рабство перестало иметь такое широкое распространение в Риме, как раньше. С падением Римской Империи прекратила свое существование одна из самых темных и неблагоприятных сторон Древнего Рима – торговля людьми.

Источник: warriorpath.info

Рабы рабов.

Корова – она как собака, только лучше!

Продолжая разговор о рабстве, следует задаться вопросом, а что же это за общественная формация такая, ведущую роль в которой играет эксплуатация рабского труда?

Ведь направленность общественно-экономической формации определяется характером производственных отношений, как утверждал товарищ Маркс, другими словами, производственные отношения выражаются в отношениях собственности, а не в форме эксплуатации.

А то, что форма эксплуатации не может служить критерием для определения общественно-экономической формации!

Так, например, крепостничество в Российской империи разве является свидетельством рабовладельческого строя, как собственно и эксплуатация рабского труда в Америке в начале 19 в?

Хотя рабы-негры и составляли в штатах большинство эксплуатируемого населения, но рабовладельческой формации там не существовало, потому что дело не в использовании рабского труда, а в типе отношений собственности.

Так что же получается?

А то, что рабство по своей сути присуще любой общественно-экономической формации, без него никуда. Историки стыдливо прикрывают использование рабского труда в человеческом обществе за категориями феодализма, капитализма, социализма и прочими «измами» скрытого рабства. Однако, сам термин «рабовладельческий» в применении к способу производства, а тем более к обществу, имеет смысл только тогда, когда подразумевается общество с античным типом отношений собственности. Хотя и этот термин неточен, потому что в нем делается акцент на форму эксплуатации, а не на производственные отношения, существующие в форме отношений собственности.

Да, потому что у античных народов не было в нашем понимании слова государственной земельной собственности, так же как и частной земельной собственности, она была одновременно и частной, и государственной, а землевладелец в античные времена являлся городским жителем, так скажем, гражданин полиса являлся крестьянином.

Возьмем, к примеру, Херсонес Таврический. Клеры (землевладения) древних греков были расположены за городом, на Фиоленте, а сами граждане (землевладельцы) проживали под защитой городских стен в компактно расположенных двухэтажных домах с внутренними двориками. За городом находились землевладения, где содержались рабы и скот, там же они и производили полезную работу. А были еще землевладения принадлежавшие Херсонесу в Западном Крыму, там под охраной государственных военных работали государственные рабы.

Основным средством производства в древнем мире являлась земля. Так, например, собственность на землю в Херсонесе существовала в виде, органично связанных между собой, храмового и частного землевладения. Я уже писала в предыдущих частях, что храм (хора, хорам) – это люди, и это не просто люди, а «круг» — общество. Храмовые земли в античности это то же самое, что «общественное поле» при социализме, колхоз, одним словом, коллективная собственность граждан, но не совсем – имущественные отношения иные.

Потому что выжить в одиночку во времена производства основанного на мускульной силе не представлялось возможным. Вот почему самой страшной карой за преступления в древнем мире было предание «остракизму» (изгнание).

Храмовые (общественные) хозяйства были обширны и сложны в управлении, и по любому в это управление вовлекалось практически все населения полиса. Храмы располагали громадным земельным фондом и множеством ферм по разведению скота и птицы. Общественными были рыболовные угодья, ремесленные мастерские, городские дома, купеческие караваны и, конечно же, рабы (слуги).

Однако не вся земля была общественной, часть земельного фонда находилась в личной собственности граждан, как дачи у нынешних горожан, только фазенда гражданина античного полиса была площадью в несколько гектар, а не в несколько соток.

А затем, что в античном номе или полисе гражданин (горожанин) имел определенные обязательства перед обществом, потому что сам по себе прожить он не мог, ведь общество (хора) создавало условия для его личного существования.

А общественно-экономическая направленность (формация) тогдашнего нома или полиса олицетворялась его богом. И все благодаря тому, что по глубокому убеждению древних людей, весь смысл их существования состоял в служении богам. Так вот, чтобы иметь возможность выполнить свой долг перед обществом и господом, гражданин должен был владеть личной собственностью и на землю в том числе. Личная собственность на землю и орудия производства не подразумевала их продажу.

Подобные отношения собственности формировали структуру античного общества. Класс свободных людей – это граждане они же горожане. Слова созвучны, не так ли? Граждане проживали в городе и пользовались всеми гражданскими правами, а рабы проживали на селе и гражданских прав не имели.

Какими такими гражданскими правами пользовались горожане?

А такими, которые определяют порядок осуществления прав собственности и исключительного права на результаты труда. Гражданские права — это право на свободу, на личную неприкосновенность, право на защиту чести и достоинства, право на правосудие, право избирать и быть избранным… Однако юридическое равенство между гражданами никогда не означало равенства социального. И еще один момент. Гражданин не только обладал правами, но и нес обязательства, причем объем тех и других прямопропорционально зависел от его имущественного ценза. Другими словами правоспособнось была материальной и за свои решения и поступки гражданин отвечал имущественно.

Граждане имели право участвовать в народном собрании и занимать любую общественную или политическую должность вплоть до должности царя или консула. Царь и консул избирались на один год.

Царь (шар, сар) – высший магистрат, часто выполнял еще функции верховного главнокомандующего и верховного судьи. Ему принадлежала высшая исполнительная власть и в его ведении находились все владения полиса. Однако есть один момент. В отличие от чиновничьих должностей, магистратура была правом и обязанностью гражданина, она не оплачивалась и считалась почетной обязанностью. В свою очередь исполнение обязанностей магистрата требовало от гражданина крупных личных издержек, именно поэтому доступ к магистратурам был открыт только самым состоятельным гражданам.

Также из гражданских обязанностей основополагающими являлись: служение богам, участие в общественных работах и военная служба, что тоже требовало материальных вложений. Граждане обязаны были за свой счет вооружаться, военное снабжение осуществлялось тоже за свой счет. При выполнении общественных работ граждане должны были сами обеспечивать себя инструментами и материалами. Принесение жертв богам являлось не культовым обрядом, а совершенно реальным пожертвованием зерном, скотом, птицей, домашней утварью и т.д., тогда еще здравствующим богам, которые, как и люди, ходили по земле, и много ели.

Структура социального статуса гражданина в эпоху античности была сбалансирована: чем больше обязанностей, тем больше прав, и наоборот. Решающую роль в древности играло право распоряжаться и пользоваться храмовым имуществом. Это право принадлежало магистратам. Постепенно состоятельные граждане монополизировали магистратуры, а с ними и право распоряжаться храмовыми богатствами, что породило олигархию. Однако рядом с нею, соперничая в богатстве и влиянии, стояла военная аристократия, которая существовала за счет царских милостей, военной добычи, дани и пр., что породило тиранию.

Основной костяк античного общества составляли средние и мелкие собственники, которые вели самостоятельное хозяйство и обладали имущественным цензом, достаточным для несения военной службы и участия в общественных работах.

Классу свободных граждан-горожан, противостоял класс рабов-селюков. Рабы были лишены гражданских свобод и должны были преданно служить своим хозяевам за еду и ночлег. Они не имели гражданских прав и обязанностей, а, следовательно, и права собственности. Сам раб и все, чем он владели, являлось собственностью его господина. Господином раба мог быть как отдельный человек (ЧП), так и «хора» — общество (ООО, ОАО, ЗАО), ну и конечно же государственные (казенные) предприятия (ГП, ГУП, КП).

Следует понимать правильно, что в античном обществе, понятие рабства отличалось от современного взгляда на эксплуатацию человека человеком. Под рабством в древности понималась любая форма зависимости человека от человека. Рабами были как пленники – холопы, так и покоренные народы – смерды, даже на людей, работающих по найму или по контракту смотрели как на рабов, потому что они работали не на себя, а на других людей.

Так понималось рабство и в Древнем Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме, где рабами являлись, в том числе, и все подданные великого персидского царя. Состав рабов в античности был довольно разношерстным. Даже вольный гражданин мог стать рабом в своем отечестве, рабство-должничество в старину было довольно распространено, это когда человек отдавал себя в рабство за определенную сумму денег с последующей отработкой. Такое себе античное кредитование:)))

Однако в подавляющем большинстве случаев люди становились рабами не по доброй воле, а в результате насилия. Война и разбой являлись основными источниками поставки рабов. Работорговля тоже занимала значительное место в пополнении численности невольников. Однако основным источником пополнения популяции было все же «самовоспроизводство» рабов. Многие рабы имели жен и детей, также немало было и одиноких рабынь с детьми.

Большое количество потомственных рабов было характерно для античного общества, но их положение зависело от того, к какой категории рабов они принадлежали и кто ими владел, а также от формы эксплуатации, которой они подвергались.

Основное разделение в древности было на рабов общественных и рабов принадлежавших частным лицам. Общественные рабы, как правило, были неотчуждаемыми, их не имели права ни продать, ни освободить, ни подарить, тогда как рабов находящихся в личной собственности граждан и отчуждали, и дарили, и освобождали.

Основную массу общественных рабов составляли храмовые рабы, а наряду с ними, но в виде особой категории, существовали царские, т.е. общегосударственные (казенные) рабы.

Среди храмовых рабов особо выделялись «посвященные», т.е. рабы презентованные Богу. Многие из них, в частности пахари и ремесленники, сами вели свои хозяйства и содержали себя. По положению они больше походили на крепостных крестьян и жили отдельными поселениями, которые составляли общину, имевшую свой сход и подчинявшуюся храмовому начальству.

В старину многие благочестивые граждане «посвящали» своих рабов богам. Дети «посвященных» богам рабов также становились «посвященными». Попав в это сословие, человек и его потомство навсегда оставались в нем. «Посвященных» нельзя было отчуждать, освобождать или дарить. На многих из них была печать Бога (клеймение). Однако клеймились далеко не все, а особо продвинутые.

Не все «посвященные» были безликой серой массой рабов. Свободные граждане тоже продавали себя и своих детей богу, но становясь «посвященными», сохраняли отчество, а зачастую и свое положение в обществе.

Я не преуменьшал бога.

Я не воровал жертвы из храмов.

Я не лишал богов принадлежащих им приношений.

Я не угонял скот прочь с пастбищ.

Я не ловил в силок гусей в гусятниках богов.

Я не нарушал времени жертвоприношений отборного мяса.

Я не угонял скот в поместьях богов.

Я не поворачивался спиной к богу при его появлениях…

Храмовое начальство знало о злоупотреблениях «посвященных», но молчало, так как само без зазрения совести тащило из общака золото, серебро, утварь, а также прикарманивало храмовые земли, дома и доходы.

Некоторые «посвященные» наглели до такой степени, что магистраты вынуждены были отдавать их под суд и накладывать штрафы. Однако те, в свою очередь, могли пожаловаться на гонения со стороны «местного самоуправления» военным властям – наместникам императора или государственным чиновникам. Легаты или прокураторы, в свою очередь, пригрозив суровой карой, могли заставить отцов города явиться на «суд» в столицу или в преторию, дабы на «высоком суде» самим обличить осужденного ими раба:))) Ну как в евангельской истории про Христа и Пилата.

Такова была верхушка храмовых рабов и таковы были нравы, и моральный облик самих «храмовников» — храмового начальства управляющего коллективной, т.е. общей собственностью граждан.

Рядовые «посвященные» понятное дело находились совсем на ином положении. Они трудились в храмовых хозяйствах в качестве земледельцев, пастухов, птичников, рыбаков, скотников, ремесленников, храмовых служек, бурлаков и т. д.

Храм содержал «посвященных» на довольствии, им выдавались продовольственные жетоны, жетоны на одежду, жетоны на гетер и пр. Также храм отдавал «посвященных» внаем, а мог сдать в аренду вместе с землей, которую они обрабатывали. Из «посвященных» набирались стражники, выполнявшие функции по обеспечению правопорядка (античная полиция).

Второй основной категорией рабов в античности, являлись рабы находящиеся в личной собственности граждан. Каждая мало-мальски состоятельная семья имела рабов, т.к. не иметь рабов считалось признаком дурного тона, т.е. меткой убожества и нищеты. Состоятельные семьи имели по нескольку сотен рабов, а бедные не дотягивали и до дюжины. У богачей из числа олигархов рабы исчислялись тысячами.

В античном обществе раб являлся вещью, орудием, «говорящим животным» и в то же время необходимым составным элементом дома. Была целая традиция приобщения рабов к дому, вплоть до того, что у мелких рабовладельцев рабы находились на положении младших членов семьи и трудились плечом к плечу со своими господами. Можно было видеть, как хозяин мастерское метет двор, а его рабы занимаются прикладным искусством, т.е. лепят чашки и миски из глины. Крупные рабовладельцы, тоже держали домашних рабов в качестве прислуги, но относились к ним, как к скотине.

При всем при том, зверская эксплуатация рабов на износ в античные времена была нонсенсом. Рабов берегли, о них заботились, это была такая же производительная сила, как лошадь, бык или корова. С рабом, конечно, могли обращаться, как со скотиной, но с палкой над ними никто не стоял. Раб имел свою стоимость, и его всегда можно было продать, как свинью или корову.

Продать или купить раба можно было с рук, а можно было и на невольничьем рынке. Однако среди работорговцев имелось немало жуликов, пытавшихся всучить наивным согражданам бракованный товар: раба с неизлечимой болезнью, скрытыми пороками, склонного к побегу, строптивого и т. п. Поэтому в купчие часто вносились оговорки, содержавшие гарантии продавца и дававшие возможность предъявить ему иск в случае обмана. Однако и это не всегда спасало от промахов.

Торговлей мертвыми и беглыми рабами также не брезговали в старые времена, Гоголь просто первый кто про это написал.

Товарищ Маркс, как и Гоголь, тоже жил в этой постантичной среде и описывал в своих произведениях ее социально-экономическую составляющую. Чтобы составить себе представление о социальной ситуации развития в то время достаточно почитать произведения Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста», «Рождественская песнь», «Тяжелые времена» и пр.

Работные дома, в которых царил тюремный режим и тотальное использование детского труда… Речь не о подростках, дело в том, что с шести лет все дети были уже при деле, а те, которые на фото ниже, спали прямо у станков, цеха мануфактур – это их дом родной.

Понятно, что приобрести раба еще не значило создать производство. Эту возможность давал лишь стартовый капитал, который помещался в само рабовладельческое хозяйство. Также рабовладельцы прекрасно знали, что рабский труд из-под палки отличается очень низкой производительностью и у них имелось множество способов повысить рентабельность труда рабов.

Был еще один вид найма – оброчное рабство, когда рабов отдавали внаем самим себе. В дальнейшем эти рабы арендовали землю у своих господ и имели с нее навар, которым делились с хозяевами. Также были рабы трактирщики, рабы дельцы и пр. Они отдавали господину долю с дохода.

При оброчной форме эксплуатации раб переставал быть «говорящим орудием», оставаясь де-юре рабом, он де-факто уже не был таковым в экономическом смысле. Раб становился юридическим лицом, вступал в договорные отношения с разными лицами, включая собственного господина. А господин, отпуская раба на оброк, получал прибыль намного выше той, которую приносил раб, отданный внаем.

Оброчные рабы и вольноотпущенники вместе с привилегированными храмовыми и царскими рабами составляли верхушку сословия рабов. Они сами эксплуатировали как рабов, так и свободных горожан, и, конечно же, были богаче плебса.

При всем при этом рабы принадлежавшие частным лицам, в целом находились в лучшем положении по сравнению с непривилегированными храмовыми или царскими рабами.

На заре своего существования, когда боги еще ходили по земле, античное общество было здоровым и преуспевающим. В нем процветали местное самоуправление, храмовая собственность и военная аристократия. Однако со временем началось разложение гражданского самоуправления.

Равенство граждан исчезло под воздействием товарно-денежных отношений и имущественного расслоения внутри гражданского общества. Собственность на средства производства все более и более концентрировалась в руках правящей верхушки. Крупное землевладение и рабовладение умножались за счет разорения мелких собственников.

Монополизация храмовой собственности, а также право покупать и продавать, охотиться и ловить рыбу, право ссужать деньги под процент и собирать десятину на храм (в общак) сконцентрировалось в руках храмовников, не следует забывать и о том, что сокровищница (казна государства) тоже была в их ведении. В то же самое время свободная беднота медленно, но верно опускалась на социальное дно общества, пополняя собою ряды храмовых рабов. Грань между свободными людьми (плебсом) и рабами стиралась. А основное социальное противоречие между рабами и свободными людьми, существующее в античном обществе, перетекало в антагонизм между имущими и неимущими классами, т.е. во вражду между богатыми и бедными. Неизвестно во что бы все это вылилось, но случилась катастрофа, которая в очередной раз поставила на грань выживания все человечество.

Но об этом мы поговорим в следующий раз.

С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.

Всех благ в Новом Году.

Источник: yuliya212.livejournal.com