Производительность труда – это плодотворность, эффективность производственной деятельности людей, измеряемая количеством продукции (благ и услуг), произведенной в единицу рабочего времени (час, смену, месяц, год), или величиной времени, затрачиваемого на единицу продукции. Производительность труда – важнейший показатель эффективности общественного производства, зависящий от уровня развития производительных сил в обществе, степени использования его производственного, научного, трудового, природного потенциала, соответствия производственных отношений характеру производительных сил.

Существуют различные формы проявления производительности труда.

Прежде всего производительность труда проявляется как сокращение затрат труда на единицу потребительной стоимости и показывает экономию рабочего времени. Наиболее важно — абсолютное снижение трудовых издержек, необходимых для удовлетворения определенной общественной потребности.

Отсюда ориентир предприятий на поиск методов экономии трудовых и материальных ресурсов, то есть уменьшение числа работников на тех участках, где это возможно, а также экономия сырья, топлива и энергии.

Производительность труда — зачем и как?

Производительность труда проявляется так же, как рост массы потребительных стоимостей, создаваемых в единицу времени. Здесь важный момент — результаты труда, которые означают не просто расширение объемов производимых товаров, но и повышение их качества. Следовательно, учет такого проявления производительности труда на практике предполагает широкое применение в бизнес-планировании и коммерческом стимулировании подходов, отражающих полезность, то есть мощность, эффективность, надежность и т.п.

Производительность труда проявляется и в виде изменения в соотношении затрат живого и овеществленного труда. Если в производственном процессе относительно шире применяется прошлый труд по сравнению с живым, у предприятия имеются шансы повысить производительность труда, а значит, и увеличить богатство общества.

Правда, возможны варианты. В одном случае при уменьшении затрат живого труда издержки овеществленного труда на единицу продукции увеличиваются как относительно, так и абсолютно (при снижении совокупных затрат). В другом — затраты прошлого труда растут лишь относительно, но их абсолютное выражение падает. Такие процессы, например, наблюдают соответственно либо при замене ручного труда механизированным, либо при модернизации устаревшей техники, реконструкции предприятий на основе более прогрессивных и эффективных средств производства.

И наконец, производительность труда проявляется в форме сокращения времени оборота, что напрямую связано с экономией времени. Последнее при этом выступает как календарное время. Экономия в таком случае достигается путем сокращения времени производства и времени обращения, то есть уплотнения сроков строительства и освоения производственных мощностей, оперативного внедрения в производство научно-технических достижений, ускорения инновационных процессов и тиражирования лучшего опыта.

Производительность труда формула

В итоге предприятие при тех же ресурсах живого и овеществленного труда получает конечные результаты в расчете на год выше, что равносильно повышению производительности труда. Отсюда учет фактора времени приобретает исключительно серьезное значение в организации и управлении, особенно в условиях высокого динамизма рыночной экономики, постоянных преобразований в ходе реформ, возрастания и осложнения общественных потребностей.

Производительность труда измеряется различными показателями. Выражением общественного уровня, применяемого при международных сопоставлениях, является показатель произведенного национального дохода на душу населения или на занятого в общественном производстве. На уровне отраслей, предприятий применяется показатель — производство валовой (товарной, в отдельных отраслях чистой) продукции на одного работника. В некоторых монопродуктивных отраслях для измерения производительности труда используются натуральные измерители (например, добыча нефти, угля на 1 работника промышленно-производственного персонала).

На предприятиях производительность труда измеряется показателем выработки продукции на одного работника или в единицу времени. В этих случаях показатель учитывает лишь экономию живого труда. В то же время производительность труда можно измерять как отношение физического объема национального дохода к численности работников материального производства. Специфика данного показателя в том, что он прямо отражает экономию живого труда и косвенно — через объем национального дохода — экономию труда общественного. Отсюда наиболее общий подход определения производительности труда может быть выражен формулой:

где Пт — производительность труда;

П — продукт в той или иной форме;

Т — затраты живого труда.

В современных условиях хозяйствования особенно остро стоит проблема значительного улучшения качества и совершенствования разработки плана по росту производительности труда. Это является важнейшим условием обеспечения экономически правильного соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы.

В планах по росту производительности труда рассчитываются, как правило, два показателя: выработка — количество продукции, выработанной в единицу рабочего времени, и трудоемкость — количество рабочего времени, затраченного на изготовление единицы продукции. Выработка является наиболее распространенным показателем учета уровня производительности труда.

где W – выработка,

Q – объем произведенной продукции,

Т – затраты рабочего времени.

Обратным показателем является трудоемкость (t): t=T/Q. Выработка может считаться для разных периодов.

В зависимости от того, в каких единицах измеряется объем выполненных работ и отработанное время, различают несколько методов расчета уровня выработки.

При натуральном методе исчисления выработки объем выполненных работ выражается в натуральных единицах (штуках, тоннах, метрах). Этот метод наиболее наглядно характеризует уровень производительности труда, однако он применим только для однородной продукции.

При условно-натуральном методе исчисления выработки объем выполненных работ выражается в условно-натуральных единицах (в тоннах условного топлива). Условно-натуральный метод применим для расчета показателя уровня производительности труда при выпуске неоднородной, но аналогичной продукции.

Трудовой метод измерения производительности труда предполагает, что объем выполненных работ, измеряется в отработанных нормо-часах. Трудовой метод применим ко всем видам продукции, независимо от степени ее готовности и широко используется при изучении относительного изменения производительности труда. Однако данный метод требует стабильности применяемых норм, в то время как последние по мере совершенствования организационно-технических условий труда постоянно изменяются.

На практике наиболее распространенным является стоимостной метод измерения производительности труда, основанный на использовании стоимостных показателей объема произведенной продукции. Преимущество этого метода состоит в возможности соизмерения разнородной продукции с затратами на ее изготовление как в рамках одного предприятия, отрасли, так и в масштабах всей страны.

При стоимостном методе производительность труда рассчитывается путем деления объема произведенной продукции (в рублях) на среднесписочную численность промышленно-производственного персонала. Стоимостной метод измерения производительности труда имеет ряд разновидностей в зависимости от различных стоимостных выражений произведенной продукции (товарная, валовая, реализованная, чистая, нормативно-чистая продукция, нормативная стоимость обработки).

Показатели производительности труда, рассчитываемые по валовой, товарной, реализованной продукции, имеют сходные достоинства и недостатки. Главный их недостаток состоит в том, что эти показатели не свободны оттого, что: при изменении ассортимента выпускаемой продукции, стоимости сырья и материалов, изменении удельного веса полуфабрикатов, комплектующих изделий, полученных от других предприятий, показатель выработки может возрастать или снижаться. Изменения уровня производительности труда могут в таких случаях оказаться не связанными с улучшением или ухудшением деятельности данного предприятия.

Сущность метода измерения производительности труда на основе нормативной стоимости обработки состоит в том, что для оценки объема выпускаемой продукции принимается не оптовая цена, а только та ее часть, которая условно характеризует лишь затраты живого труда. Показатель нормативной стоимости обработки не включает стоимость материалов, полуфабрикатов, общехозяйственные и общепроизводственные расходы, то есть ту часть материальных затрат, величина которых в основном зависит от деятельности данного предприятия. Недостаток показателя нормативной стоимости обработки состоит в том, что он не учитывает прибавочного продукта. В настоящее время большое значение придается измерению производительности труда по условно-чистой продукции, что обеспечивает более полное отражение работы данного предприятия, так как этот показатель исключает искажающее влияние ассортиментных сдвигов, кооперированных поставок, устраняет повторный счет.

Анализ производительности труда позволяет определить эффективность использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени.

Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства.

Под факторами роста производительности труда понимаются условия или причины, под влиянием которых изменяется ее уровень.

При анализе и планировании производительности труда важнейшей задачей является выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможностей повышения производительности труда. Резервы роста производительности труда – это такие возможности экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще не использованы. Выявление резервов представляет собой достаточно серьезную и сложную задачу, требующую высокой компетентности специалистов, занимающихся этим делом. По времени использования резервы делят на:

- текущие,

- перспективные,

- межотраслевые,

- отраслевые,

- внутрипроизводственные.

К отраслевым резервам относят возможности повышения производительности труда за счет использования более прогрессивной техники и технологии, оптимального кооперирования и комбинирования производства в отрасли, целесообразной специализации и концентрации в ней.

Внутрипроизводственные резервы роста производительности труда находятся непосредственно на предприятиях и его подразделениях. Они наиболее многочисленны и при использовании самые эффективные. К их числу относят: совершенствование техники и технологии производства, повышение культурно-технического уровня и квалификации кадров, совершенствование организации труда, производства и управления.

Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то использование резервов – это непосредственно процесс реализации действия тех или иных факторов. Степень использования резервов определяет уровень производительности труда на данном предприятии.

В условиях современного производства основными факторами роста производительности труда являются:

- факторы, лежащие на стороне работника: уровень его интеллектуального развития, физическое здоровье, система ценностных ориентации, трудовая активность, ответственность, дисциплинированность и т. д.;

- факторы, связанные с материально-технической базой производства: уровень развития техники, технологии, скорость обновления организационно-технических и технологических принципов в производстве на основе использования достижений НТР и т. д.;

- организационные факторы: развитие кооперации, специализации, комбинирования производства, совершенствование организации труда и производства;

- факторы оптимальной стыковки производства продукции и ее реализации (маркетинговые исследования, службы разработки и реализации маркетинговой стратегии) и т. д.

Проблема повышения производительности труда для российской экономики сегодня очень актуальна. Главной причиной низкого уровня производительности труда в промышленности, несомненно, является изношенность основных производственных фондов, использование устаревших техники и технологий. Происходит обесценение рабочей силы, что плохо сказывается на уровне производительности труда. Дешевый труд еще никогда не был производительным, да и говорить о рациональном его использовании не приходится. Дешевизна рабочей силы, препятствуя обновлению средств производства, также сдерживает рост производительности труда.

России нужны общегосударственные целевые программы, которые способствовали бы развитию производительных сил страны при различных формах собственности. Кроме того, предприятиям нужны собственные программы и планы, направленные на повышение производительности труда с учетом конкретных условий хозяйствования и финансовых возможностей.

Поделись статьей!

Читай еще похожие статьи:

Источник: bmanager.ru

Блог

Предметом исследования выступают некоторые теоретические аспекты толкования понятия производительности труда и общий социально-экономический контекст понятий эффективности производства и производительности труда. Целью работы является формирование методологического подхода к пониманию сущности производительности труда и ее значимости для социально-экономического развития.

Актуальность исследования обусловлена ролью производительности труда как меры эффективности не только труда, но и производства в целом, особенно, при необходимости производственного прогресса в условиях обострения экономического противостояния. Предполагаемая научная новизна состоит, например, в учете трансформации живого труда в овеществленный; в оценке результатов коммерческого продвижения товаров как важного критерия производительности труда в их производстве и др.

Методами исследования стали: анализ, систематизация, синтез, обобщение, индукция, дедукция, моделирование. При этом разработана модель влияния производительности живого труда на динамику эффективности производства в целом. В ходе исследования получен следующий результат: разработан теоретико-методологический подход к пониманию сущности, социального экономического значения и критериев категории «производительность труда». Сделан вывод о возрастании роли государственного регулирования производительности труда в условиях внешнего внерыночного давления на экономику страны.

ВВЕДЕНИЕ

Под производительностью хозяйственной деятельности в широком смысле слова за рубежом чаще понимается отношение количества произведенных товаров к затратам на их изготовление. Такое понимание в отечественной традиции в большей мере присуще толкованию понятия эффективности производства товаров.

В ранней, постсоветской России, например, высказывалось мнение, что производительность в «широкой общественной концепции» это «умственная склонность человека к постоянному поиску возможности усовершенствования того, что существует». Но производительность это не вопрос вкусов, черт характера, образа мышления отдельных личностей – такое понимание переводит рассматриваемый термин из разряда экономических в разряд психологических терминов.

Иногда можно встретить использование термина «результативность», когда, на самом деле, речь идет о производительности (эффективности). Понятие «эффективность» в таком случае полностью отождествляется с понятием «результативность», что представляется неправомерным. Дело в том, что результативность – это степень достижения поставленной цели, выражаемая в процентах или в коэффициентах. Эффективность или «производительность» – это величина достигнутого производственного результата, воспринимаемая с учетом меры затрат соответствующих ресурсов, т. е. соотношение величины достигнутого результата и объема понесенных при этом затрат.

Трудно согласиться и с некоторыми авторами, утверждающими, что под понятием экономического эффекта «обычно подразумевается увеличение объема производства или сокращение себестоимости продукции после проведения целенаправленных мероприятий». Любой результат после проведения специальных мероприятий по его достижению может рассматриваться как эффект этих мер, например, по расширению рынка сбыта, замене комплектующих и т. д. Таким образом понятие экономический эффект не воспринимается только как увеличение производства или только как уменьшение связанных с ним затрат. Это искусственная натяжка. Когда мы говорим об эффекте, речь идет о достигнутом результате, а не о его экономичности или уровне затрат.

Те же авторы полагают, что «эффективность» – это отношение эффекта к затратам, т. е. отношение увеличения объема производства или сокращения себестоимости к величине затрат. Но в рыночной экономике экономический результат выражается не в количестве произведенной продукции, а в объеме ее продаж, поэтому вышеприведенное определение эффективности не соответствует современным экономическим реалиям.

КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКО ЭФФЕКТИВНОСТИ» ПАРЕТО

В учебно-научной литературе толкование эффективности нередко увязывается с именем итальянского инженера, социолога и экономиста Вильфредо Парето (1848–1923). Вкратце оно сводится к следующей формулировке: «Ресурсы распределены эффективно, если никто не может улучшить своего положения, без того, чтобы для кого-то оно не ухудшилось».

Итак, это «история» именно о распределении ресурсов производства, а не об использовании факторов производства. В 90-е годы, на этапе перехода от плана к рынку Паретовское определение эффективности также стали иногда использовать в качестве «технологического правила», при соблюдении которого улучшение благосостояния одного человека (фирмы) означало ухудшение благосостояния другого человека (фирмы). То есть для того, чтобы считать экономику эффективной достаточно, чтобы попросту ухудшалось материальное положение одних членов рыночно организованного общества (бедных, например) и улучшалось положение других (богатых). Таким образом, даже падающая экономика (если она при этом монополизируется) может соответствовать Паретовскому критерию эффективности: монополистам делается лучше, остальным производителям – хуже, значит «критерий эффективности» экономики соблюден.

Абсурдность такой оценки, в частности, с точки зрения социального развития, очевидна, однако она полностью соответствует критерию экономической эффективности по Парето.

Проблема «общеэкономической эффективности» Парето заключается в неприемлемо низкой степени ее практичности, поскольку предполагает некий абстрактный рынок совершенной конкуренции, при котором экономика автоматически должна достигать эффективности. При этом не учитываются, игнорируются конкретный уровень эффективности и его динамика. С учетом этих и других обстоятельств концепция «общеэкономической эффективности» Парето мало применима в социальной рыночной экономике.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Говоря об эффективности, в первую очередь, следует иметь в виду характер и качество использования ресурсов, а не только и не столько способ их распределения. Поскольку материальные потребности общества практически безграничны, а ресурсы ограничены, то наибольшее их удовлетворение может обеспечиваться лишь за счет наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов.

Эффективность производства и обращения товаров целесообразно определять как соотношение полезного результата и многофакторных производственных затрат. При этом под полезным результатом понимается свершившийся акт рыночного обмена (в этом и состоит, в основном, результат в сфере обращения). Это происходит тогда, когда тот или иной продукт или услуга, работа производятся не для каких либо личных, благотворительных или иных целей производителя, а именно для реализации на рынке, и тогда, когда она действительно имела место. Когда произведенное изделие, оказанная услуга, или выполненная работа нашли на рынке своего потребителя, значит, тем самым, они были одобрены обществом, оказались ему полезными.

Рост производственной эффективности, которую иногда называют многофакторной производительностью (имея в виду, что на нее оказывают воздействие практически все факторы производства и обращения) в долговременном периоде означает лучшее использование трудовых, финансовых, материальных, энергетических, технологических и других ресурсов, устойчивое и восходящее развитие экономики. Однако в краткосрочном периоде или в микроэкономическом плане увеличение этого показателя не обязательно свидетельствует о повышении уровня и качества жизни, то есть социальной составляющей экономического развития. При снижении же данного показателя неизбежно наступает не только экономический, но и социальный спад.

Необходимо подчеркнуть глобальную значимость этого показателя: страны с не с самыми большими материальными и энергетическими ресурсами, но с высоким уровнем производственной эффективности при прочих равных условиях, лидируют не только в экономической, но и социально-культурной и геополитической сферах.

Для того чтобы определить уровень эффективности производства товаров используется ряд индикаторов состояния использования соответствующих факторов производства: труда, производственных фондов, материальных затрат, различных видов энергии, природных условий и др. Например, такой показатель, как фондоотдача (капиталоотдача) оценивает уровень использования производственных фондов (соотношения результатов производства с их стоимостью, включая средства труда, используемые в производстве не менее года). Показателем использования основных фондов является также и фондоемкость (капиталоемкость), характеризующая уровень соотношения средней стоимости основных производственных фондов с объемом реализованной продукции. Что касается эффективности использования сырья и материалов, то соотношение их стоимости со стоимостью товаров продукции и услуг определяется уровнем материалоемкости. Чем ниже два последних показателя, тем эффективнее производство одного и того же объема тех же товаров.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ИЗМЕРЕНИЮ

Что касается понятия эффективности использования труда, точнее, производительности труда, то существуют разные подходы к пониманию и определению данной дефиниции. Достаточно обстоятельно эти вопросы обсуждаются и в специальной современной периодике – в статьях Н.М. Сладковой и О.А. Ильченко, С.В. Рачек и А.В. Сухановой и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Удивительно, но далеко не всегда это понятие связывают с чисто рыночным аспектом, т. е. с фактом купли-продажи произведенных изделий, работ, услуг. Авторы некоторых учебников до сих пор утверждают, что «Производительность труда измеряется объемом работы, проделанной в единицу времени». Иными словами, отсутствует какая-либо связь производительности с рынком, с производством и реализаций товаров, как результатом работы. И такой подход, далеко не полностью раскрывающий сущность и значимость именно современной категории «производительность труда», и сегодня сохраняется в научной литературе.

Да, иногда встречаются довольно смелые обобщения, как, например, такое: «приемлемым и наиболее часто цитируемым российскими экономистами определением «производительности труда» считается следующее: производительность труда – частный случай эффективности использования рабочей силы и средств производства, объединенных единым производственным процессом».

Или «Производительность труда характеризует отношение между затратами и результатами труда. При этом результат труда определяется объемом выпущенной продукции, … » и, что «В общем виде производительность труда определяется следующим образом: Уровень производительности труда

= Показатель количества произведенной продукции за определенный период / затраты труда».

Поскольку в этих и других предлагаемых разными авторами дефинициях отсутствует связь с рыночной доминантой современной российской экономики, а производительность труда является чем-то вроде показателя производственной мощности отдельного работника, мы выносим на суд специалистов, как нам кажется, научно более обоснованное и адекватное современности определение производительности труда:

Производительность труда – это показатель эффективности производственного использования труда, выражаемый отношением полезного результата непосредственного, живого труда к соответствующим его затратам в виде рабочего времени.

Следует отметить, что предлагаемый нами подход, предусматривающий оценку роста производительности труда на основании совершенных актов купли-продажи, уже широко используется в практике государственного регулирования. Так, российская статистика, определяя динамику производительности труда, рассчитывает уровень ее изменений как «частное от деления индексов физического объема ВВП и изменения совокупных затрат труда». А в действующем национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» в качестве показателя роста производительности труда предусмотрен учет соотношения добавленной стоимости и затрат труда. Напомним, что добавленная стоимость предприятия рассчитывается на основе данных о продажах произведенных им товаров.

Таким образом, к факторам производительности труда можно отнести не только действующие в сфере производства, но и связанные со сферой обращения. В частности, качество маркетинга, проводимого предприятием; сложившуюся конъюнктуру рынка данного товара; положение предприятия на рынке данного товара (монопольное, олигопольное, немонопольный или неолигопольный статус на рынке) и т. п. Это, конечно, представляется несколько неожиданным подходом к классификации факторов производительности труда, но этого требует логика их идентификации. Но собственно увеличение продаж, это, скорее, некий коммерческий критерий, следствие роста производительности труда.

Разумеется, такое понимание производительности труда (ее среднего уровня) может относиться к производствам, ориентированным непосредственно на рынок, т. е., к отдельным предприятиям, отраслям экономики, к экономике территориально-административных единиц и стран в целом. Для отдельных предприятий, отраслей и территорий существует понятие локальной, а для страны в целом – совокупной (народнохозяйственной, общественной) производительности труда.

Другое дело – индивидуальная производительность труда на отдельном конкретном рабочем месте на предприятиях, имеющих больше одного рабочего места, и где на каждом из них отсутствует ориентация трудового процесса непосредственно на рынок. Как правило, причиной этого является фактическое отсутствие и рынка изделий, работ или услуг, производимых на таком рабочем месте, и спроса на них. Соответственно, и результат труда (изделие, работа, услуга) не является товаром. Поэтому производительность труда на таком рабочем месте при данном исправном оборудовании и при данных организационно-технических условиях можно условно рассматривать как некую производственную мощность этого рабочего места и, соответственно, занимающего его работника.

Подводя некоторые общие итоги, следует отметить, что повышение уровня производительности труда, или, иначе говоря, сокращение затрат «живого труда» на единицу товаров является, при прочих равных условиях, важнейшим признаком и условием стабильного или ускоренного развития всей экономики.

Уровень производительности труда (которую следует рассматривать, как отношение полезного результата труда к конкретным, непосредственным его затратам на достижение этого результата) наилучшим образом характеризует эффективность использования занятых в экономике работников, качество трудовой занятости на данной территории.

Поскольку всякий овеществленный труд, прежде чем стать таковым, являлся живым трудом, то на макроэкономическом уровне, уже в достаточно широком (межотраслевом) масштабе производства средств и предметов труда, производительность труда косвенно отражает эффективность использования капитала, земли, производства товаров, макроэкономическую эффективность производства в целом. Следовательно, общехозяйственная, макроэкономическая (или применительно к той или иной административно-территориальной единице) производительность труда, может рассматриваться как своего рода интегральный показатель эффективности экономики (закупки какой-то части необходимых средств и предметов труда из-за пределов данной территории не меняет этого положения вещей).

Такая общеэкономическая производительность труда выступает как коэффициент всей народно-хозяйственной эффективности производства (и обращения). А поскольку динамика производительности труда напрямую характеризует степень прогрессивности и успешности государственного регулирования экономики, постоянный контроль за ней, отслеживание происходящих изменений является важной функцией государственного регулирования экономики и мерилом его качества.

При этом следует иметь в виду, что разнородность факторов производства (в их натуральном проявлении) обусловливает невозможность существования единого показателя его эффективности, несмотря на предпринимаемые попытки его разработать и предложить. Характерны ссылки авторов на некую интегральную производительность труда, которая «определяется делением стоимости валового выпуска на затраты труда и других факторов производства, выраженных в трудовых единицах».

Правда при этом не объясняется, как можно выразить материальные и финансовые затраты на предприятии в одних и тех же «трудовых единицах». Кроме того, в качестве результата нередко предлагается показатель «валовой выпуск», отражающий, как известно, общепроизводственные, а не только рыночные, торговые итоги деятельности предприятия.

Также единым показателем производительности иногда называют некую «глобальную производительность факторов». При этом «уточняется», что это некое соотношение, где «числителем служит полная стоимость валового выпуска, а в знаменателе затраты всех остальных факторов производства прибавляются к затратам живого труда». Но и в этом случае ничего не говорится о том как суммировать разнородные по сути затраты в знаменателе. Аналогично предлагается рассчитывать «тотальную производительность факторов», используя при этом, правда, в качестве результата вместо «валового выпуска» чистую продукцию (валовой выпуск без материальных затрат и износа основного капитала). Подобные не убедительные рекомендации только подтверждают мысль о том, что сквозного показателя, адекватно выражающего одновременно и эффективность труда, и эффективность земли, и эффективность капитала, нет.

Для обобщенной оценки эффективности производства попытаемся установить связь между частными показателями эффективности в следующем алгебраическом виде: Plab = Q/L, где:

P – производительность живого труда;

Q – полезный результат, например, объем реализованной продукции;

L – объем живого труда.

Далее с помощью формулы PС = Q/C , где PС – фондоотдача;

C – основные средства производства (капитал) определим эффективность капитала, в частности, фондоотдачу.

Затем обратимся к показателю технической оснащенности труда, фондовооруженности и обозначим ее через Cr = C/L.

Зависимость между приведенными выражениями запишем следующим образом: Q/L=Q/C x C/L, где прямая связь между производительностью труда и эффективностью использования основных производственных фондов становится очевидной. Следовательно, повышение фондоотдачи непосредственно отражается и в повышении производительности труда, что и требовалось показать.

Однако в целях выработки действенной государственной экономической политики необходимо выявить, какой из частных показателей способен точнее отражать эффективность производства в целом, определить тот производственный фактор, от которого зависит повышение эффективности других факторов производства и, следовательно, общей эффективности.

ТРУД КАК БАЗОВЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА

Представляется, что главным, ключевым фактором производства является не капитал, не средства производства, не природные условия (земля), не предприимчивость, а труд. Поскольку и физический капитал является результатом приложения труда, под его постепенным воздействием и земля становится плодороднее и дает гораздо больше продукции, чем можно было получить от нее в ее первозданном виде.

Что касается предпринимательской способности – предприимчивости, причисляемой зачастую к факторам производства, то действительно, она имеет в некоторой степени самостоятельное значение, но в любом случае – это одна из характеристик, разновидностей человеческих способностей. Проявиться она может только в процессе целесообразной деятельности – труда, пусть предпринимательского, но труда.

Поэтому правомерно рассматривать труд, его производительность в качестве базового показателя эффективности производства в целом. Динамика производительности общественного труда, показывая изменение затрат не только живого труда, но и прошлого, отражает совокупность всех затрат рабочего времени, необходимых на производство данного количества данного товара. При этом под понятием «товар» понимается любой предмет торгового обмена, все, что обладает в глазах субъектов рынка меновой стоимостью – вещественный предмет, изделие, услуга или определенный вид работ.

Уменьшение затрат живого труда, т. е., повышение производительности труда на данном переделе предмета труда оборачивается сокращением затрат прошлого труда на следующем его переделе в производстве конкретного товара. Таким образом, повышение совокупной (макроэкономической) производительности труда отражает сокращение затрат живого и уменьшение овеществленного труда на единицу продукции в экономике в целом в ходе ряда производственных циклов. Следовательно, динамика совокупной производительности труда является агрегированным показателем динамики эффективности всего товарного производства.

Тезис о том, что эффективность производства товаров выражается, в конечном счете, в производительности труда не нов для российских экономистов-теоретиков. Еще в советские времена В.В. Новожилов справедливо отмечал: «Поскольку затраты реально представляют только труд, народнохозяйственная эффективность вариантов есть не что иное, как эффективность общественного труда».

Означает ли это прямую или косвенную зависимость всех разновидностей производственной эффективности и их динамику от роста производительность труда?

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть данное утверждение рассмотрим некое производство конечного продукта, состоящего из следующих производственных переделов – начального, промежуточных и завершающего передела.

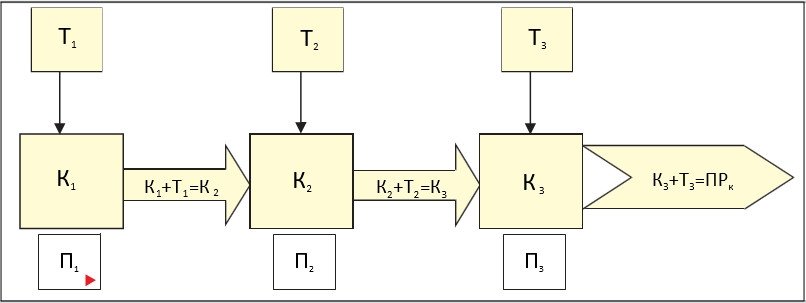

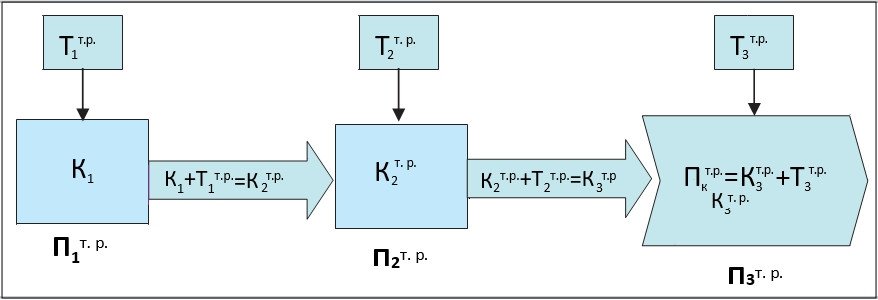

Для упрощения будем считать, что для производства продукции используются только два фактора производства — труд и капитал (рис. 1), где

К – капитал (овеществленный, прошлый труд);

Т – живой, непосредственный труд (трудовые услуги наемного работника);

П – продукция, причем на начальном переделе – П1, на промежуточных переделах – П2 и на завершающем переделе производственного процесса – Пз.

Рассмотрим использование (потребление) указанных факторов (ресурсов) на трех стадиях переделов. На первой стадии к некоему количеству овеществленного труда, представленному в виде соответствующих предметов труда и частично отдавших свою стоимость средств труда (К1), добавляется в ходе обработки определенное количество живого, непосредственного труда (Т1). В результате образуется некий продукт (как правило, промежуточный), который как уже увеличенное количество овеществленного труда (К2) поступает во вторую стадию переделов (П2).

На промежуточные технологические переделы (П2) вновь поступает живой труд (Т2) и, соединяясь с уже имеющимся здесь прошлым трудом, в виде очередного овеществленного труда (К3) поступает в конечный промышленный передел (П3). Здесь к этому прошлому труду вновь добавляется определенное количество живого труда (Т3), в результате чего образуется конечный продукт (ПРк.), выбывающий из производства в сферу обращения.

Заметим, что независимой величиной (своего рода, аргументом) в процессе соединения затрат факторов производства на каждом переделе выступает количество живого труда, величина же овеществленного труда полностью определяется затратами живого труда на предыдущих переделах. Представим теперь, что соответствующее производство осуществляется на технически более развитой основе (допустим, на других, технически более продвинутых предприятиях) и поэтому, с иной, более высокой производительностью труда. В этом случае для производства того же объема товарной продукции на каждом переделе затрачивается меньшее количество живого труда (рис. 2).

Снизить затраты овеществленного труда на единицу продукции (т. е. ее фондоёмкость, К/П) на данном переделе, при прочих равных условиях, возможно, если предварительно снизить затраты живого труда на производство соответствующего конкретного оборудования (его трудоёмкость).

Да, фондоёмкость может быть снижена за счет роста производственной мощности оборудования (например, конструкторской модернизации). Однако, и конструкторский, и научно-технический прогресс во всех его проявлениях являются результатом живого труда ученых и конструкторов. Следовательно, снижение трудоёмкости орудий труда является важнейшим фактором снижения фондоемкости продукции, а рост производительности живого труда – условием повышения эффективности производства.

Что касается другого важнейшего фактора производства – земли, природных условий, будем исходить из того, что та часть земли, которая становится объектом трудового воздействия и приобретает в процессе производства характерные для всякого результата живого труда свойства, которые могут рассматриваться в качестве капитала (например, плодородие почвы, почвенный слой, насыщенность удобрениями, ровность поверхности и т. п.), эффективность ее использования все более зависит от производительности приложенного к ней труда.

В конечном счете, производительность и экономия живого труда направляет и характеризует производительность производства вообще. Чем выше производительность труда в обществе, тем ценнее, дороже все производственные ресурсы, но, прежде всего труд.

Однако производительность труда – это не только повышение эффективности производства и экономики в целом. Это и основной источник увеличения доходов населения. Рост производительности, экономия живого труда позволяет не только производить больше товаров и услуг, но и увеличивать зарплаты работникам и налоговые отчисления в бюджеты.

ВЫВОДЫ

Таким образом, завершая данную статью, можно сделать, в частности, следующие выводы.

1. Производительность труда является наиболее обобщающим и поэтому наиболее адекватным, хотя и косвенным показателем эффективности производства в целом.

Поэтому государственным регуляторам экономики необходимо более плотно отслеживать ее динамику как на макроуровне – на уровне экономики страны в целом и отдельных ее территориально-административных образований, так и на микро уровне – в отдельных отраслях и на отдельных системообразующих предприятиях. Следует регулярно публиковать соответствующие, достаточно подробные, данные не только по нашей стране, но, по возможности, и по ряду других экономически развитых стран и передовым предприятиям мира.

2.Работа по маркетингу товаров является важной предпосылкой – одним из факторов динамики производительности труда на предприятии.

Поэтому управляющим предприятиями, в рамках их маркетинговой работы, необходимо принципиально усовершенствовать работу с потребителями, клиентами, представляя им все обстоятельства покупок произведенных товаров и пользования ими; активнее применять технологии т. н. «бережливого производства», TQM и др. Ввести в практику регулярную публикацию наиболее успешными предприятиями – резидентами России – сообщений о состоянии этой работы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- А. Зайцев. Межстрановые различия в производительности труда: роль капитала, уровня технологий и природной ренты / «Вопросы экономики», 2016;(9).

- А. Л. Бородулин. Взаимосвязь потока талантливых сотрудников и программ повышения производительности труда. «Социально-трудовые исследования», 2019;(4).

- Д. Н. Платыгин, Н. М. Сладкова. Методологические подходы к описанию лучших практик по повышению производительности труда. «Социально-трудовые исследования», 2019;(1).

- Е. В. Бессонова. Анализ динамики совокупной производительности факторов на российских предприятиях (2009–2015 гг.) / «Вопросы экономики», 2018;(7).

- И. Б. Омельченко. Влияние нормирования труда на рост его производительности. «Социально-трудовые исследования», 2019;(1).

- Казаков С.В. Государственная научно-техническая политика и пути развития/ «Горизонты экономики», 2016;(5).

- Н. М. Сладкова, О. А. Ильченко. Производительность труда: подход к разработке типовых опережающих показателей результат-ориентированной системы тру*да. «Социально-трудовые исследования», 2019;(3).

- Н. М. Сладкова, О. А. Ильченко, РОСТ: эффективный инструментарий оценки барьеров и определения драйверов производи-тельности труда. «Социально-трудовые исследования», 2020;(1).

- С. В. Рачек, А. В. Суханова. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии на основе эталонного нормирования труда. «Социально-трудовые исследования», 2019;(2).

- Экономика труда и социально-трудовые отношения. Под редакцией Г. Г. Меликьяна и Р. П. Колосовой, М., издательства МГУ и ЧеРо, 1996.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Александр Иванович Щербаков – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Москва, Россия

Материалы данной статьи не могут быть использованы, полностью или частично, без разрешения редакции журнала «Социально-трудовые исследования». При цитировании ссылка на ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России обязательна.

Другие записи

- Прекаризация занятости и ее особенности в поколенных группах работников в оценках профсоюзных экс. // В.Н. Бобков, Е.В. Одинцова, В.И. Рязанцев // Цель работы – уточнение теоретико-методологических и.

- Оценка HR-компетенций специалистов кадровых служб государственных органов // Н.М. Сладкова, О.А. Воскресенская // Цель исследования – апробация предварительной модели HR-комп.

- Семейная политика Cкандинавских стран: Реакция на демографические вызовы // К.А. Субхангулова // Цель – раскрытие и объяснение специфики развития демографических процессов в.

- Влияние детских пособий и компенсационных выплат на снижение уровня бедности в регионах РФ // А.А. Разумов, О.В. Селиванова // Цель исследования – оценка влияния мер социальной поддержки семе.

- Формирование современной модели охраны труда с применением метода «Черный ящик» // Н.А. Самарская // Цель исследования – формирование модели охраны труда в процессе ее трансформаци.

- Цифровизация меняет рынок труда в целом и, конечно, меняет сферу охраны труда в частности // Генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин дал интервью журналу Всероссийской недели охраны.

- Лояльность персонала современной организации: Опыт применения Employee Net Promoter System (ENPS) // В.С. Харченко // Цель данной работы – представление и анализ обобщенных результатов регулярного м.

- Роль годичного перерыва (GAP YEAR) между школой и последующим образованием в дальнейшем выборе пр. // А.Г. Тулегенова, А.Ф. Мамедлаева // Цель работы – детальное изучение данного феномена и его влиян.

- Кадровый потенциал системы здравоохранения РФ: Вопросы формирования и тенденции развития // А.Л. Сафонов, А.В. Рагозин, С.А. Глазунова // . Цель работы – определение основных тенденций в об.

Источник: vcot.info

Основные показатели и формула для расчета производительности труда

Прежде чем приступить к определению производительности, следует дать определение тому, что такое живой труд.

Живой труд — это такой труд, который затрачивает энергию, которая измеряется в калориях. Разделение живого труда осуществляется на две категории: это физический труд и умственный труд.

Однако вещественный труд, то есть труд произведённый в какой-либо вещи, товаре или услуге, есть уже совсем другое дело, т.к. подобный тип труда является трудом уже осуществлённым когда-то ранее.

Каждый трудящийся человек работает для того, чтобы производить те или иные блага для себя или окружающих людей: к таковым могут относится материальные продукты, или какие-то виды услуг – суть остаётся прежней.

Основную роль в оценке качества этого труда играет так называемая “производительность”, поэтому в первую очередь следует определиться и понять: для чего необходимо пытаться постоянно повышать производительность вашего труда?

ПТ является одним из основных критериев, по которым оценивают эффективность трудовой деятельности работников предприятия.

Эффективность предприятия помогают повысить и методы нормирования труда. Подробнее о них в этой статье.

Чем выше показатели ПТ, и соответственно, чем выше производство единицы произведённого товара на единицу времени, тем лучше показатели на предприятии, и, соответственно, меньше уходит расходов на единицу результата, а выручка растет.

К примеру, расходы на электричество в здании, аренду помещения для производства и другие сопутствующие издержки. И само собой повышение коэффициента производительности труда должно снизить показатели расходов на какой-то процент.

Рабочие, как и руководство, заинтересованы в повышении производительности труда, так как с уменьшением ежемесячных расходов на трудовой процесс может вырасти зарплата сотрудников.

Измеряя уровень выполненной трудовой деятельности работников используют показатель производительности труда (ПТ).

Сама по себе ПТ – это показатель, отражающий общую результативность какой-либо трудовой активности, выводящий данные по результативности производства деятельности по производству каких-либо продуктов в течение конкретного промежутка времени, после расчёта которого мы получаем полную картину плодотворности работников за данный временной промежуток (это может быть полный год, месяц, сутки, одна смена, часы, минуты и т.п.).

Также следует принять во внимание такой термин как “выработка”. Данным определением называют кол-во труда, которое произвёл один рабочий. При помощи данного показателя измеряются самые разнообразные виды трудовой деятельности: это может быть и производство материальных благ, и предоставление услуг, и реализация благ.

Формула ПТ заключается в следующем: объем произведённой трудовой деятельности за некий временной промежуток нужно разделить на количество работников.

Как определить производительность труда:

П=О/Ч

П здесь означает производительность труда, О – это объем работы за какой-то конкретный временной промежуток, и Ч – это число работников соответственно.

Также зачастую применяется не только показатель производительности труда, но обыкновенный показатель производительности. При выводе данного показателя рассчитывается, кроме трудовых затрат, и другие типы ресурсов: оборотный капитал, основной капитал, земля.