Кто заработал на войне в Афганистане?

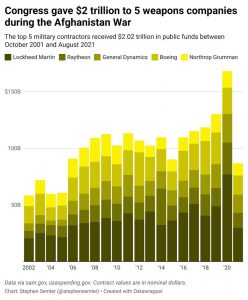

Американский независимый аналитический центр Security Policy Reform Institute (SPRI) опубликовал список главных бенефициаров войны в Афганистане, которые откусили самый больший кусок от двух с лишним триллионов долларов, брошенных Америкой в топку афганской войны.

Это пятёрка военных корпораций Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman.

Всего, по данным Watson Institute Университета Брауна (Провиденс, США), с 2001 по 2021 год США потратили на войну в Афганистане $2,313 трлн. Эксперты SPRI считают эти цифры, взятые с правительственных сайтов, заниженными. Скачок расходов в 2020 году связан с ускоренными выплатами Пентагона пятерке военных корпораций по заключенным с ними контрактам в связи с рисками COVID-19. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выразила скептицизм по поводу этого шага Пентагона, предположив, что выплаты суммой в 3 миллиарда долларов будут потрачены гигантами американского ВПК на «обратный выкуп акций, на выплату повышенных дивидендов и зарплату руководству».

Выгодна ли США война в Украине?

Для такого скепсиса есть серьезные основания: в 2015-2019 годах зарплата генеральных директоров пяти лидеров американского ВПК превысила полмиллиарда долларов.

Авторы доклада SPRI цитируют Джулиана Ассанжа, который ещё в 2011 году сказал, что цель афганской войны США «состоит в том, чтобы использовать Афганистан, чтобы вымыть деньги из налоговых баз США и Европы и вернуть их в руки транснациональной элиты спецслужб. Цель – бесконечная война, а не успешная война» (The goal is an endless war, not a successful war).

Из публикации в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung следует, что восстановление Афганистана никогда не была реальной целью США. «Триллионы долларов из кармана американских налогоплательщиков были потрачены на войну, и лишь незначительная часть денег пошла на восстановление страны. При этом из-за расточительства и нецелевого использования средств добиться успеха в Афганистане Вашингтону так и не удалось», – пишет Neue Zürcher Zeitung.

По данным Управления специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR) при Конгрессе США, лишь $133 млрд (менее 7 процентов от потраченных на войну в Афганистане двух триллионов) были заявлены американцами как расходы на восстановление страны. Причем львиная доля этих средств была потрачена «на безопасность». Почти $90 млрд были выделены на обучение афганских солдат, борьбу с наркоторговлей и «поддержание мира» (контрпартизанские операции). Около $37 млрд было направлено на инфраструктурные проекты, социальные программы и систему здравоохранения. Часть этих денег также пошла на «борьбу с наркоторговлей», которая, впрочем, ничуть не уменьшилась.

Кто зарабатывает на войне? #shorts

Афганистан по-прежнему является крупнейшим в мире производителем опиума. Бизнес вокруг макового сока, из которого изготавливается героин, считается второй по важности отраслью экономики Афганистана после военной сферы, пишет Neue Zürcher Zeitung. Просто если ранее запрещённая в России группировка «Талибан»* до захвата власти контролировала свыше 60% производства опиума, то теперь, когда он руководит всей страной, он контролирует все 100% производства опийного мака и 85% мирового производства опиума.

Потерпели крах и другие затратные проекты США. $2 млрд было вложено в строительство дорог, которые афганцы не могли сами поддерживать в годном состоянии из-за нехватки средств и технических возможностей. $660 млн было потрачено на закупку и поставку бронемашин для афганской армии, однако афганские военные оказались плохо обучены техническому обслуживанию и ремонту сложной военной техники.

Астрономические доходы от войны в Афганистане – лишь малая часть того, что заработали американские военные корпорации за 20 лет. По оценке американского Университета Брауна, все военные операции после терактов 11 сентября, включая войну в Ираке и антитеррористические миссии в других странах, обошлись американским налогоплательщикам в $6,4 трлн, которые пополнили бюджеты пятерки военных монстров во главе с Lockheed Martin.

Неслыханное обогащение лидеров американского ВПК не пошло на пользу вооруженным силам США. Огромные средства были потрачены на разработку и создание якобы перспективных образцов вооружений и военной техники, которые на поверку оказались непригодными к участию в боевых действиях высокой интенсивности.

Так, одним из самых провальных проектов Пентагона стало, как мы писали, строительство гигантских эсминцев «Замволт». Идея строительства судов этого класса появилась после событий 11 сентября 2001 года. Эти корабли предназначались для поражения баз и учебных лагерей боевиков, а также для поддержки десанта морской пехоты. Их главное оружие – 80 ракет «Томагавк».

Поначалу американцы планировали построить 32 корабля этого класса. Потом 24. Потом 7. Наконец, остановились на трёх. И не только по причине их дороговизны (стоимость одного такого корабля практически равна стоимости авианосца) и ошибках в системах вооружений. К моменту спуска на воду первого «Замволта» стало ясно, что эти корабли утратили свою боевую нишу, так как миссия поддержки наземных операций потеряла былую актуальность.

В итоге три эсминца Zumwalt окончательно стали «белыми слонами» (white elephants; русский аналог – «чемодан без ручки»). Проектированием и постройкой «белых слонов» занималась «золотая команда» в составе Northrop Grumman, Raytheon Systems, General Dinamics, Lockheed Martin и Boeing.

А эскадру литторальных (прибрежных) кораблей, построенных корпорациями Lockheed Martin и General Dinamics в количестве свыше двух десятков, уже начали постепенно списывать. В их двигательных установках обнаружен неустранимый брак, из-за чего корабли один за другим теряют ход.

«Я не куплюсь на это!» – заявила член палаты представителей от штата Вирджиния демократ Элейн Лурия, которую возмутила идея списать в утиль недавно вошедшие в строй корабли во имя инвестиций во что-то непонятное. Конгресс смог лишь отодвинуть сроки списания новейших боевых кораблей. А самое удивительное – Lockheed и General Dynamics продолжают строить ненужные флоту прибрежные скорлупки и зарабатывать на каждой по $500 млн.

Безнаказанно растрачивать деньги американских налогоплательщиков позволяет себе не только пятерка топ-бенефициаров американского ВПК, но и корпорации рангом помельче. Так, после 16 лет исследований была закрыта программа создания «рельсотрона», электромагнитной пушки, выстреливающей снаряд со скоростью в шесть раз быстрее скорости звука.

Компании BAE Systems и General Atomics заработали на разработке этой суперпушки $500 млн., но с задачей не справились.

Не удаётся американским оборонным корпорациям, избалованным дармовыми для них деньгами, создать и гиперзвуковое оружие. Корпорация Lockheed провалила уже второе испытание гиперзвуковой ракеты, что вызывает насмешки в американских СМИ.

Рыба гниёт с головы, а голова американской милитаристской империи, военно-промышленный комплекс, всё больше напоминает осетрину второй свежести.

Обложка: REUTERS/Bob Strong

Источник: nstarikov.ru

Капитализм катастроф. Как зарабатывать на войнах и стихийных бедствиях? Книга в кратком изложении

Специально для https://vk.com/stepan_demura Как функционирует “капитализм катастроф”? Какое влияние он оказывает на жизнь людей в разных странах мира? Каким образом “капитализм катастроф” способствует коррупции? Частный бизнес охотно зарабатывает на борьбе с преступностью, вооруженных конфликтах и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Автор рубрики в газете Guardian, режиссер-документалист Энтони Левенстайн рассказывает о тех, кто зарабатывает деньги на бедствиях и катастрофах. Это и частные охранные фирмы в Афганистане, и коммерческие тюрьмы в США, и поставщики гуманитарной помощи на Гаити. Их действия являются проявлениями “экономики катастроф”, позволяющей обогащаться избранным.

Политики разных стран (и в особенности США) купились на лживые доводы о том, что коммерческие организации способны намного лучше, чем государственные, находить оптимальные решения любых проблем, устранять последствия природных катастроф, вести войну и охранять заключенных. На самом деле, считает Левенстайн, частный бизнес решает такие задачи плохо. Автор не настаивает на полной объективности, но приводит обоснованные аргументы и задает вопросы, интересные читателям с любой политической ориентацией. Неизменно придерживаясь нейтральных взглядов, рекомендую книгу Левенстайна инвесторам и государственным деятелям, которые интересуются независимым мнением об экономике преступности и стихийных бедствий.

Хищнический капитализм. За последние несколько десятилетий в мире сформировалась “экономика катастроф”, главная черта которой – усиливающаяся концентрация богатства в руках небольшой группы людей, наживающихся за счет бедных и обездоленных.

Одному проценту самых богатых людей мира принадлежит более половины мировых ресурсов, в то время как 14% американцев с трудом зарабатывают на хлеб. Расширение сферы деятельности частных компаний превратилось в общую цель для государственного и частного секторов экономики.

Сторонники такого расширения считают, что частный сектор способен управлять дорогами, школами и тюрьмами лучше, чем государство. СМИ, принадлежащие крупным корпорациям, не торопятся критиковать такую точку зрения. Всего шесть международных медиагигантов, таких как News Corporation, Comcast и Viacom, поставляют новости 90% американцев. Большинство журналистов предпочитают комфортно работать внутри системы, а не бросать ей вызов.

Основные идеи книги

“Капитализм катастроф” – это извлечение прибыли из вооруженных конфликтов и природных катаклизмов и радикальное расширение сферы деятельности частных компаний. Расширение полномочий частных компаний затрагивает интересы как частного, так и государственного секторов экономики США. Современный “капитализм катастроф” возник после вторжения США в Афганистан в 2001 году.

Частные компании выставляют себя в качестве альтернативы неповоротливой бюрократической машине, которая не в состоянии чутко реагировать на ситуацию. Значительную часть из 4 миллиардов долларов, потраченных США на войну с террором, получили частные компании, действовавшие в Ираке и Афганистане.

Землетрясение, разрушившее Гаити в 2010 году, стало настоящим подарком для “капитализма катастроф”. На ликвидацию его последствий потрачено около 13,5 миллиарда долларов, однако условия жизни в стране остаются ужасающими. В Пакистане безопасность иностранцев обеспечивают 300 000 частных охранников.

Частные пенитенциарные учреждения США демонстрируют неэффективность “капитализма катастроф”. GEO Group и Corrections Corporation of America (CCA) – примеры компаний, которым выгодны рост количества заключенных в тюрьмах и ужесточение приговоров преступникам. Индустрия под названием “Крепость Америка” кормится страхом.

В 2007 году канадская журналистка Наоми Кляйн предложила термин “капитализм катастроф” с его помощью она описывала политику радикального расширения сферы деятельности частных компаний, отмены государственного регулирования экономики и сворачивания программ социальной защиты. Эти тенденции обычно усиливаются после какого-нибудь катастрофического события. Так, президент США Джордж Буш значительно расширил полномочия частных компаний после терактов 11 сентября 2001 года.

“Эта книга – шок, провокация, разоблачение мира, существующего вдали от чужих глаз. Альтернатива этому скрытому миру, я уверен, существует”.

Благодаря таким полномочиям частные компании получают колоссальные доходы. Расходы США на войну с террором составили около 4 триллионов долларов, немалая часть из которых осела в карманах частных фирм, действующих в Ираке и Афганистане. Минобороны США сотрудничает в Афганистане приблизительно с 40 000 субподрядчиков, а ООН нанимает бесчисленные частные военные компании (ЧВК) наподобие DynCorp и G4S. Возникновение в 2014 году Исламского государства означало не только новое кровопролитие и продолжение войны с терроризмом, но и новую кормушку для компаний, наживающихся на катастрофах.

“Отход от демократических принципов уже практически не вызывает протеста у политического и медийного истеблишмента”.

Шаг в сторону приватизации

Современный “капитализм катастроф” возник после вторжения США в Афганистан в 2001 году. ЧВК обеспечивали защиту журналистам, сотрудникам гуманитарных миссий и ООН. Контрактники в этих компаниях иногда зарабатывают по тысяче долларов в день – намного больше, чем они получали бы в армиях США, Великобритании, Австралии или ЮАР. В самом начале американской оккупации Афганистана солдаты из частных компаний использовали любое доступное им оружие и действовали практически бесконтрольно. В итоге афганские власти приняли решение о запрете деятельности иностранных военных компаний и замене их фирмами под управлением афганцев.

Незадолго до террористической атаки 11 сентября министр обороны США Дональд Рамсфелд начал борьбу с расточительностью в государственном секторе. Пентагон, по его словам, выбрасывает на ветер по 3 миллиарда долларов в год, и, чтобы сэкономить эти средства, он рекомендовал передать логистику и вывоз мусора частным фирмам, имеющим необходимый опыт. Если эти компании, вопрошал Рамсфелд, научились прибыльно управлять складскими центрами, то почему бы не передать им часть работы Ведущие американские политики Хиллари Клинтон и Джон Керри поддержали предложение Рамсфелда. Такой шаг в сторону приватизации изменил способы, которыми США ведет войны.

“Продажа ценных активов и аутсорсинг важнейших государственных услуг стали возможны потому, что общество почти этому не сопротивляется ”.

DynCorp

В качестве примера можно взять частную американскую военную и охранную компанию DynCorp, имевшую особенно тесные связи с федеральными властями США. Изначально компания вела деятельность на Гаити, в Сомали и Косово, а после 11 сентября спрос на ее услуги резко вырос. DynCorp получила от государства 1 миллиард долларов на поддержку служб безопасности в Афганистане – несмотря на то, что ее регулярно обвиняли в завышении расценок и сомнительных методах ведения бизнеса. Эту компанию никак не назовешь диверсифицированной источником 96% ее трехмиллиардных годовых доходов было правительство США.

“Занимаясь исследованием для этой книги, мне пришлось наблюдать пытающихся бороться с чудовищными обстоятельствами людей – невидимых, нелюдей, нежеланных, разорившихся, бедных. Расходных ресурсов”.

Использование наемников – это лишь одно колесико в механизме военной машины, управление которой перешло в частные руки. Администрация Джорджа Буша в его первый президентский срок наняла PR-компанию Hill+Knowlton, которая занялась освещением военных действий США в Кувейте. В течение второго президентского срока Буша сотрудники этой фирмы заняли государственные посты, помогая проталкивать концепцию войны с террором.

Рамсфелд настаивал, что частные компании действуют эффективнее и успешнее, чем государство. Но результаты “приватизации войны” с террором совсем не впечатляют. После многих лет присутствия армии США в Афганистане в стране по-прежнему процветает наркоторговля.

Местные жители возделывают плантации опиумного мака при полном попустительстве со стороны государства, власть находится в руках полевых командиров, регулярно происходят теракты с участием смертников, царит хаос. Победа над повстанцами – задача одинаково сложная как для частной, так и для государственной армии. Обе военные силы предпочитают избегать контактов с местными жителями, пребывая внутри “защищенного пузыря”.

“Именно такое безразличное и жестокое отношение, пропагандируемое медиакорпорациями, и позволяет компаниям притеснять бедняков в США и по всему миру”.

Фиктивный рост заканчивается крахом

“Искусственная” экономика Афганистана, полностью зависящая от иностранной помощи, обрушится, если из страны уйдут западные компании. В 2010 году Афганистан получил помощь на сумму около 15,7 миллиарда долларов. По оценке Международного валютного фонда, если войска западной коалиции будут выведены, дефицит афганской экономики составит 7,7 миллиарда долларов.

“Прибыль можно извлечь даже из конца света” (Йорген Рандерс. Пределы роста).

Афганистан – не единственная страна, где после 11 сентября воцарился “капитализм катастроф”. То же самое случилось с соседним Пакистаном, беспомощные гражданские власти которого практически утратили контроль над страной. В результате сложилось причудливое положение экономика Пакистана зависит от инвестиций со стороны иностранных компаний, таких как Motorola, BP и Chevron, однако иностранцы не могут работать в стране без обеспечения своей безопасности – эти услуги предоставляют около 300 000 частных охранников. Такая ситуация – золотая жила для частных охранных компаний наподобие G4S.

Золотая лихорадка началась

В январе 2010 года на Гаити произошло разрушительное землетрясение, лишившее крова миллионы гаитян. Столица страны Порт-о-Пренс не была восстановлена даже спустя два года. В городе остались руины домов, улицы были завалены мусором, из разрушенной канализации вытекали неочищенные стоки. Тем не менее среди этих страданий и разрухи “капитализм катастроф” почуял добычу.

В телеграмме посла США на Гаити прозвучала горькая ирония “Золотая лихорадка началась”. В течение первых месяцев после землетрясения американские фирмы поспешили заключить подряды на строительство домов и решение других задач по ликвидации последствий стихийного бедствия на миллионы долларов.

“Гаити стала легкой добычей «капитализма катастроф», потому что жителям этой страны каждый день приходится бороться за существование”.

Гаити, бывшая рабовладельческая колония, обрела свободу, но осталась нищей, бездарно управляемой страной, которую нещадно грабят и по сей день. О неразвитости системы здравоохранения Гаити свидетельствует тот факт, что лишь в 40% школ страны есть туалеты. В течение нескольких месяцев после землетрясения около 700 000 гаитян заболели холерой. Разумеется, власти Гаити с радостью принимали иностранные инвестиции, поступавшие в государственную казну, однако большинство этих инвестиций расходовалось неэффективно.

“Лично я собственными руками только что выстроил целую школу, потратив не больше денег, чем на обычный жилой дом, и даже быстрее управившись с работой. Думаю, у руля должны встать гаитяне” (Пьер Жюстинвиль, заместитель мэра Кап-Аитьена).

США выделили сотни миллионов долларов на строительство промышленного парка на севере страны. One World, компания – производитель одежды, платила работникам парка нищенские зарплаты. Дневная заработная плата на Гаити в среднем составляла 5 долларов, а работники промышленного парка в Караколе получали всего 4 доллара, причем подрядчики забирали половину этой суммы на питание и транспортные расходы. Такие низкие зарплаты были на руку международным фирмам, занимавшимся перепродажей одежды, произведенной на Гаити.

Мрачная правда

На ликвидацию последствий землетрясения 2010 года потрачено около 13,5 миллиарда долларов. Если разделить эту сумму на всех гаитян, то каждый мог бы получить по тысяче. Вместо этого значительная часть денег утекла в карманы иностранных подрядчиков. Разрушенная экономика и политическая система Гаити полностью зависят от иностранной помощи.

Застарелые проблемы страны превратили ее в приманку для компаний, наживающихся на катастрофах. Так, Гаити закупает за границей 75% риса, хотя дешевле и рациональнее было бы покупать рис у местных фермеров.

“Мы можем сделать такой выбор, в результате которого наши компании и правительства должны будут отвечать за то, что на жестокости и эксплуатации делаются деньги”.

Мрачная правда “капитализма катастроф” состоит в том, что раздувать масштабы случившихся бедствий выгодно. Например число погибших при землетрясении на Гаити в 2010 году, по официальной статистике, составило более 300 000 человек. Американский антрополог Тимоти Шварц проанализировал данные и пришел к выводу, что реальное число погибших не превышало 80 000. Завышение этой цифры позволило стране получать больше международной помощи. По заключению Шварца, такой же ложью оказалось и другое заявление – о том, что около 400 000 гаитянских детей используются в качестве рабов.

“К примеру, жители Гамбурга… проголосовали на референдуме 2013 года за то, чтобы городу был возвращен контроль над услугами отопления, электро- и газовыми сетями, которые были переданы частным операторам несколько десятилетий назад”.

Новая Гвинея

Папуа – Новая Гвинея являет собой еще один пример страны, страдающей от всеобщей нищеты и насилия. В 1975 году страна получила независимость от Австралии, однако ее социально-экономическое состояние оставалось ужасающим. В отдельный период 20% бюджета страны составляли доходы всего одной шахты. “Капитализм катастроф” может делать в Папуа – Новой Гвинее все что угодно. Позарившись на богатые залежи полезных ископаемых, в страну пришел горнодобывающий гигант Rio Tinto, на золотых и медных рудниках которого загрязнение окружающей среды и низкие зарплаты стали традицией. Горнодобывающие компании, объединяя силы с властями страны, начали жестоко подавлять волнения рабочих, а в ответ на одну из забастовок предложили “взять мерзавцев измором”.

Тюрьмы, приносящие прибыль

Подрядчиками по управлению исправительными учреждениями в США выступают две крупные компании – GEO Group и Corrections Corporation of America (CCA). Они оказывают пенитенциарные услуги стране с самым высоким в мире процентом заключенных. Этим сугубо частным организациям выгодно иметь бывших государственных чиновников в своих советах директоров. Уже не первое десятилетие американские политические деятели ужесточают и без того драконовские законы, стремительно умножающие население тюрем.

“С 1990-х годов количество частных тюрем [в США] умножилось в двадцать раз, а численность заключенных в них – в 31 раз”.

“Под натиском желтой прессы, приветствующей суровые приговоры преступникам, политики стали опасаться прослыть мягкотелыми в борьбе с преступностью”.

GEO Group и CCA тратят миллионы долларов на поддержку проводящихся политиками США кампаний. Их представители вошли в состав Американского законодательного совета – группы, созданной для продвижения интересов частного бизнеса при заключении сделок о приватизации. GEO Group и CCA открыто говорят своим инвесторам, что их прибыль серьезно пострадает, если в стране примут более мягкие законы о наркотиках, станут выносить менее суровые приговоры или реже сажать нелегальных иммигрантов. Одно из активно развивающихся направлений бизнеса частных пенитенциарных компаний – обслуживание федеральных центров предварительного заключения для иммигрантов, подлежащих депортации.

Крепость Америка

На фоне усиления коммерческой ориентации тюремных учреждений США сформировалась целая отрасль поставщиков и их объединений, которые единодушно и открыто озабочены укреплением системы под названием “Крепость Америка”. Организаторы состоявшейся в 2014 году конференции Американской ассоциации исправительных учреждений особо подчеркивали реальность угрозы новых террористических актов. На отраслевой выставке, прошедшей в рамках той же конференции, одна из компаний продавала по тысяче долларов “наборы для сбора вещественных доказательств по преступлениям против национальной безопасности”, а другая рекламировала электронные сигареты для заключенных. Поскольку в большинстве тюрем курение табака теперь запрещено, с помощью электронных сигарет заключенные имеют возможность получать свою дозу никотина – в итоге и частный сектор богатеет, и тюрьмам что-то перепадает. По словам одного директора тюрьмы из Кентукки, этот продукт ежемесячно приносит его заведению 7000 долларов дохода.

“Стремление работать над коллективными решениями, когда и частные и государственные усилия будут направлены на борьбу с неравенством, нищетой и болезнями, – это отнюдь не коммунистический возврат к прошлому, в ХХ век. Это условие для реалистического будущего”.

CCA заведует Стюартовским центром временного содержания нелегальных мигрантов, знакомство с которым позволяет понять, как функционирует вся система. Когда этот центр посетил автор книги, в нем содержалось 1766 иммигрантов, большинство из которых прибыли из Сальвадора, Гондураса, Мексики и Гватемалы. CCA платила заключенным, как рабам – по 2 доллара в день за работу парикмахером и по 4 доллара – за работу на кухне. Частные тюрьмы предоставляют заключенных в аренду крупным компаниям по сильно сниженным расценкам.

Узникам приходится платить втридорога за такие услуги, как телефонная связь, – например, 13 минут разговора по телефону стоит для них 15 долларов. Aramark и другие крупные корпорации захватили рынок услуг по организации питания заключенных. Тем не менее отовсюду слышны жалобы на качество пищи. Однажды, когда заключенные пожаловались на личинок мух в своей еде, представители Иммиграционной и таможенной полиции ответили, что это не личинки, а ростки сои, которые просто на них похожи.

Об авторе

Независимый журналист и режиссер-документалист Энтони Левенстайн – автор рубрики в газете Guardian и трех книг.

Добавиться в друзья можно вот тут

Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:

Источник: perfumero.livejournal.com

ORF: США зарабатывают на войнах больше всех в мире

В списке стран — экспортеров оружия США занимают первое место, сообщает ORF. Головные офисы крупнейших оружейных компаний находятся в Америке. На втором месте по списку идет Россия. За ней с большим отставанием следуют Китай, Германия и Франция.

И это в очередной раз подтверждает то, что торговля оружием остается очень выгодным бизнесом. Кто же в мире продает большего всего оружия? Или, если задать вопрос по-другому, кто получает прибыль, когда где-то идет война или кто-то выдает своих соседей за большую угрозу. Записывайте факты за Элизабет Голлакнер.

В списке стран — экспортеров оружия США занимают первое место. Из шести крупнейших производителей оружия пять находятся в США. На втором месте – Россия. Потом с большим отставанием следует Китай, недавно занявший третье место. За последние 5 лет китайский оружейный экспорт вырос на целых 143%.

Затем следуют Германия и Франция.

Куда же попадает проданное оружие? Военная держава Индия, наращивающий вооружение Китай, вечный враг Индии – Пакистан, соседка северо-корейской диктатуры, отважная Южная Корея и маленький, но богатый город-государство Сингапур – это главные импортеры оружия. В совокупности на пять этих стран приходится 30% общего оборота оружия в мире. Мало того, что Индия является главным закупщиком, она импортирует в 3 раза больше, чем Китай.

Государства используют оружие для снабжения армии, ведения войн, демонстрации силы и иногда — исподтишка — для грязных сделок, с удовольствием его перепродавая.

Европа в основном предпочитает продавать, а не покупать. За последние годы европейский оружейный импорт сократился на 36%. В мирное время люди в меньшей степени ощущают угрозу. При этом из-за финансового кризиса государственные средства сократились. Поэтому европейские производители оружия усиленно ищут другие рынки на Ближнем Востоке или в Азии.

Источник: russian.rt.com

Война как бизнес

Политики и чиновники верхнего эшелона власти США, стран НАТО и некоторых их союзников в истерике. Их состояние, в первую очередь — в Вашингтоне, можно охарактеризовать старой русской поговоркой: «И хочется, и колется, и мамка не велит». Сегодня «мамка» для них — это Москва. А хочется им ровно того же, чем занимались все годы после распада СССР, — единолично править миром.

Но сегодня делать это с прежней наглостью страшновато — может начаться война, которая камня на камне не оставит от их, как говорит наш президент, «хотелок», о чем Москва решительно предупредила. И западное сознание взорвалось. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что на недавних переговорах с США и НАТО Россия, по сути, выдвинула план демилитаризации евроатлантического пространства, состоящий из трех ключевых пунктов: нерасширение альянса на восток; возвращение его вооруженных сил на позиции 1997 г.; неразмещение у российских рубежей ударных вооружений.

Ни от одного из этих требований Москва отказываться не намерена. В свою очередь, альянс согласился обсуждать лишь третий пункт и категорически отверг первые два. И понятно, почему: они боятся.

Прежде всего того, что у России есть такие ракеты, которые дают бесспорное военное превосходство над всем Западом в целом и позволяют Москве говорить с Вашингтоном и Брюсселем не только на равных, но и с позиции силы.

Естественно, США кровно заинтересованы в том, чтобы включить такие ракеты в перечень подлежащего ликвидации и запрещенного к производству оружия, если подобные договоренности будут рассматриваться. Они надеются, что шанс дадут им переговоры с Москвой. Но там, явно предвидя такую постановку вопроса, предупредили участников переговоров, что вынесенный на обсуждение план — это не меню, из которого можно что-то выбрать, а что-то оставить незамеченным. Московский план должен быть принят без каких-либо исключений, иначе убивается на корню вся идея Кремля по гарантиям единого пространства безопасности от Вашингтона и Лондона через Брюссель, Париж, Берлин и до Урала. В общем, или-или.

Линия у Кремля четкая и однозначная. Запад мечется от плохого варианта развития событий к худшему. В Москве прекрасно понимают причины уверток США от прямых ответов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на днях, что США намереваются создать военные плацдармы вокруг России. По его словам, для реализации этих замыслов Вашингтон готов привлечь союзников.

Задача Штатов и их партнеров заключается в том, чтобы обеспечить доминирование в Европе и постоянно создавать раздражители вокруг границ РФ. В Москве здраво оценят ситуацию и будут принимать шаги в интересах безопасности страны. Ранее глава МИД сообщил, что Россия ждет письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности. Но Запад продолжает нагнетать обстановку, то есть, прямо говоря, тянет время.

Между тем на публику выходит представитель администрации США Джен Псаки и утверждает, что «вторжения» России на Украину произойдет в середине января-февраля. А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявляет: «Мы видели нечто подобное в 2014 году.

Теперь они снова готовят этот сценарий», — с видом эдакого несгибаемого правдоруба, будто не Вашингтон вкупе с ФРГ, Польшей и другими странами НАТО организовывал госпереворот в Киеве и «благословлял» гражданскую войну на востоке Украины. Более того, чиновник пообещал поделиться «подробностями» с прессой в течение 24 часов, но что-то его не видно и не слышно. Видимо, забыл, как у них часто водится, когда сказать нечего. И такой трюк всегда срабатывает, потому что за ним следует очередное «сенсационное» сообщение об «агрессивных намерениях» России.

Этот абсурд как и подобный ему, льющийся из западных СМИ круглосуточно, комментировать невозможно.

Очевидно, что США пытаются сместить акцент информационной повестки с вопроса обеспечения безопасности в Европе, за которую выступает Россия, на якобы имеющиеся агрессивные планы Москвы в отношении Украины.

Американцы вполне могут потребовать от Киева нападения для создания вооруженных провокаций в отношении ДНР и ЛНР, считает заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов.

Военные угрозы со стороны США подкрепляются обещаниями «страшных» антироссийских санкций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что военная помощь США Украине и проект пакета новых санкций США против РФ продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку киевских властей.

Она также указала на «все более антироссийскую позицию» Евросоюза и нежелание ЕС помочь в разрешении внутриукраинского кризиса. И как же тут обойтись без Виктории Нуланд, ныне замгоссекретаря США? (Это та самая дама, которая раздавала на киевском «майдане – 2014» печенье «восставшему» за евродостоинство украинскому народу».) Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай «российского вторжения» на территорию Украины, заявила она в интервью Financial Times. И отметила, что Вашингтон готов к продолжению диалога по безопасности. И этот ее спич можно назвать образцом не только американской и вообще западной дипломатии, но и шизофренической внешней политики Запада: здесь мы с вами хотим нормализации отношений, а здесь мы вам «немножечко» будем делать больно.

Так было всегда, но последние несколько месяцев на Западе с особой силой раскручивается фейковая тема о якобы подготовке России к нападению на Украину, нагнетается военный психоз, непрерывным потоком тиражируются требования к российскому руководству остановить «готовящуюся агрессию». Москву шантажируют и вынуждают к совершению именно такого шага, то есть реальной агрессии.

В свою очередь, российское руководство стремится уйти от конфронтации (как делал это Сталин накануне Великой Отечественной войны), несмотря на все попытки Запада принудить и Москву, и Киев к конфликту. Особо усердствуют американцы и подключившиеся к ним британцы, а в качестве англосаксонской моськи выступает т.н. элита Украины.

Но дело здесь отнюдь не в Украине. Главная цель ― Россия, которую надо сдерживать, и Китай. Именно они стали на пути глобализации процессов внедрения «инклюзивного капитализма», направленного на слом национальных суверенитетов стран и переформатирование мироустройства на новых условиях. Естественно, на условиях — исключительно англосаксов, а странам континентальной Европы, в том числе, подчеркнем, и Украине, отводится роль и значение инструментария. (Нечто вроде лопат разного типа: поломал и выбросил на свалку.)

И американцы ищут способы и механизмы сдерживания России и Китая. Война в Донбассе тоже из серии антироссийских провокаций. Планируя ее, американцы мало чем рисковали. Издержки от нее несет, главным образом, Украина, но, судя по украинским событиям, совершенно не исключалось, что донбасская война может перерасти в общеевропейскую.

Сегодня отчетливо проявилась тенденция к тому, чтобы создать очаг локальной войны, в которой столкнуться Европа и Россия, а США, оставаясь за океаном, дадут таким союзникам, как Германия, Франция и, возможно, Польша, ядерные «дубины», чтобы они быстрее отправили себя в гроб, пытаясь противостоять России. Это в Вашингтоне называют борьбой за евроатлантическое единство.

Но у американцев все пошло «не так», прежде всего, с внутриэкономическими делами. И именно в тот момент, когда в конце прошлого года США оказались на краю финансово-экономического кризиса, началась разнузданная антироссийская кампания. Административные меры, предпринятые правительством президента Джо Байдена, потерпели неудачу. Эксперты спрогнозировали американской финансовой системе гиперинфляцию в 2022-2023 гг.

Что касается внутреннего кризиса в США, то это вопрос времени. Пока не понятно, что именно наступит первым: ослабление доллара под натиском других валют, таких, как юань, или гиперинфляция.

Между тем инфляция в США, ускорившаяся до тридцатилетних максимумов, обнажила проблемы американской, да и в целом мировой экономики — резкий спад потребления сделал неэффективным ряд секторов, а их восстановление займет гораздо больше времени, чем можно было ожидать. Такого не было даже во время мировых войн.

Тогда потребление пусть не мирных, но военных товаров росло, что, в конце концов, приводило к общему росту экономики. Теперь ситуация обратная, и разрешиться она может по неожиданному сценарию. Видимо, такой сценарий и готовят в Вашингтоне. Для чего и пытаются поджечь фитиль под украинской пороховой бочкой. Американцам сегодня крайне нужна «маленькая», то есть локальная, пусть даже ядерная война, чтобы, восседая на «вершине Капитолийского холма», наблюдать, как погибают в огне европейская и русская цивилизации.

Причем, американцев мало волнует итог этого конфликта. Соединенные Штаты не «выигрывают» войны, которые ведут, поскольку победа в них — задача второстепенная. В процессе войн США получают прибыль, в первую очередь, их крупнейшие монополии и политическая элита.

Экспорт оружия, которое навязывается союзникам, и внутреннее производство в сфере ВПК стало внушительной частью экономики. На все войны и военные действия, которые США вели после 11 сентября 2001 г., военная сверхдержава потратила более 6,4 трлн долл., в основном за счет заемных средств, подсчитали участники проекта «Издержки войны». Потом эти деньги вернутся американским денежным мешкам в двойном, а то и тройном размере.

Но, как говорил известный политолог Владимир Васильев, США развязывают войны не только для получения сиюминутных финансовых выгод, но и стратегических. Так, в 1990-е гг. был развязан масштабный конфликт на Балканах, апофеозом которого стали уничтожение Югославии и Сербии, создание квазигосударства Косова.

«Это очень сложный маневр — Балканы стали анклавом мусульманизации Европы, чтобы в конечном итоге снизить интеграционные процессы в Европе и ослабить Евросоюз. И большая эйфория, которая была в 1990-х по поводу перспектив Евросоюза, к 2015 году вылилась в серьезные проблемы — Brexit, подъем ультраправых движений, и главное — миграционный кризис. В итоге конкурентные позиции ЕС серьезно подорваны, развитие Европы существенно сдержано. Вся эта политика разворачивалась американцами в 1990-е, а печальные плоды будет приносить еще много лет». Добавлю, что войны для США — по сути, специфический национальный бизнес, а, по большому историческому счету, вся американская экономика — это экономика преступлений. (Термин ввел в оборот еще в 1962 г. американский экономист, лауреат Нобелевской премии Гэри Беккер, который разработал экономический подход к анализу преступности.) Американцы заработали огромные деньги на Первой и Второй мировых войнах, с тех пор привычно преодолевают внутренние кризисы созданием «внешних угроз».

США впервые почувствовали финансовую пользу конфликтов в 1914 — 1918 гг. В ходе его Штаты предоставили воюющим державам займов на 1,9 млрд долл. Под лозунгами помощи союзникам американцы скупали их долговые обязательства перед Великобританией и Францией, а также выдавали кредиты. До конца Первой мировой войны общий объем кредитов составил более 10 млрд долл.

Примерно 7 млрд долл. пошли на закупку оружия, боеприпасов, амуниции, различных военных материалов. Все покупалось, разумеется, в США. Деньги, следовательно, остались в Америке и стимулировали ее экономику. Понятно, что прибыли были получены финансовыми магнатами и промышленниками.

Но главное, одним из итогов Первой мировой войны стало превращение Соединенных Штатов из крупнейшего мирового должника в крупнейшего кредитора. Франция и Великобритания, наоборот, из крупнейших в мире кредиторов превратились в должников.

Еще больше Штаты обогатились во Вторую мировую войну. В страну мощным потоком лилось иностранное золото. С 1 сентября 1939 г. европейские страны любыми путями старались обезопасить золотой запас, вывозя его в хранилища Форт-Нокса (США).

Там в конечном итоге оказался стратегический драгметалл той же Польши. А после поражения Франции ее слитки были вывезены в Африку, в 1943 г. их тоже перевезли в США. Причем, это был золотой запас самой Франции, Бельгии и частично Нидерландов. А также золотой запас Французского Национального банка, который составлял на конец мая 1940 г. 2,5 млн долл.

При этом золото, серебро и различные драгоценности из Европы как бы сами стекались в США. Их владельцы — частные лица и фирмы — переводили свои сбережения в безопасное место, которым считались США. До Второй мировой войны золотой запас Америки составлял 13 тыс. тонн, а к ее окончанию вырос вдвое.

Штаты стали гарантом сохранности золота, однако отдавать его отказываются. «Основу экономической мощи Штаты заложили как раз в ходе Второй Мировой войны и по ее итогам, — полагает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. — С тех пор войны стали неотъемлемой частью политики США, главным образом, для продвижения интересов транснациональных корпораций. До сих пор возвратить свое золото из США смогла лишь одна страна, и то не в полном объеме. Недавно экс-помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рейгана Пол Крейг Робертс заявил: «Никто из стран, хранящих свое золото в Америке, не получит его обратно. Штаты распродали его в своих целях, и большая часть золотых запасов была исчерпана где-то в 2011 году».

Разумеется, не только золото стало основой послевоенной мощи США, но и кредиты, которые они выдавали воющим сторонам. Так, за время действия программы ленд-лиза США поставили 36 странам материальных ценностей почти на 48,4 млрд дол.

Для ряда стран, номинально принимавших участие в войне, поставки по ленд-лизу не являлись необходимыми. Однако излишки вооружения в США требовали рынков сбыта, а предложение его в кредит или по низким ценам не только привлекало эти страны в союзники США, но и ставило их в определенную зависимость.

Таким образом, ленд-лиз сыграл еще и дополнительную роль в переделе мира в пользу США, ослабив тем самым колониальные владения Британии, Франции, Италии, Нидерландов и Японии. С финансовой точки зрения, ленд-лиз стал своеобразной кабалой для его получателей, и после войны сторицей окупился. Барыши получили не только корпорации, но и государство в целом. Правда, американское население в это время страдало, но кто его интересы в расчет принимал. Как и сейчас…

А в 1947 г. государственным секретарем США Джорджем К. Маршаллом была выдвинута «Программа восстановления Европы» (план Маршалла). План вступил в действие в 1948 г. и охватил 17 европейских государств. Таким образом, США поставили их под свой финансово-экономический контроль.

Новый мировой порядок, где Америка является финансово-экономическим и военным центром планеты, хозяева Белого дома строили с начала прошлого века. И от этой стратегии США отказываться не намерены, что сейчас видим на примере жесткой конфронтации с Россией.

В целом за послевоенный период США вмешивалась в дела 50 стран свыше 130 раз. Пару лет тому назад сетевое СМИ «Русская весна» опубликовало статью, где, ссылаясь на данные американской аналитической организации, сообщило, что с 1945 г. США убили 20 — 30 млн чел.

Дается перечень государств, куда Америка принесла войну, и подчеркивается: «По мнению некоторых властей, на каждого человека, который умирает в войнах, погибло до 10 раненых». Вывод такой: чтобы получить цифру американских жертв, близкую к реальной, приведенные данные надо увеличить в десять раз. Это, по приблизительным подсчетам, составит 30 млн чел. И что с этим делать?

В предисловии к книге «Прощай, оружие!» Эрнест Хемингуэй когда-то написал: «Я считаю, что все, кто наживается на войне и кто способствует ее разжиганию, должны быть расстреляны в первый же день военных действий доверенными представителями честных граждан своей страны, которых они посылают сражаться». США, как минимум, должны быть привлечены к ответственности за массовые преступления против человечества. Или опять будем стесняться, как стесняемся назвать наших заклятых «партнеров» врагами или хотя бы стратегическими противниками?

Между тем хорошо известно, что политика Вашингтона вытекает из так называемой доктрины Ледина (по имени Майкла Ледина, американского журналиста, историка, бывшего консультанта Совета национальной безопасности, Госдепартамента и министерства обороны США). Ее суть сводится к тому, что «каждые десять лет США должны выбирать какую-нибудь страну и хорошенько вмазывать ей, чтобы демонстрировать всему миру свое могущество». Звучит безжалостно — но так оно и есть. Эта доктрина применялась в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, и последствия для этих государств хорошо известны. Сирия также могла бы быть в этом списке, если бы не вмешалась Россия.

В начале ноября прошлого года глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на форуме по безопасности в городе Аспен (штат Колорадо) сделал такой вывод: началась эпоха трехполярного мира, в которой США должны быть готовы противостоять не только России, как во времена холодной войны, но и Китаю.

Это, по его мнению, означает, что никаких ресурсов для сохранения и укрепления однополярности у США больше нет. А среди новых центров силы на первый план выходят Китай и Россия, которые в связке представляют серьезный вызов Америке.

Такое положение заставляет Вашингтон прибегнуть к давнему и хорошо проверенному способу восстановления своего могущества — развязать очередную войну в каком-либо регионе, устроить там хаос, ослабить своих соперников, конкурентов за место под солнцем и хорошенько погреть на этом руки. В этом контексте — и усиление военной активности НАТО в Восточной Европе, и провокации на Украине, и на границе Белоруссии с Польшей, и ряд других по всему периметру российских границ. Тем не менее будем надеяться, что войны не случится, прежде всего, с Украиной. Надеждой на мир во всем мире и живем. Пока надеждой без гарантий.

Источник: www.stoletie.ru