Монетаризм – это неоклассическое направление экономической науки, сложившееся вокруг Чикагского университета, и получившее развитие и признание в 1970-е годы после долгих лет господства кейнсианской теории. Основатель и бесспорный лидер этого направления — Милтон Фридмен, лауреат Нобелевской премии по экономике (1976г.), главный тезис которого состоит в том, что наиболее эффективна свободная рыночная экономика, экономика без вмешательства государства.

С точки зрения монетаризма рост денежной массы определяет инфляцию, поэтому экономическая политика в первую очередь должна быть направлена на ограничение и стабилизацию денежной массы. Монетаристское обоснование инфляции опирается на уравнение обмена, предложенное американским экономистом Ирвингом Фишером (1867-1947гг.). Уравнение обмена имеет вид:

M * V = P * Q, где:

M – масса денег в обращении;

V – скорость обращения денег, которая показывает, сколько раз каждая денежная единица в среднем используется в течение года;

Почему нельзя просто напечатать больше денег? — Научпок

P – уровень цен в экономике;

Q – реальный объем национального производства;

P*Q – объем ВНП в денежном выражении, то есть совокупное предложение AS;

M*V – денежная масса на руках населения, то есть совокупный спрос AD.

По определению считается, что общая стоимость произведенного продукта в стране, то есть уровень цен, умноженный на объем производства ( P * Q ), должна быть равна величине денежной массы, умноженной на скорость оборота ( M * V ). Иными словами уравнение обмена выражает равенство совокупного спроса AD и совокупного предложения AS.

Из данного уравнения можно определить количество денег, необходимое для организации стабильного денежного обращения в стране в отсутствии инфляции. Количество денег в обращении M прямо пропорционально номинальному объему ВНП (P*Q) и обратно пропорционально скорости обращения денег ( V ). Если в стране не соблюдается закон денежного обращения и проводится бесконтрольная эмиссия денег, то равенство между этими двумя потоками (с одной стороны потоком денег, а с другой – товаров и услуг в денежном выражении) нарушается, что ведет к инфляции.

Представители монетаристской теории предполагают, что:

1.Экономика находится на вертикальном участке AS (в условиях полной занятости ), а значит, объем национального производства не может быть увеличен, т.е. Q = Qf = const.

2. Скорость оборота денег постоянна (то есть спрос на деньги является стабильным), V = const.

Увеличение денежной массы M при неизменной скорости обращения денег V ведет к росту совокупного спроса AD ( M * V ). В результате этого должен возрасти реальный объем производства Q, и совокупное предложение AS ( P * Q ). Однако если экономика находится в условиях полной занятости, и свободных ресурсов нет, то реального роста производства не происходит Qf = const. В этом случае результатом роста денежной массы M станет повышение общего уровня цен P (« чистая инфляция »). Таким образом, изменение значения M, то есть денежной массы, сказывается через определенное время на уровне цен P.

Что такое инфляция: простыми словами

В том, что инфляция имеет денежную природу и что связь между денежной массой и уровнем цен существует, согласны все экономисты. Однако у них нет единого мнения о том, насколько жесткой является эта связь, и как быстро изменения денежной массы отражаются на уровне цен. Именно вокруг этих проблем – как следует рассчитывать M, насколько стабильна скорость обращения V и насколько быстро изменяется Q — давно идут споры между монетаристами и кейнсианцами.

Кейнсианскаяточка зрения состоит в том, что экономика далеко не всегда находится на уровне полной занятости и что спрос на деньги не является чем-то стабильным. Поэтому уровень цен P не так жестко зависит от денежной массы M.

Если экономика еще не достигла полной занятости — находится на горизонтальном участке AD, т.е. безработица велика, и если скорость оборота денег изменяется (замедляется при увеличении количества денег M), то имеется достаточный простор для роста денежной массы без увеличения инфляции. Рост денежной массы и покупательной способности в этом случае может иметь стимулирующий эффект и привести к росту национального производства без инфляции. Однако в последующие годы возможностей для продолжения такой политики становится все меньше. Эффекты инфляции наступают по мере движения экономики к полной занятости быстрее, чем при низком уровне использования производственных мощностей.

Таким образом, изменение денежной массы — количества денег в обращении – управляет инфляцией. Поступая в экономику, денежная масса концентрируется на стороне спроса. Если это происходит систематически, то возникает устойчивый разрыв между совокупным спросом и совокупным предложением AD > AS, то есть инфляционное неравновесие рынков.

Возникает вопрос, каковы причины роста денежной массы? Можно назвать следующие факторы увеличения количества денег в обращении.

1. Важным фактором увеличения количества денег в обращении является дефицит государственного бюджета и необходимость его финансирования. Если значительная часть бюджетного дефицита финансируется за счет займов центрального банка, или за счет дополнительной денежной эмиссии, то это ведет к увеличению количества денег и росту инфляции. Монетаристы предлагают проводить жесткую бюджетную политику, ограничивать рост расходов и сокращать бюджетный дефицит. Как не инфляционный способ финансирования дефицита бюджета могут применяться государственные внутренние и внешние займы (хотя при определенных обстоятельствах этот способ также может вызвать инфляционные процессы).

2. Неправильная денежная политика центрального банка, которая происходит с точки зрения монетаризма по двум причинам (подробнее смотрите в теме 15). Во-первых, кредитно-финансовые учреждения не всегда могут точно определить лаг времени, то есть, период, в течение которого денежная политика проявит себя.

Они применяют политику дешевых денег в период спада, но ее действие проявляется тогда, когда в экономике начинается подъем, что усиливает инфляцию. Во-вторых, кредитно-финансовые учреждения могут увеличивать денежное предложение, чтобы стабилизировать процентную ставку, например, не допустить ее чрезмерного роста в период подъема экономики. Но это может привести к избытку денежной массы и к росту инфляции.

Другие причины инфляции. Выше мы рассмотрели механизм развития инфляции в результате изменения спроса и издержек, как наиболее существенных факторов инфляции, и объяснили денежную природу инфляции. Поскольку инфляция – это сложное, многофакторное явление, существует еще ряд причин, способных привести к возникновению и развитию инфляции.

1. Импортируемая инфляция. При стабильном валютном курсе, т.е. если цена валюты не изменяется, каждое повышение цен за рубежом будет проникать и в собственную страну вследствие роста цен на импортируемые товары. Перенос инфляции по каналам мировой торговли охватывает как рынок готовых потребительских и промышленных товаров, так и проявляется в росте цен на сырье или энергоносители, что дает новый толчок механизму инфляции затрат. Для стран, зависимых от внешней торговли, очень сложно избежать импортируемой инфляции.

Чтобы не допустить такого механизма развития инфляции, правительство может провести ревальвацию, т.е. принять меры по повышению стоимости валюты. Тем самым снижается цена импортных товаров, что противодействует импорту инфляции. Однако оборотная сторона ревальвации состоит в том, что она делает более дорогим экспорт и тем самым ограничивает продажу товаров за границу.

Условие, при котором страна смогла бы защитить себя от внешней инфляции с помощью повышения валютного курса, состоит в том, чтобы надежно сдерживать рост внутренних издержек, — тогда конкурентоспособность будет достаточно высокой, чтобы выдержать валютную политику, повышающую экспортные цены.

2. Милитаризация экономики. Милитаризация увеличивает расходы государственного бюджета, отвлекает ресурсы (материальные, трудовые, финансовые) из гражданского сектора. Это ведет к тому, что покупательная способность населения растет, но не подкрепляется ростом реального производства товаров и услуг.

3. Монополизация рынков. Для сохранения доминирующего положения на рынке монополии стараются не только установить и удержать высокие цены, но и сократить размеры производства и предложения товаров. Это увеличивает разрыв между совокупным спросом и совокупным предложением.

4. Инфляционные ожидания. Если инфляция длится продолжительное время, то население и предприятия ожидают дальнейшего развития инфляционных процессов. Чтобы их сбережения и текущие доходы не обесценились люди и предприятия стараются тратить их как можно скорее, что усиливает давление на цены. Предприятия стараются также несколько повысить цены, чтобы не допустить потерь, связанных с ожидаемой инфляцией.

Антиинфляционная политика

Разрушительные последствия инфляции для экономики требуют от правительства проведения стабилизационной антиинфляционной политики. Борьба с инфляцией затрудняется тем, что рост цен обусловлен рядом различных факторов, которые требуют разных типов воздействия. Цель: установить над инфляцией надежный контроль и удержать сравнительно невысокий темп роста цен.

Антиинфляционная политика включает:

антиинфляционную стратегию, которая рассчитана на длительную перспективу и нацелена на преодоление причин инфляции;

— антиинфляционную тактику, которая направлена на снижение уровня инфляции и использует меры краткосрочного характера, которые могут быстро изменить спрос или предложение.

Основные задачи антиинфляционной стратегии.

1. Стратегия ограничения денежной массы. С точки зрения монетаризма экономическая политика в первую очередь должна быть направлена на ограничение роста и стабилизацию количества денег в обращении.

Ключевым пунктом монетаристской стратегии является установление центральным банком некоторого определенного темпа прироста денежной массы, которого он же сам будет последовательно и твердо придерживаться. Тем самым инфляция направляется в более спокойное русло и возможно резкого повышения цен в перспективе не произойдет. Этот показатель ежегодного прироста денежной массы определяется в соответствии с уравнением долгосрочного равновесия денежного рынка Мs = Y + Ре и складывается из долгосрочного темпа роста реального национального продукта и такого уровня инфляции, который правительство считает приемлемым и обязуется контролировать.

Мs — долгосрочный (среднегодовой) темп роста предложения денег;

Y – долгосрочный (среднегодовой) темп роста реального национального продукта;

Pе — ожидаемый темп роста инфляции.

Однако этот монетаристский рецепт имеет слабые стороны.

Во-первых, оказалось сложным определить размер и управлять денежной массой. На денежном рынке возникают новые типы платежных средств: платежные и кредитные карточки, новые банковские счета, которые одновременно обладают ликвидностью и приносят процент и так далее. В связи с этим нелегко определить, какие именно типы средств следует включать в состав денежной массы, чем именно должен управлять центральный банк и какие именно мероприятия действительно влияют на денежную массу.

Во-вторых, монетаристская политика может сопровождаться значительной безработицей. Если все цели экономической политики должны быть подчинены контролю над денежной массой (как настаивают монетаристы), то следует прекратить противодействие безработице с помощью политики экспансии. Следует ужесточить бюджетную политику, проводить политику ограничения бюджетных расходов для сокращения дефицита бюджета, не принимая во внимание того, что может произойти с занятостью. Во многих странах, применявших монетаристскую концепцию стабилизации экономики, безработица в первой половине 80-х годов достигла очень высокого уровня.

2. Стратегия сокращения бюджетного дефицита. Она решается двумя путями:

1) увеличение доходов. Может быть достигнуто за счет роста налогов, но это даст краткосрочный результат. В долгосрочном периоде такая политика оборачивается снижением инвестиций и замедлением экономического развития. В принципе антиинфляционные резервы налогообложения ограничены и быстрых результатов не дают. Потому больше используется второй путь.

3. Стратегия гашения адаптивных инфляционных ожиданий . Она предполагает изменение психологии потребителей, избавление их от страха перед обесцениванием сбережений, предотвращение нагнетания текущего спроса. Это возможно при следующих условиях:

а) всемерное укрепление механизмов рыночной системы, которые способны снизить цены или хотя бы замедлить их рост;

б) существование правительства национального согласия, пользующегося доверием большинства граждан и проводящего антиинфляционную политику.

Антиинфляционная тактика дает максимальный результат, воздействуя на инфляционный разрыв между спросом и предложением, Ее задача — увеличить предложение без соответствующего повышения спроса, либо способствовать снижению текущего спроса без соответствующего падения предложения.

Краткосрочные резервы роста предложения:

а) Государственная поддержка тех видов деятельности, которые не требуют значительных дополнительных затрат, но способствуют росту предложения в экономике, расширению товарной структуры. Монетаристы рекомендуют максимально расширить продажи: продавать ресурсы, информацию и т.д. Особая роль отводится продаже различных видов информации, например, проведение и обработка исследований, и продажа полученных данных о состоянии рынка заинтересованным фирмам.

б) Поддержка развития малого бизнеса и частного предпринимательства, которые обеспечивают значительное количество рабочих мест и рост предложения товаров и услуг.

в) Приватизация государственной собственности. Она ведет к увеличению государственных доходов и ограничению расходов на поддержание государственного сектора, что способствует преодолению дефицита бюджета.

г) Устранение различных форм монополизма в организации внешней торговле с целью наиболее полного насыщения потребительского рынка.

Снижение текущего спроса:

а) Повышение ставки процента по вкладам, если правительство намерено повлиять на поведение владельцев денежных доходов, побудить их к увеличению сбережений за счет ограничения текущего спроса.

б) Повышение процента по государственным облигациям, распространение акционерной формы собственности, приватизация, могут привлечь значительные сбережения. Подобные меры дают реальный антиинфляционный эффект и позволяют приостановить процесс гиперинфляции.

в) Денежная реформа конфискационного типа, которая нацелена на экспроприацию части принадлежащих населению доходов и снижение текущего спроса. Но конфискационные денежные реформы осуществляются редко.

г) Повышение курса национальной валюты. Если внутренние рынки достаточно конкурентоспособны и отсутствуют разного вида внешнеторговые ограничения, эта мера вызывает тенденцию к снижению цен на товары и услуги, ввозимые из-за рубежа, и, следовательно, подталкивает вниз общий уровень цен в экономике.

Источник: lektsia.com

ПРИРОДА ИНФЛЯЦИИ. ДЕНЕЖНАЯ И НЕДЕНЕЖНАЯ ИНФЛЯЦИЯ. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ ДЕНЕГ

Основатель и главный теоретик монетаризма Милтон Фридмен утверждает, что инфляция — это, без всякого сомнения, чисто денежный феномен.

Инфляция проявляется в сфере обращения как обесценение денег:

3. по отношению к золоту: повышение рыночной цены золота в бумажных деньгах;

4. по отношению к товарам: рост оптовых и розничных цен (— —

покупательная способность денежной единицы — падает — это главное проявление инфляции);

5. по отношению к иностранным валютам, которые обесценились в меньшей мере (имеется в виду реальный валютный курс).

Главная причина денежной инфляции заключается в чрезмерной эмиссии бумажных денег.

Денежные инфляции в XVIII — начале XX в. Были эпизодическими и вызывались почти исключительно кратковременным отходом от металлического (золотого) стандарта и выпуском в обращение большой массы бумажных денег для оплаты военных расходов во время крупных войн. Немалую роль при этом играли вызванные войнами товарные дефициты в связи с ограниченным производством товаров гражданского назначения.

В период и после Первой мировой войны дефициты государственного бюджета в странах, участвовавших в войне, вызвали усиленную денежную эмиссию при сжатии потребления. В результате в ряде стран возникла гиперинфляция.

Гиперинфляция — это инфляция (всегда денежная) с высоким и ускоряющимся темпом. Поэтому люди теряют доверие к деньгам и обращаются к бартеру. Возникает опасность развала экономики, сопровождаемого социальными потрясениями. Гиперинфляция — это явление редкое, причины которого коренятся не только в экономике, но и (прежде всего) в политике.

Она, как правило, сопровождает и является следствием таких серьезных политических потрясений, какими являются войны и революции. Это типичная денежная инфляция: избыточная эмиссия бумажных денег для покрытия государственных расходов сочетается с острым дефицитом товаров и услуг.

Однако инфляция по своей природе не всегда есть денежная инфляция. В том смысле, что источником инфляции не всегда является рост денежной массы.

Неденежная инфляция- это и есть инфляция, не обусловленная ростом денежной массы.

После Второй мировой войны в странах с рыночной экономикой имела место именно такая инфляция: например, в США за 40 послевоенных лет (1950-1990 гг.) уровень цен вырос в 5,5 раза. При этом военные расходы не превышали 10% госбюджета, а дефицит федерального бюджета не превышал 5%. Товарные дефициты не наблюдались вовсе.

Вспышка инфляции в западных странах в 70-е годы XX в. Была вызвана нефтяным шоком и к предложению денег отношения не имела.

Большинство экономистов рассматривают инфляцию как зло, с которым надо бороться, но, чтобы бороться с инфляцией, необходимо знать ее природу.

Трактовка природы инфляции как исключительно денежной связана с количественной теорией денег, представленной уравнением (оно называется уравнением количественной теории денег или монетаристским уравнением обмена):

М — денежная масса (или количество денег в обращении, или предложение денег),

V — скорость обращения денег,

Р — уровень цен,

Y — реальный доход (или ВВП).

• Классики считали, что V — const, Y = const = Y (в соответствии с идеей нейтральности денег). Следовательно, увеличение денежной массы всегда ведет к росту уровня цен:

М Т=> Р Т (классическая интерпретация).

• Монетаристы разделяют идею нейтральности денег, так что Y = const = Y . Что касается скорости обращения денег, то монетаристы полагают, что V стабильна, то есть она изменяется, но очень медленно и предсказуемо, так что в принципе и в этом пункте они почти совпадают с классиками.

Именно так выглядит инфляция спроса в представлении монетаристов. Т.е. инфляция спроса всегда имеет денежную природу.

Из анализа модели AD — AS известен другой вариант инфляции спроса: циклический рост совокупного спроса (прежде всего инвестиционного) вызывает сначала рост доходов и преждевременную инфляцию, которая по мере дальнейшего роста совокупного спроса и по достижению дохода полной занятости (Y ) переходит в истинную инфляцию спроса. Если подключить к анализу модели деньги, будет получен тот же вывод: рост дохода (Y), обусловленный ростом совокупного спроса, вызывает рост спроса на деньги Dm. Но предложение денег здесь совершенно не при чем.

Денежная же инфляция (спроса) — и это следует из уравнения количественной теории денег — имеет место только тогда, когда ее первоначальный импульс задается ростом предложения денег (денежной массы).

Но возникает другой вопрос: всегда ли рост денежной массы (М) вызывает инфляцию?

Вывод, что М Т=> AD Т=> Р t опирается на утверждение, что Y — const, что является спорным. Действительно, ведь рост совокупного спроса AD проявляется как рост спроса на рынках отдельных товаров и услуг. Рост уровня цен Р проявляется как рост цен на отдельные товары и услуги. Но этот рост цен должен вызвать рост величины предложения на этих рынках, а, следовательно, и рост ВВП (Y) в результате сдвига кривой совокупного предложения вправо. Если это не так, то рушатся все основы микроэкономики (такая ситуация возможна только в кратчайшем рыночном периоде, который даже не анализируется в микроэкономике).

В соответствии с теорией монетаризма:

- • Рост ВВП (Y) вызовет рост заработной платы, что в свою очередь станет причиной роста средних издержек в экономике.

- • Как результат — сдвиг кривой совокупного предложения влево и ВВП (Y) вернется к первоначальному уровню.

Такая ситуация действительно возможна, но только в одном случае: если рост заработной платы не сопровождается ростом производительности труда. В рыночной экономике некоторый рост средних издержек не препятствует систематическому росту производства при росте цен.

Эта точка зрения в особенности не применима к России, где рост заработной платы, по данным С. Меньшикова, отстает от роста производительности труда, поэтому доля трудовых издержек (т.е. суммарной заработной платы) в общих издержках производства сравнительно невелика.

Таким образом, рассуждения о том, что рост денежной массы автоматически вызывает инфляцию (спроса) сомнительны и не подтверждаются фактами.

Почему же монетаризм остается модным течением, оказывая существенное влияние на экономическую политику? Ответ на этот вопрос во многом обусловлен историческими обстоятельствами.

В 40-60-е гг. XX в. В развитых капиталистических странах господствовали (как в теории, так и в правительственных кругах) кейнсианские идеи, которые отводили деньгам (и, следовательно, денежно-кредитной политике) второстепенную роль. С этим мирились, так как кейнсианские рецепты государственного регулирования экономики (через управление совокупным спросом) способствовали ускорению экономического роста при небольшой инфляции (в 1950- 1970 гг. среднегодовой темп инфляции составил 2,8%). Но в 70-е годы инфляция ускорилась, достигнув 7,1% в год. И хотя это в значительной степени было связано с «нефтяным шоком», вину возложили на кейнсианцев.

Кейнсианское регулирование экономики, опирающееся на бюджетно-налоговую и (в меньшей степени) денежно-кредитную политику, было приспособлено к экономике, в которой цены растут во время циклических подъемов и падают (или, по крайней мере, не растут) во время рецессий (спадов).

НО: начиная с конца 60-х годов, в экономике развитых стран появилась тенденция к росту цен и в периоды спадов — стагфляция. Кейнсианское регулирование умело бороться отдельно с безработицей (лучше) и отдельно с инфляцией (хуже). Но как бороться с двумя напастями одновременно, оно не знало.

На этом фоне монетаристы выступили с идеей вовсе отказаться от бюджетно-налогового регулирования и целиком сосредоточиться на регулировании денежного обращении (т.е. на денежно-кредитной политике).

- 1) Рост цен всегда ускоряется через 3-6 месяцев после увеличения денежной массы (М).

- 2) Следовательно, если сделать темп роста денежной массы стабильным, то стабильный рост реального ВВП будет сопровождаться умеренной инфляцией.

- 3) Для этого денежная масса должна расти в соответствии с монетарным правилом: масса денег в обращении должна ежегодно увеличиваться темпом, равным (на самом деле чуть больше) темпу роста (потенциального) реального ВВП, т.е. денежная масса должна устойчиво возрастать темпом 3-5% в год.

За период с 1980 до 1990 г. Среднегодовой темп инфляции сократился до 4,3%. Это был период рейганомики (в США — президент Рейган) и тэтчеризма (в Великобритании — премьер-министр М.Тэтчер). Декларативно за основу экономической политики был взят монетаризм. Фактически же использовались кейнсианские инструменты:

- • Увеличение государственных (прежде всего военных при сокращении социальных программ) расходов.

- • Сокращение налогов.

- • Рост дефицита государственного бюджета.

- • Рост денежной массы.

В результате темп роста реального ВВП вырос при снижении темпа инфляции.

Главным же индикатором правильности политики, направленной на снижение темпов инфляции, является, согласно монетаризму, сокращение денежной массы.

По американской методологии динамику уровня цен (инфляцию) в макроэкономике определяют следующие показатели:

- • Номинальная почасовая заработная плата.

- • Стоимость жизни.

- • Реальная заработная плата.

- • Почасовая производительность труда.

- • Номинальные средние издержки на труд.

- • Реальные средние издержки на труд.

- • Оптовые цены.

Динамика этих показателей в рассматриваемый период показывает, что монетаристская трактовка инфляции как исключительно денежного феномена не подтверждается фактами: росла денежная масса и ВВП рос при снижении темпа инфляции.

Единственное отличие от предшествовавшей кейнсианской политики состояло в том, что в 80-е и 90-е годы перестала расти реальная заработная плата.

Вывод: современная инфляция — явление гораздо более сложное и многогранное, чем просто денежная инфляция. Она может развиваться по следующим причинам:

- • Резкое увеличение спроса.

- • Рост издержек.

- • Возникший товарный дефицит.

- • Необоснованная эмиссия бумажных денег.

Источник: studref.com

Ключевые причины возникновения инфляции (часть 2)

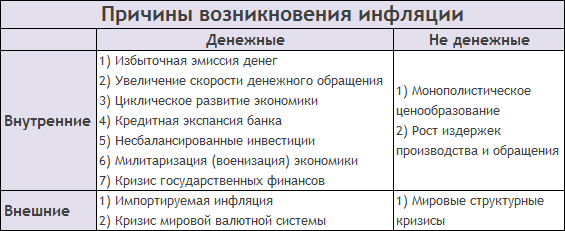

Всевозможные причины возникновения инфляции структурированы в таблице ниже. В первой части данной темы подробно были рассмотрены денежные факторы внутреннего характера. Здесь раскрывается сущность всех остальных источников инфляционного процесса.

Внутренние причины возникновения инфляции не денежного характера

1) Монополистическое ценообразование

Ключевую роль в формировании инфляционных процессов играют монополии, а происходит это через процесс ценообразования. Они оказывают давление в сторону повышения цен двумя способами.

- Картельное соглашение – явный либо тайный сговор по ценовой стратегии между небольшим количеством ведущих производителей (т.е. монополистов);

- Принцип лидерства в ценах – заключается в том, что предприниматели ориентируются на цены, которые устанавливают компании-лидеры, т.е. самые крупные производители, а эти цены характеризуются прибылью, превышающую среднюю норму.

2) Рост производственных издержек

Его стимулирует частое изменение ассортимента продукции, уменьшение серийности производства, расходы на повышение квалифицированной рабочей силы, воздействие на спрос через рекламу.

Внешние денежные причины возникновения инфляции

1) Импортируемая инфляция

Ее смысл заключается в чрезмерном наплыве в страну иностранных денег (т.е. валюты), а также в повышении импортных цен. Центральный Банк страны покупает иностранную валюту, а вместо нее дополнительно эмитирует национальные банкноты. Таким образом, посредством кредитной системы требования, выраженные в иностранной валюте, превращаются во внутренние платежные средства уже сверх реальных надобностей товарооборота.

2) Кризис мировой системы валют

Кризис международного валютного строя вызывает постоянные колебания валютных курсов: девальвация валюты (т.е. ее обесценение по отношению к другим валютам) удорожает импорт, а ревальвация (т.е. ее укрепление относительно других валют) удорожает экспорт. Колебания импортных и экспортных цен используется для дополнительного их повышения.

Внешние причины не денежного происхождения

1) Мировые структурные кризисы

В 70-х гг. внешними критериями инфляции стали мировые структурные катаклизмы, которые проявлялись в перестройке структуры цен. В 70-г гг. произошел пересмотр цен в нефтедобывающей отрасли, цены на все виды сырья выросли в 7 раз, а на сырую нефть стоимость взлетела больше чем в 20 раз. Все это привело к удорожанию импорта сырья и к ценовому росту на внутреннем рынке.

Помимо перечисленных выше причин, факторы инфляции могут носить не экономический характер – это так именуемые инфляционные ожидания, возникающие в результате политической нестабильности (войны, революции, утрата доверия к правительству и прочие).

Другие публикации

- Деньги как средство обращения – в чем сущность данной функции

- Что такое оффшорные зоны мира

- Типы инфляции – их сущность и различия

- Три ключевые функции резервной валюты

Источник: stock-list.ru