Различия в развитии регионов одной страны могут быть даже более масштабными, чем между странами. Простых способов снижения межрегионального неравенства не существует: как правило, это требует компромисса между ставкой на сильных и поддержкой слабых за счет сильных.

25 января 2022 | Наталья Зубаревич

Различия в развитии регионов одной страны могут быть даже более масштабными, чем между странами. Простых способов снижения межрегионального неравенства не существует: как правило, это требует компромисса между ставкой на сильных и поддержкой слабых за счет сильных.

25 января 2022 | Наталья Зубаревич

Одна из ключевых задач в экономической географии – исследование регионального неравенства, которое может быть не менее масштабным, чем различия между странами, и особенно заметно в государствах с обширной и неоднородной территорией, к каким относится и Россия. Как устроено региональное неравенство в России, возможно ли его уменьшить, и если да, то каким образом?

Факторы неравенства и двухтактный двигатель

Региональное неравенство есть всегда – по-другому не бывает. Почему так происходит, объясняет «новая экономическая география», которую описали в своей книге The Spatial Economy («Пространственная экономика») лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман и другие выдающиеся ученые – Масахиса Фудзита и Энтони Венейблс. Они утверждают следующее: территориальное развитие всегда неравномерно и всегда основано на конкурентных преимуществах.

Отказ в выдаче ВНЖ и РВП

Выделяются два типа конкурентных преимуществ. Первый тип конкурентных преимуществ, существующих вне зависимости от деятельности людей, – это факторы «первой природы»: обеспеченность природными ресурсами, которые востребованы рынком (минеральными, земельными и др.), а также географическое положение относительно других крупных центров, относительно торговых путей, снижающее транспортные издержки и облегчающее передачу инноваций. Факторы «второй природы» есть следствие развития общества и политики государства. К ним относятся:

- агломерационные эффекты (разнообразия и масштаба; эффект экономии на масштабе более понятен, но в России часто недооценивается, что крупный город – место более разнообразное по видам бизнеса и трудовых ресурсов, что также дает экономический эффект);

- человеческий капитал (образование, здоровье, трудовые мотивации, мобильность и адаптивность населения – словом, «как учили, как лечили, как воспитывали – то и получили»);

- институты, представляющие собой «правила игры» , по Дугласу Норту (то, как устроена система не только управления, но и отношений в обществе).

Чем больше развитие того или иного региона основано на факторах «второй природы», тем больше у него шансов двигаться в сторону модернизации. Если регион больше опирается на факторы «первой природы» – это неплохо, это тоже помогает развитию, но гораздо слабее способствует модернизации.

После попыток стимулировать развитие отстающих периферий, создавая в них «полюса роста», экономическая география пришла к пониманию того, что пространство развивается иначе. Большую роль в понимании закономерностей развития пространства сыграла центро-периферийная теория (теория поляризованного развития), разработанная Джоном Фридманом. В пространстве всегда есть центры, которые стягивают ресурсы периферии, и с помощью этих ресурсов – человеческих, финансовых и т.д. – они получают возможность или создавать, или адаптировать инновации. В нормальной системе эти новации потом распространяются на полупериферию, то есть на территории, близкие к центру, а затем и на периферию. То есть работает своего рода двухтактный двигатель: центр поднялся – и подтянул за собой периферию.

ВРП России (Валовый региональный продукт). Часть 1

При изменениях экономических, политических и других условий некоторые полупериферии сами могли становиться новыми центрами, но периферии центрами не становились никогда. Это невозможно, потому что так устроено пространственное развитие.

Центро-периферийная модель, базовая для России, объясняет очень многие барьеры в развитии. Процесс стягивания ресурсов в центр проходит хорошо, но последующая диффузия инноваций на периферию идет очень медленно, по многим причинам, от инфраструктурных до институциональных. В России очень мало крупных городов, поэтому центро-периферийное неравенство очень большое, как между столицей и регионами, так и внутри регионов – между региональным центром и периферией оно выражено еще более ярко.

Середина без преимуществ

Две теоретические концепции – факторов «первой» и «второй природы», а также центро-периферийная теория – помогают понять, как устроено территориальное неравенство в России.

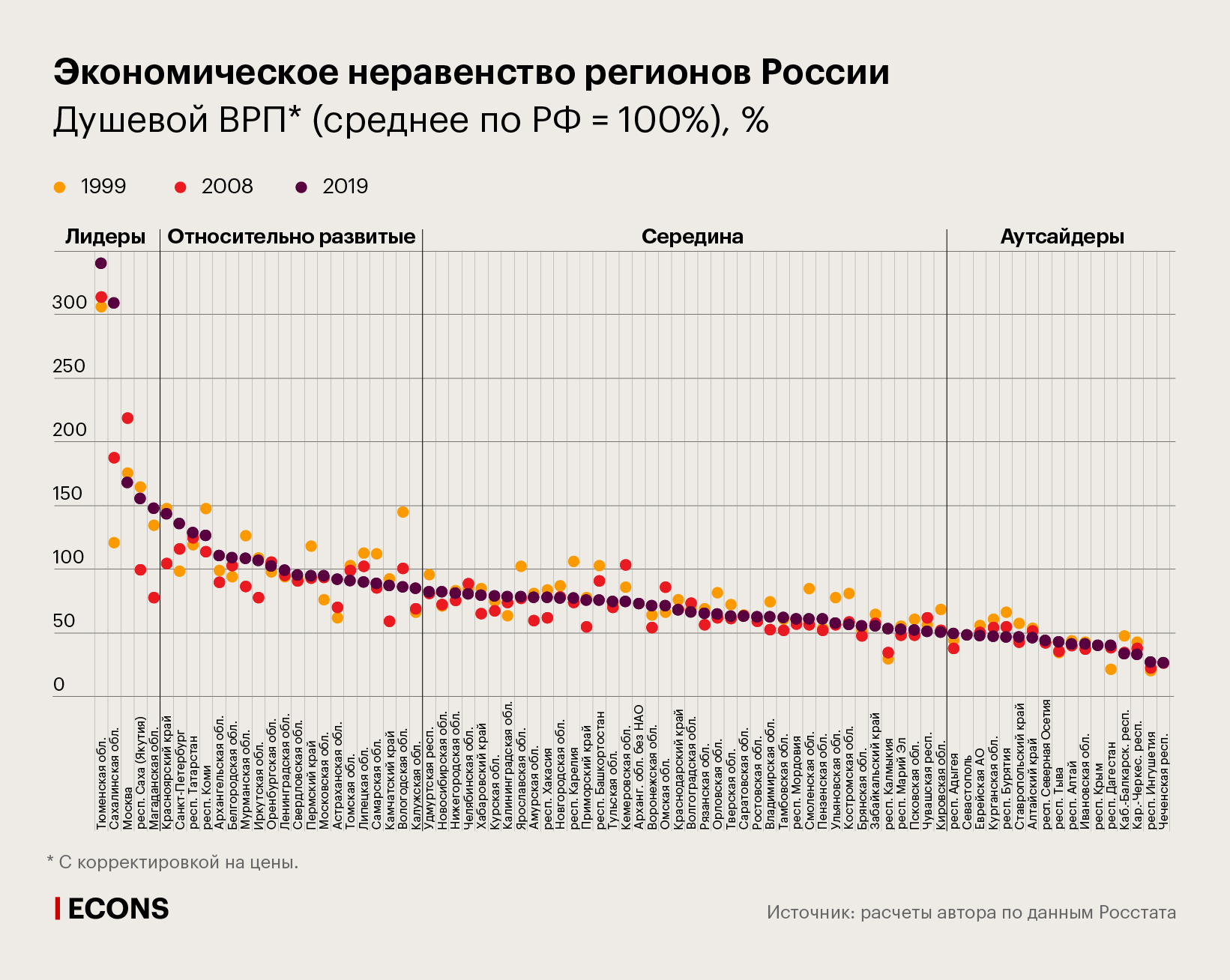

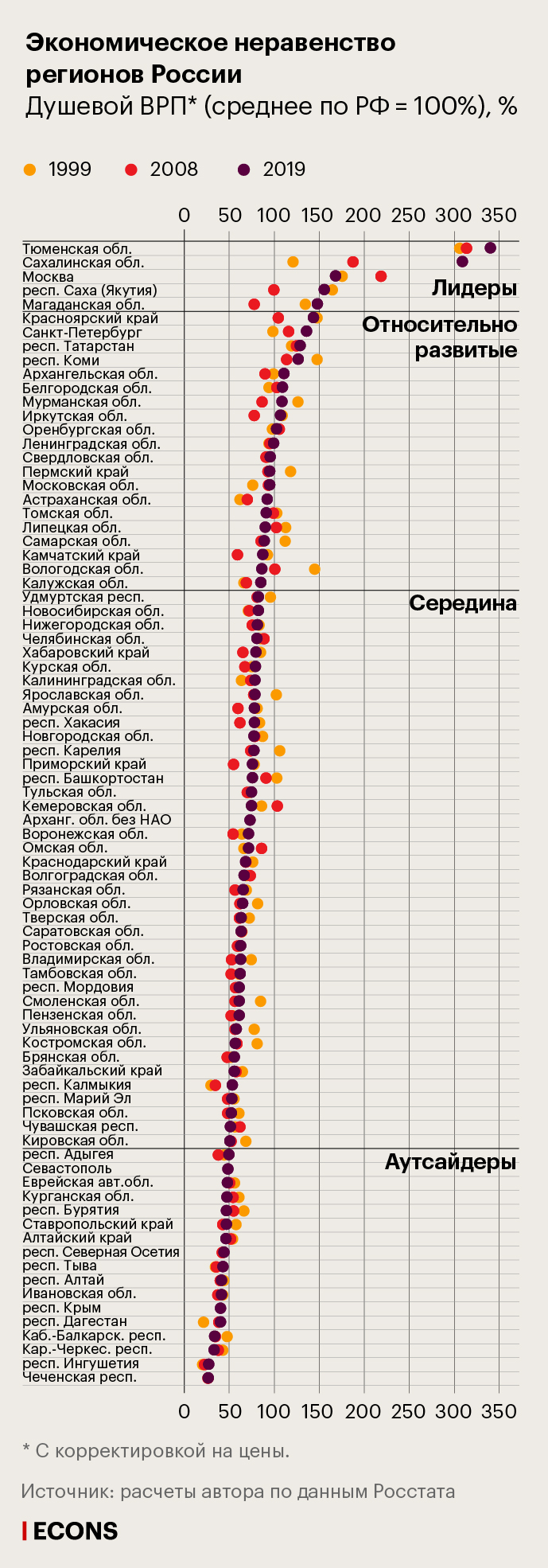

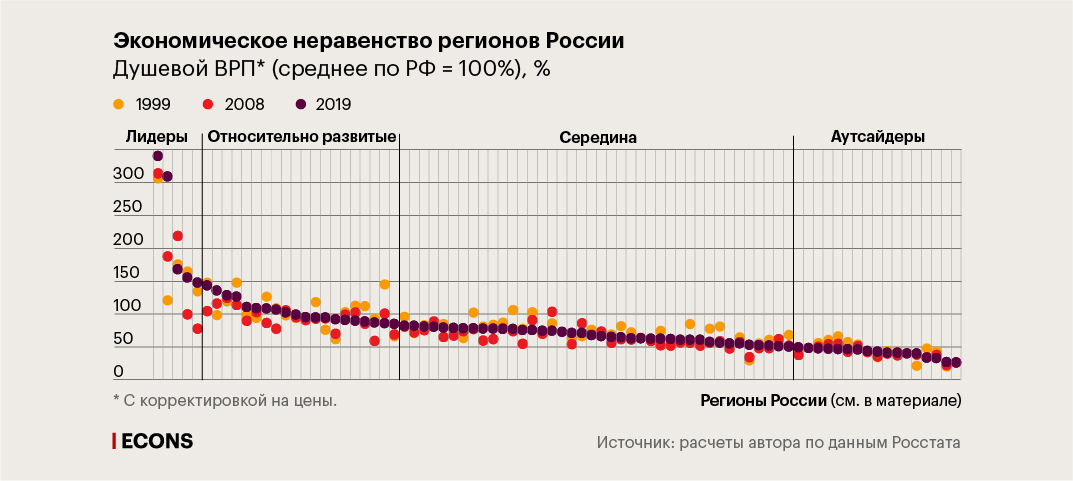

За 20 лет – с 1999 по 2019 г. – значительных изменений в региональном неравенстве, измеряемом как уровень валового регионального продукта (ВРП) на душу населения, в России не произошло. «Тройка» лидеров по душевому ВРП – это Москва; Тюменская область с автономными округами – главный нефтегазодобывающий регион; и Сахалин (благодаря реализации двух больших проектов в режиме соглашений о разделе продукции в развитие добычи нефти и газа на Сахалине инвестировали глобальные нефтедобывающие компании).

К относительно развитым регионам относится дюжина с небольшим субъектов РФ, у которых имеется особое конкурентное преимущество – востребованные мировым рынком ресурсы (нефть, газ) или продукты первичной переработки (металлургия, нефтехимия, удобрения). Благодаря своим преимуществам эти регионы более успешно вписываются в глобальную экономику и имеют более высокий показатель душевого ВРП. Аутсайдерская группа – также дюжина с небольшим регионов, это слаборазвитые республики плюс отдельные депрессивные регионы.

Проблема России – в обширной середине: практически две трети субъектов РФ не имеют явных конкурентных преимуществ и остаются «середняками». Региональное неравенство, сложившееся к концу 1990-х гг., очень устойчиво и меняется слабо.

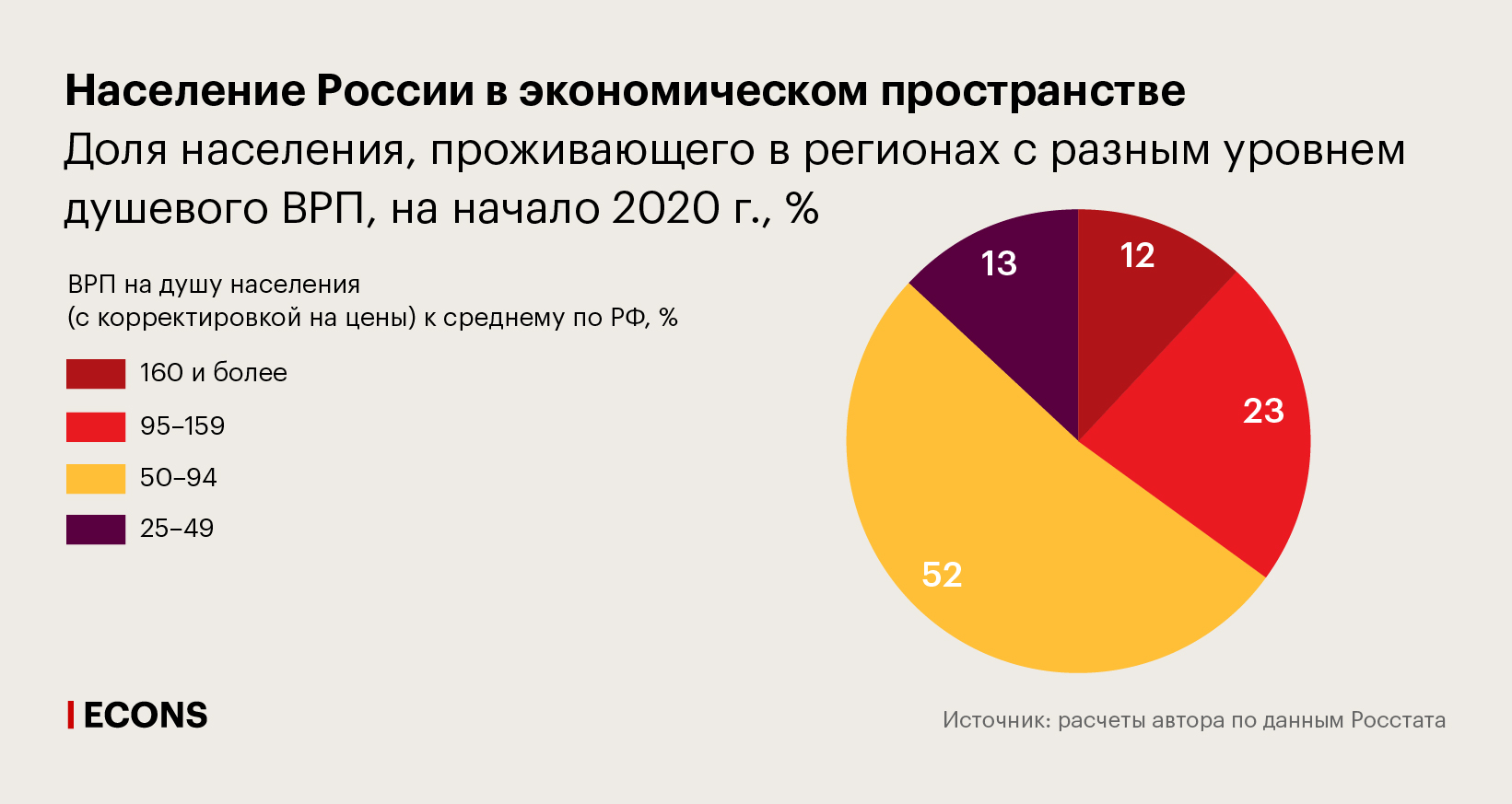

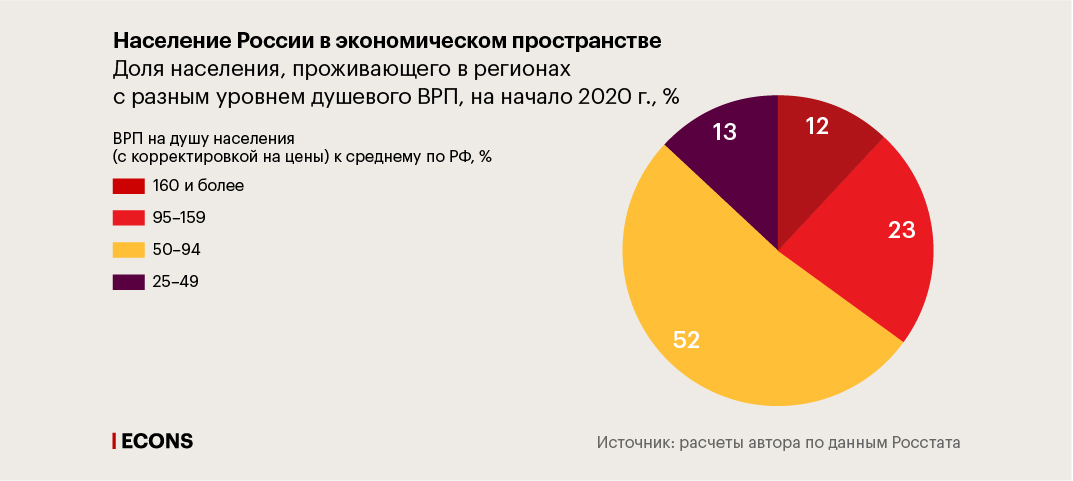

В регионах – лидерах по душевому ВРП живут 12% населения, еще 23% россиян живут в относительно развитых регионах – в совокупности это треть населения. Кто бы ни управлял этими регионами, имеющиеся у них конкурентные преимущества будут содействовать их развитию.

Более половины населения – 52% – живет в «срединных» регионах, где нет явных конкурентных преимуществ, где надо улучшать институты, чтобы содействовать развитию. Но до тех пор, пока институциональная среда в России такая, какая есть, там рывка не будет.

Наконец, примерно каждый восьмой россиянин живет в регионе-аутсайдере. Что делать с ними? Поддержка слаборазвитых регионов необходима, как бы ни относились к этому тезису. Вопрос состоит в том, как поддерживать и как контролировать расходование средств, чтобы оно шло на воспроизводство человеческого капитала, а не на обогащение элиты.

Что есть и чего нет в России

Экономическое неравенство трансформируется под воздействием рыночных факторов. Первый фактор – это агломерационный эффект: крупнейшие города в целом развиваются быстрее, получая преимущества от эффекта масштаба и разнообразия. Второй фактор – обеспеченность ресурсами – тоже дает шанс на развитие, если эти ресурсы востребованы рынком.

Третий фактор – географическое положение – либо помогает развиваться, либо мешает, если имеются территориальные барьеры. Например, жизнь вблизи крупнейших агломераций складывается лучше, способствует развитию и расположение на главных торговых путях. В этом плане Россия ничем не отличается от остального мира, где точно так же действуют те же самые факторы развития – фактор агломераций, фактор обеспеченности ресурсами, фактор географического положения (например, близости к торговым, финансовым и тому подобным центрам).

Не менее важны факторы человеческого капитала, который в России все еще значительный и концентрируется в крупных городах, а также институтов – то есть «правил игры», по которым живет страна. Именно институциональная среда влияет на то, чего в России нет, и многое объясняет в ее политэкономической системе.

Во всем мире страны, прилегающие к более развитым соседям, используют это соседство эффективно. Так, более бедная Мексика в 1960-е гг. устроила на границе с США так называемые макиладорас – районы, куда активно инвестировали американцы благодаря более дешевой рабочей силе, более слабым экологическим ограничениям и т.д.

Произведенную там продукцию потом вывозили в США и благодаря более низким издержкам получали более высокую прибыль. Аналогично с 1990-х гг. страны Центрально-Восточной Европы, особенно западные регионы Польши, Венгрии, Чехии, получали инвестиции от развитых стран Европы. В России же такого практически нет – нечто похожее пытались сделать в Калининградской области, но не сложилось, потому что Россия со своими более развитыми соседями прежде всего отстраивает границу и безопасность, а вовсе не сотрудничество. Поэтому позитивный эффект приграничного положения не действует ни в Карелии, ни в Мурманской, ни в Ленинградской областях.

Кроме того, Россия – страна, где «есть Москва и вся остальная Россия». В Московской агломерации экономика сверхконцентрированна – есть данные , что по объему ВРП Московская агломерация входит в топ-5 крупнейших агломераций мира. Столица по многим показателям значительно обгоняет регионы: доля Москвы в суммарном ВРП регионов составляет 20%, в инвестициях – более 18%, в доходах населения – 17%, в банковских вкладах – более трети. На столичный бюджет приходится почти 20% всех доходов и расходов бюджетов регионов и 27% расходов на национальную экономику.

Однако агломерационный эффект обеспечивает от силы половину успеха, а вторую половину дают институциональные преимущества: в столице концентрируется власть, штаб-квартиры крупного бизнеса, и все это генерирует дополнительные возможности для развития и сильный отрыв доходов столичного населения и столичного бюджета. До тех пор, пока Россия – страна крупных компаний, базирующихся в основном в Москве, и пока в стране слабо развит средний и малый бизнес, Москва будет получать «сверхприбыль». Так складывается институциональный дизайн: в супервертикальной стране с доминированием крупного бизнеса Москва получает очень много преимуществ, и исправить это можно только девертикализацией и сдвигом структуры экономики в сторону среднего и малого бизнеса, а не путем раскулачивания – «забрать у Москвы и отдать регионам».

Россия и соседи

Чтобы понимать, как меняется неравенство, следует учитывать объективные и институциональные факторы. Первое правило: в периоды экономического роста чаще происходит рост неравенства – если этому не препятствует активная перераспределительная политика государства.

Второе правило: в периоды кризиса чаще происходит выравнивание, потому что сильные регионы страдают в кризис сильнее, а слабым почти нечего терять. Третье правило: очень важна политика государства: стимулирует ли она развитие, то есть не сдерживает ли сильных, не отбирает ли у них по максимуму, или все-таки настроена на выравнивание. Наконец, крайне важен еще один институциональный момент – каков политический режим и есть ли рента. В авторитарных, сверхцентрализованных режимах гораздо проще выравнивать, если есть сырьевая рента для перераспределения. Другое дело – кому, на что и с какой целью она будет перераспределяться.

Региональное экономическое неравенство в России в середине 2000-х гг., когда в стране резко выросла нефтяная рента и возможности перераспределения, стало сокращаться , однако с 2014 г. вновь стало постепенно возрастать: трансферты регионам не увеличивались, а если им не добавлять денег, расходы бюджетов не растут, труднее повышать зарплаты бюджетникам, социальные пособия.

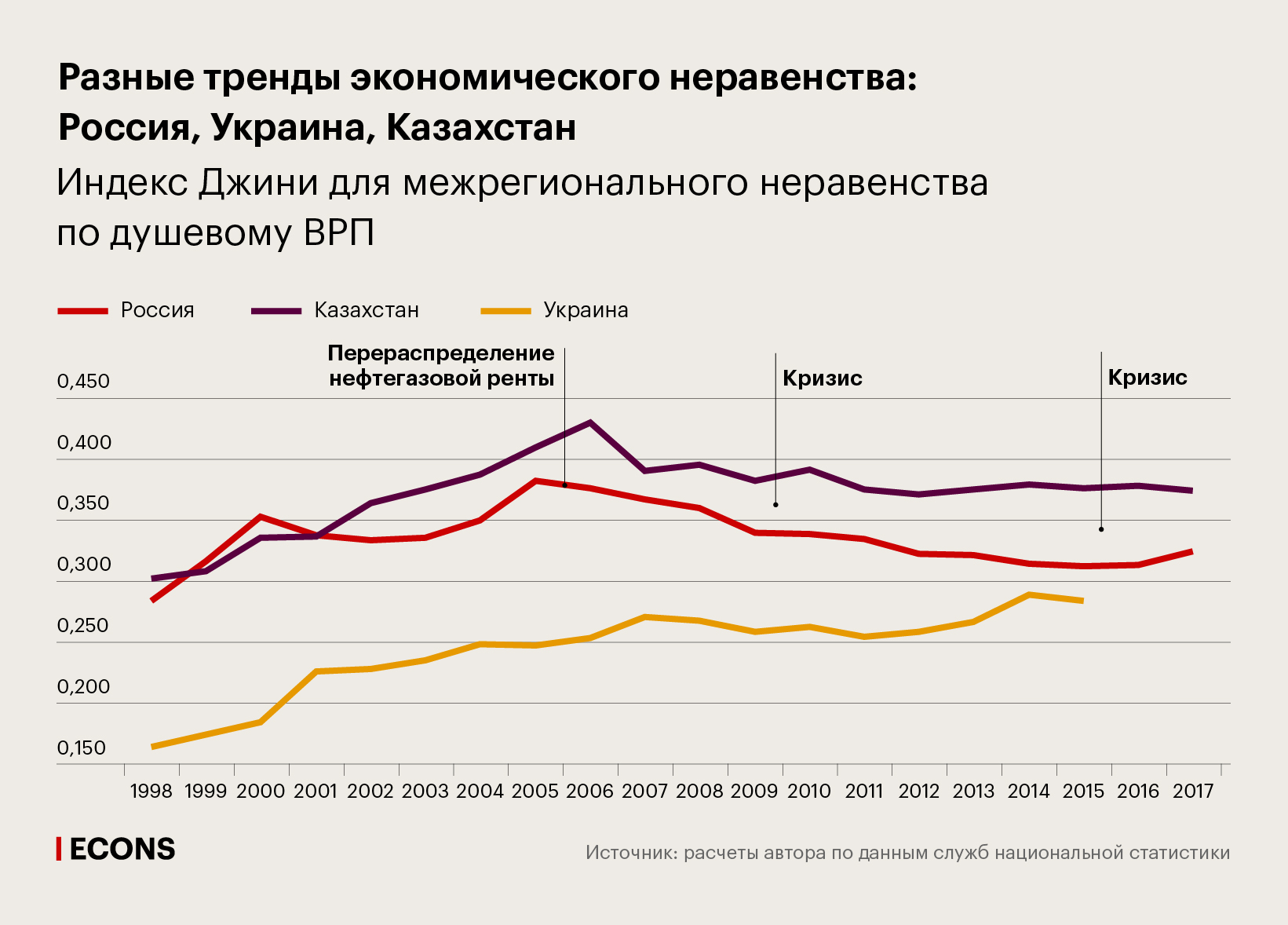

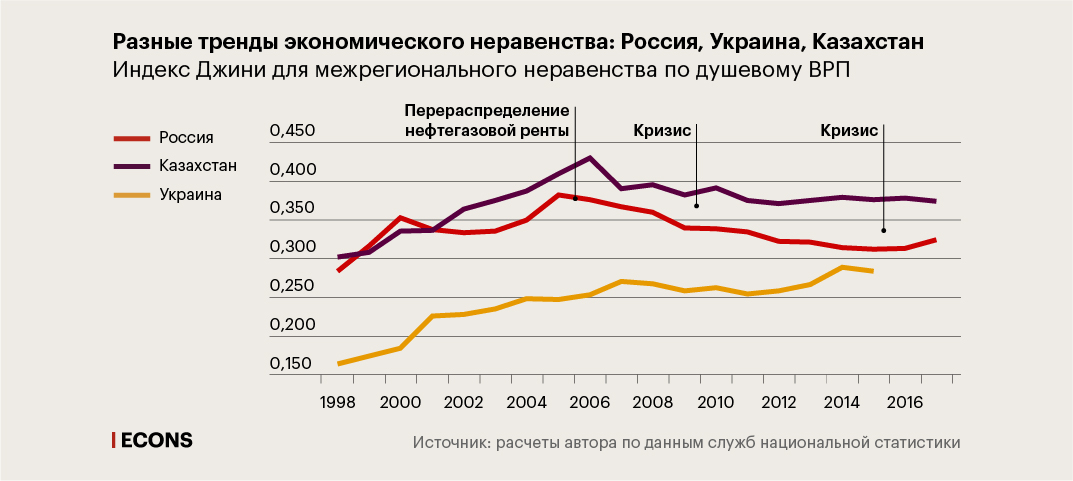

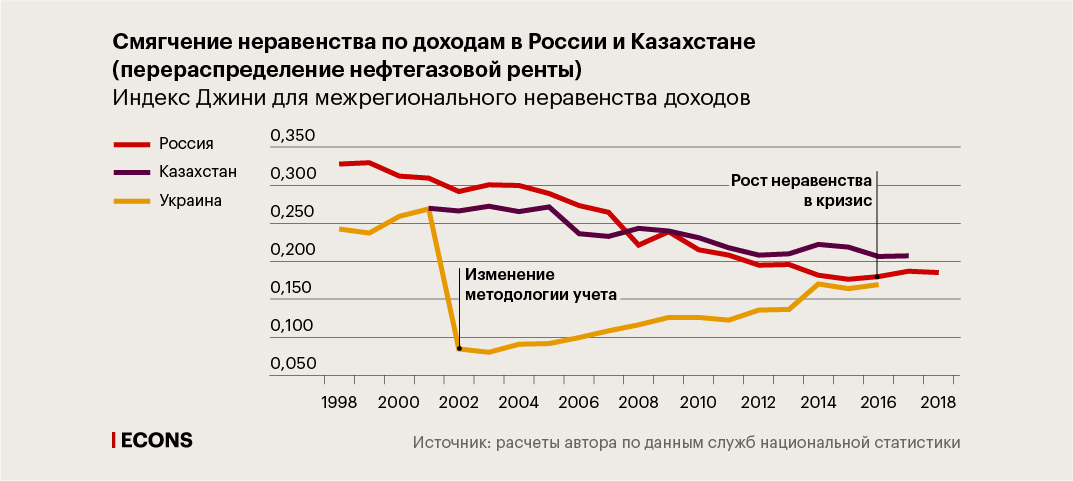

Если сравнивать изменения в межрегиональном неравенстве в России, Украине и Казахстане, видны разные тренды: после распада СССР неравенство росло во всех трех странах, примерно с середины 2000-х гг. в Казахстане и России начинается конвергенция, сближение регионов (в России – более выраженно, чем в Казахстане), а в Украине его не было. Почему так произошло? Ответ простой: Россия перераспределяла нефтяную ренту больше и активнее, Казахстан долго строил Астану, оказывая меньшую поддержку другим регионам, а в Украине ренты для перераспределения просто не было.

Неравенство по инвестициям и в Казахстане, и в России несколько смягчилось, в Украине оно нарастало (инвестиции получали регионы, где имелись конкурентные преимущества). В России смягчения происходили либо в годы кризисного спада, либо в периоды реализации особых геополитических проектов – саммита АТЭС во Владивостоке 2012 г., сочинской Олимпиады 2014 г. Однако устойчивого смягчения неравенства не произошло, и когда начался кризис 2015 г., неравенство стало нарастать.

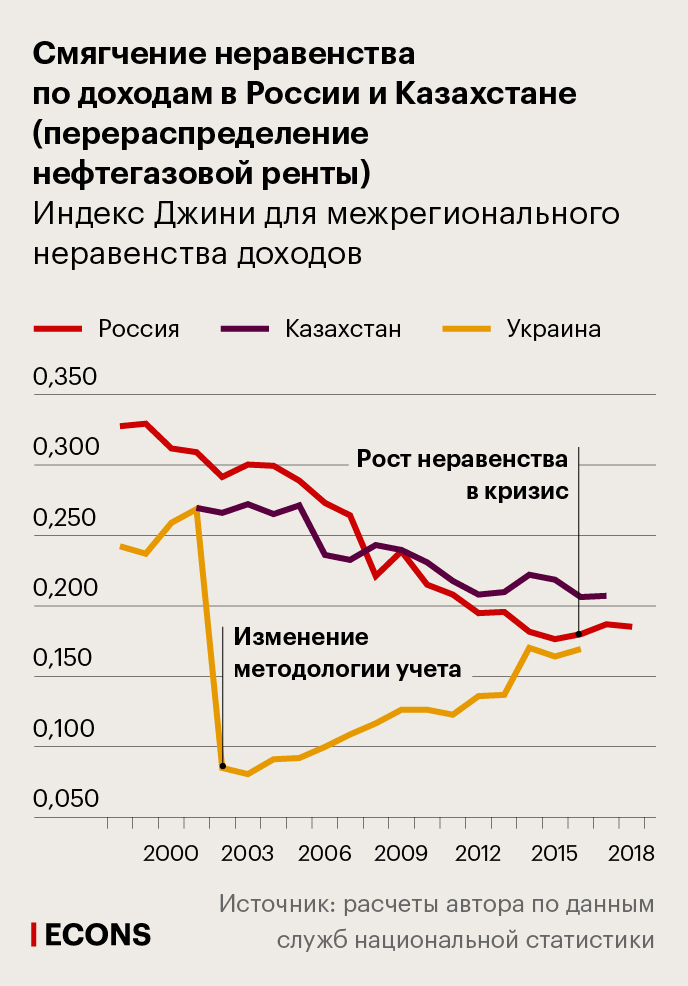

Что касается неравенства по доходам населения, Россия добилась заметного снижения межрегиональной дифференциации, но начиная с кризиса 2014–2015 гг. неравенство опять стало расти на фоне общего снижения доходов населения. Одна из причин – федеральный бюджет несколько лет почти не увеличивал трансферты субъектам, а они идут в том числе на зарплаты бюджетникам и на пособия. В менее развитых регионах это помогало «подтягивать» доходы населения. В Казахстане уровень неравенства выше, и с 2010-х он также перестал снижаться. В Украине неравенство по доходам стабильно нарастало – в более развитых регионах и особенно в Киеве доходы населения росли быстрее.

Что нужно для смягчения неравенства

Сократить межрегиональное неравенство даже в такой дифференцированной стране, как Россия, возможно. Первое, что для этого нужно, – это рост благосостояния. Только когда страна достигает уровня душевого ВВП примерно $10000–15000 (в России, по оценкам МВФ, он превысил $11000), у нее появляется ресурс, который может быть перераспределен.

Второе – социальная политика, направленная на снижение дифференциации по доходам и уровня бедности за счет таргетированной поддержки малоимущих семей. Это политика затратная по администрированию, и, чтобы она была эффективной, нужны базы данных о финансовом положении домохозяйств. Россия сейчас пошла по этому пути и обсуждает создание «социального казначейства» , которое позволит максимально адресно и оперативно предоставлять социальную помощь. Таргетированная помощь бедным домохозяйствам впоследствии снижает и региональное неравенство в уровне жизни, поскольку доля бедных выше в слаборазвитых регионах.

У каждой власти всегда есть дилемма, называемая equity-efficiency , дилемма «равенство – эффективность»: один путь – когда развиваются сильные регионы и тащат за собой остальных, тем самым общая эффективность растет; второй путь – забирать ресурсы у сильных и перераспределять в пользу менее развитых, в результате страна в целом развивается не так быстро, но риски социального неравенства снижаются.

С точки зрения экономической теории отнимать у сильных – не надо, потому что неравенство есть объективное следствие конкурентных преимуществ, и если отнимать у сильных, у них теряются стимулы развития. Однако с точки зрения социального неравенства нет возможности воспроизводить человеческий капитал там, где остро не хватает денег, поэтому социальное неравенство нужно смягчать. Найти точку оптимума в этой дилемме, причем разную в разные периоды, – это искусство.

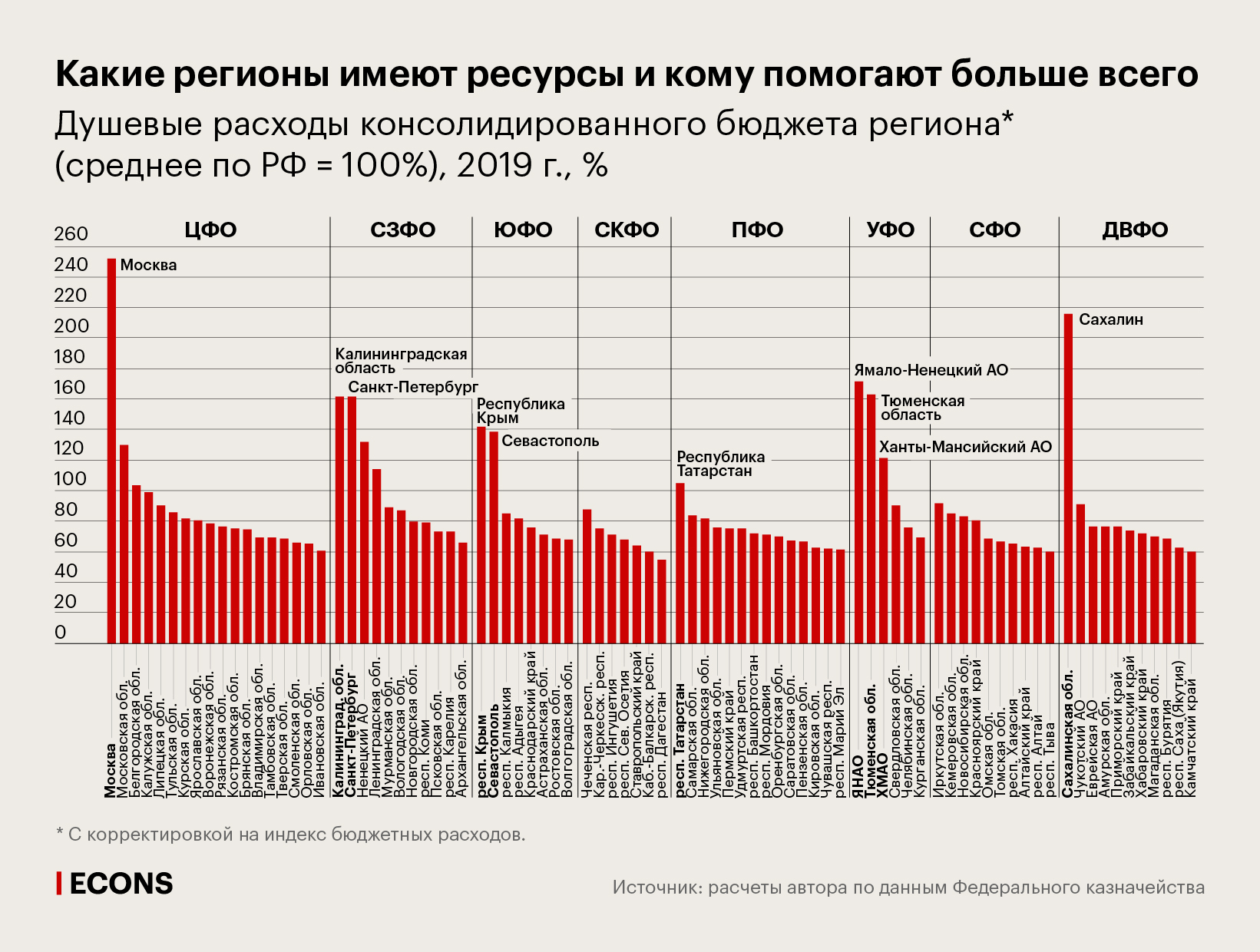

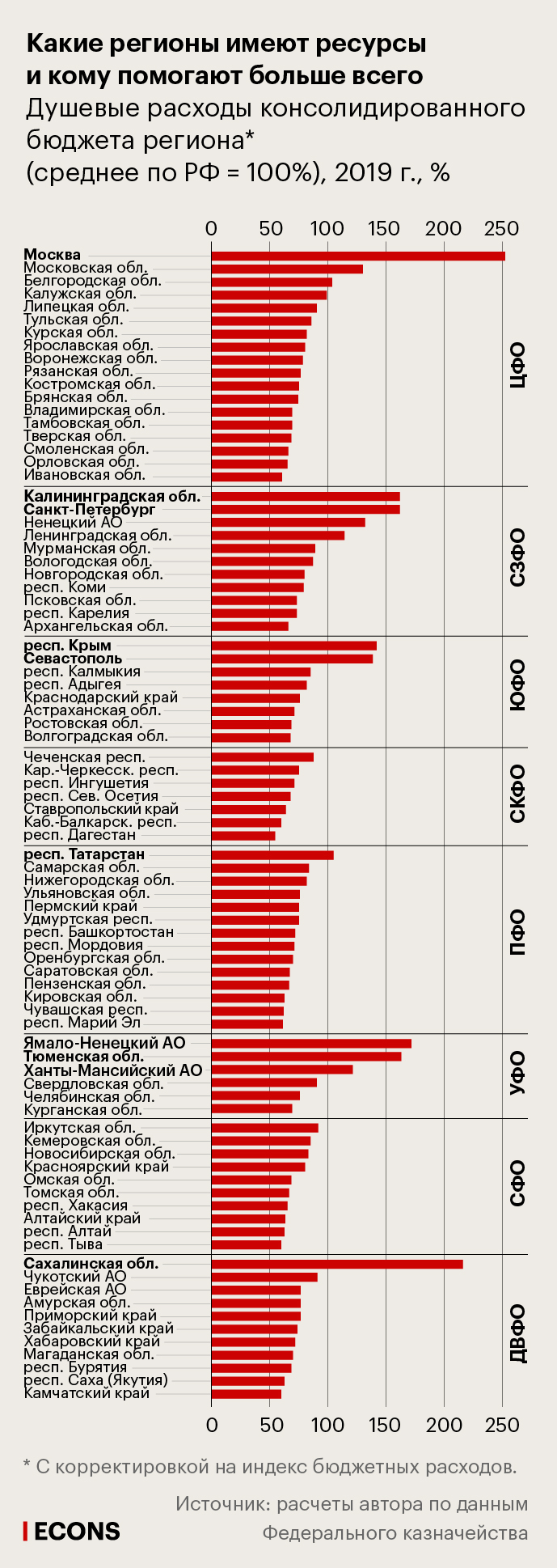

Основной инструмент выравнивания в России – трансферты менее развитым регионам, слабее развита таргетированная помощь бедным домохозяйствам, чтобы повысить их ресурсы. Однако в России есть еще один фактор – геополитический: приоритетные российские регионы по бюджетным трансфертам – это Крым и Севастополь (2% населения страны и 6–7% всех бюджетных трансфертов), Дальний Восток (6% населения и 15–16% трансфертов), Северный Кавказ (5% населения и 10% трансфертов).

Российские приоритеты – не про бедность и не про развитие, они про геополитику. Дальний Восток надо удержать, Крым и Севастополь должны стать витриной развитой России, а Северный Кавказ, прежде всего Чечня, получает особую бюджетную поддержку, чтобы все было спокойно. Оказывается, что лучше всех в России живут два типа регионов – те, у кого нельзя отнять в силу имеющихся у них конкурентных преимуществ (Сахалин, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Москва, в меньшей степени – Санкт-Петербург), и те, кого особо любят в силу геополитического фактора.

Если отказаться от геополитических приоритетов и во главу угла поставить рыночные, то неравенство регионов будет расти – это будет плата за догоняющий рост, ведь любое стимулирование развития приводит к росту регионального неравенства. Это немалые риски. Выравнивающая социальная политика и поддержка бедных домохозяйств – это правильно и разумно, но попробуйте объяснить российскому населению, что в первую очередь поддержка будет предоставляться Тыве, Дагестану, Чечне, Ингушетии (там в легальном поле почти нет налоговой базы и невозможно реально оценить доходы населения, а формально они очень низкие). Главный вывод: простого и хорошего решения, увы, нет, снижение регионального неравенства требует сложных решений.

Источник: econs.online

Что влияет на врп

1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические модели: компьютерное моделирование: учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012.

2. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: практическое пособие по решению задач. – 2-е издание, испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.

3. Турундаевский В.Б. Компьютерное моделирование экономико-математических методов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 1-2. – С. 229-230.

4. Эконометрика: учебник для магистров / под ред. И.И. Елисеевой [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 453 с. – Серия: Магистр.

5. Абу Х., Орлова И.В. Сравнительный эконометрический анализ величины валового регионального продукта в регионах российской федерации // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7-1. – С. 9-10.

6. http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики.

7. http://minfin.ru/ru/ – Министерство финансов Российской Федерации.

Специфика российских условий и огромная роль территориального фактора в развитии социально-экономических процессов обуславливают необходимость исследования системы показателей регионального уровня, соответствующих требованиям рыночной экономики.

В России расчет региональных показателей, основан на методологических принципах СНС. Обобщающим показателем развития регионов является валовой региональный продукт (ВРП).

Сумма валовых региональных продуктов по России не совпадает с ВВП, поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное управление и т.д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом.

Целью работы является исследование влияния основных социально-экономических показателей на размер ВРП субъектов Российской Федерации.

Задачами исследования является оценка качества разработанной модели и прогноз ВРП субъектов Российской Федерации.

Для улучшения качества модели из нее были изъяты регионы (г. Москва, Краснодарский край, Московская область и республика Татарстан.), которые значительно отличаются от общей совокупности, т.е. являются «выбросами».

Информационной базой являются данные с сайта Министерства Финансов Российской Федерации и статистический сборник «Россия в цифрах 2014».

В качестве независимых переменных были выбраны 11 основных социально-экономических показателей, характеризующих экономику субъекта Российской Федерации. В Таблице 1 представлены условные обозначения независимых переменных.

Условные обозначения независимых переменных

Объем внутреннего государственного долга, тыс. руб.

Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел.

Среднедушевые потребительские доходы, руб.

Среднедушевые потребительские расходы, руб.

Основные фонды в экономике (на конец года), млн. руб.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, млн. руб.

Индекс потребительских цен, %

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

После спецификации модели необходимо провести корреляционный анализ. Для этого необходимо воспользоваться надстройкой Excel Анализ данных – Корреляция. В результате будет получена матрица коэффициентов парной корреляции, столбцы и строки которой характеризуют тесноту связи зависимой переменной. Чем ближе значение коэффициента к единице, тем сильнее связь между факторами.

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции прежде всего стоит начать с изучения первого столбца матрицы, в котором находятся коэффициенты корреляции, характеризующие связи между зависимой и независимыми переменными.

Валовый региональный продукт имеет сильную прямую связь с 6 факторами из 11 – со среднегодовой численностью занятых в экономике (ryx2 = 0.903), с основными фондами в экономике (ryx5 = 0.926), с объемом отгруженных товаров собственного производства (ryx6 = 0.965), с оборотом розничной торговли (ryx8 = 0.910), с финансовыми результатом деятельности организаций (ryx9 = 0.866) и с инвестициями в основной капитал (ryx11 = 0.926). Со среднедушевыми потребительскими расходами валовый региональный продукт имеет умеренную связь (ryx4 = 0.493). Оставшиеся факторы слабо влияют на изменение валового регионального продукта.

Немаловажным при анализе матрицы парных коэффициентов корреляции является изучение тесноты связи между независимыми переменными. Наличие мультиколлинеарности затрудняет или вовсе исключает возможность вычисления параметров модели и также усложняет интерпретацию полученных результатов. Мультиколлинеарность считается установленной, если rxixj > 0.8.

Анализ полученной матрицы показал, что между всеми факторами существует тесная связь. Исключением является коэффициент корреляции между х9 и х5, х9 и х8, но так как основные фонды в экономике и оборот розничной торговли тесно связи между собой, целесообразно включить в модель два фактора – оборот розничной торговли и сальдированный финансовый результат деятельности организаций.

Выше был описан способ выбора признаков для построения модели с помощью матрицы парных коэффициентов корреляции. Также выбор признаков можно осуществить методом исключения. Для него необходимо воспользоваться инструментом Регрессия в надстройке Анализ данных в Excel.

Значимость полученных параметров проверяем по значение t – критерия. Для нашей модели его значение равно | – 1,67 |, при заданном уровне значимости α = 0,05 и числа степеней свободы df=n-k-1, где n – число наблюдений (75), а k – число параметров.

Постепенно из модели были исключены факторы с незначимыми параметрами. Помимо проверки значимости с помощью t –критерия, в работе была проведена проверка при помощи P – значения t – статистики Стьюдента, значение данного показателя для значимых коэффициентов должны удовлетворять неравенству: P – значение < 0,01

И третий способ проверки значимости заключался в анализе доверительных интервалов для полученных коэффициентов. Для значимых коэффициентов границы доверительного интервала имеют одинаковые знаки.

После проверки значимости коэффициентов тремя способами в модель следует включить следующие факторы – основные фонды в экономике, объем отгруженных товаров собственного производства, оборот розничной торговли, сальдированный финансовый результат и инвестиции в основной капитал.

Стоит отметить, что после исследования тесноты связи меду факторами, было выявлено наличие мультиколлинеарности, что может затруднить интерпретацию результатов, поэтому в работе была произведена оценка качества двух моделей. Первая модель – двухфакторная, в которой исключены тесно связанные между собой независимые переменные. Вторая модель –пятифакторная, т.к., для более качественной модели необходимо включать такое количество факторов, при котором объем выборки будет в 6-7 раз больше независимых переменных, включенных в модель.

Непосредственно перейдем к оценке качества моделей. В таблице 2 представлены значения показателей, характеризующих точность модели.

С экономической точки зрения, коэффициенты в двухфакторной модели означают, что при увеличении оборота розничной торговли на 1 млн. руб. ВРП региона увеличится на 1,136 млрд. руб., а если сальдированный финансовый результат увеличится на 1 млн. руб., то ВРП увеличится на 3 млн. руб.

В пятифакторной модели при увеличении основных фондов в экономике на 1 млн. руб. ВРП увеличится на 88 млн. руб. при неизменных остальных факторах, а при изменении объема отгруженных товаров на 1 млн. руб., ВРП возрастет на 0,3 млрд. руб. Увеличив оборот розничной торговли на 1 млн. руб., ВРП повысится на 444 млн. руб., а увеличение сальдированного финансового результата деятельности организаций и инвестиций в основной капитал приведет к увеличению ВРП на 1 млн. руб.

Для оценки качества модели множественной регрессии вычисляют коэффициент детерминации R2 и коэффициент множественной корреляции R. Чем ближе к 1 значения этих характеристик, тем выше качество модели. Так, к примеру, в двухфакторной модели доля вариации результативного признака, находящегося под воздействием изучаемых факторов учтена в модели и обусловлена влиянием факторов на 95,2%, а в пятифакторной модели на 98,5%, что говорит о достаточно высокой точности модели.

Также, точность модели можно оценить с помощью средней ошибки аппроксимации. В двухфакторной модели данный показатель равен 24,913%, что говорит и неточности модели, т.к. фактические значения ВРП отличаются от расчетных почти на 25%. Пятифакторная модель более точная фактические значения отличаются от расчетных на 8,75%.

Проверка значимости уравнения регрессии была произведена на основе F-критерия Фишера. В двухфакторной модели табличное значение F-критерия при доверительной вероятности α = 0,95 и числа степеней свободы ν1 = k = 2 и ν2=n-k-1=75-2-1=72 составляет 0,051. В пятифакторной модели – 0,226. Т.к. оба расчетных значения больше табличных, уравнение регрессии следует признать значимым, то есть его можно использовать для анализа и прогнозирования.

В работе был осуществлен прогноз на примере двухфакторной и пятифакторной моделей. В первом случае xпр составят 30% от максимального значения независимых переменных. Во втором случае – 80% от максимума. В таблице 3 представлены результаты прогноза.

Оценка точности модели множественной регрессии

Источник: eduherald.ru

Статистическое изучение регионального распределения доходов населения в России

Фильчина, Н. С. Статистическое изучение регионального распределения доходов населения в России / Н. С. Фильчина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 11 (115). — С. 1038-1040. — URL: https://moluch.ru/archive/115/30880/ (дата обращения: 09.09.2023).

В статье рассмотрено региональное распределение доходов населения по субъектам РФ, влияние на уровень доходов ВРП. Осуществлена группировка субъектов РФ по ВРП и проведен корреляционно-регрессионный анализ.

Ключевые слова: доходы населения, ВРП, среднедушевые доходы, метод группировки, корреляционно-регрессионный анализ.

Финансы — это процесс движения денежных средств. Одним из важнейших элементов финансовой системы являются доходы населения. Исследование доходов в современных экономических условиях актуально, так как они обеспечивают поддержание экономики, делают платежеспособным спрос [3].

На территории РФ этот показатель варьируется, что обусловлено разными экономическими условиями и уровнем доходов территории — валовым региональным продуктом (ВРП).

Проведем исследование зависимости доходов населения от величины ВРП, используя однофакторную модель, где среднедушевые доходы, руб. — у, ВРП, млн. руб. — х (ранжированный фактор). В совокупность включим все субъекты РФ за исключением г. Москва как значения с наибольшим отклонением, которое отрицательно повлияет на качество исследования [2]. Определим размах вариации:

Методом группировки распределим субъекты РФ по величине ВРП с соблюдением нормальности распределения. Полученные семь групп представлены в таблице 1.

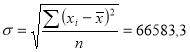

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение:

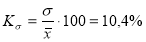

Следовательно, коэффициент вариации составит:

Коэффициент вариации не превышает 33,3 %, а значит, совокупность однородна и дальнейший анализ возможен [1].

Результаты группировки субъектов РФ по ВРП

Верхняя граница интервала

Число единиц всовокупности

Среднее значение

Источник: moluch.ru