В современной рыночной экономике имеется три основные сферы.

1. Домашнее хозяйство — это экономическая единица, состоящая из одного или более лиц (например, семья), снабжающая экономику ресурсами и использующая полученные за них деньги для приобретения товаров и услуг, для удовлетворения своих потребностей. Признаки домохозяйства: а) наличие находящихся в их собственности ресурсов; б) самостоятельное принятие решений; в) стремление к возможно более полному удовлетворению своих потребностей при имеющихся ресурсах. Домохозяйства (частные лица, группа лиц) владеют ресурсами четырех видов: землей и другие природными ресурсами, капиталом, трудом, предпринимательскими способностями. Им соответствуют четыре вида доходов: рента, процент, заработная плата, прибыль. Каждое домохозяйство может владеть одним видом ресурсов, например, только трудом и жить на заработанную плату, или несколькими видами, получая, например, заработанную плату и процент на капитал.

2. Частный сектор представлен деловым предприятием (фирмой) — экономической единицей, которая:

— использует факторы производства для изготовления продукции с целью ее продажи;

— стремится к максимизации прибыли;

— самостоятельно принимает решения.

В частном секторе выделяется финансово-кредитное учреждение — экономическая единица, обеспечивающая движение денежной массы, необходимой для нормального функционирования обмена.

3. Государственный сектор — правительственные учреждения, осуществляющие юридическую и политическую власть для обеспечения правовых условий хозяйствования, а также казенные унитарные предприятия, которые представляют государственную собственность.

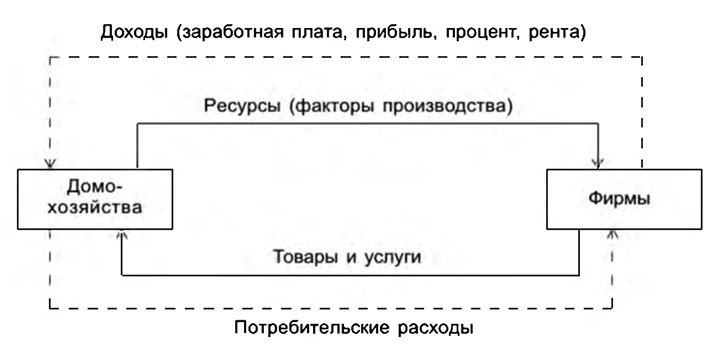

Связь между тремя основными сферами рыночной экономики можно изобразить в виде циклических (замкнутых) потоков товаров и денег.

Основными субъектами рыночной экономики являются домохозяйства и фирмы. Домохозяйства предъявляют спрос на потребительские товары и услуги, являясь одновременно поставщиками экономических ресурсов. Спрос домохозяйств выражается в расходах, осуществляемых на рынках потребительских благ и услуг.

Фирмы предъявляют спрос на ресурсы, предлагая в свою очередь потребительские товары и услуги. Продажа этих товаров и услуг составляет выручку фирмы. Покупка ресурсов, необходимых для этого, означает издержки фирмы.

Домохозяйства, поставляя необходимые ресурсы (капитал, труд, землю, предпринимательские способности), получают денежные доходы (заработанную плату, ренту, процент, прибыль). Таким образом, реальный поток экономических благ дополняется встречным денежным потоком доходов и расходов. Получаем простую модель кругооборота.

|

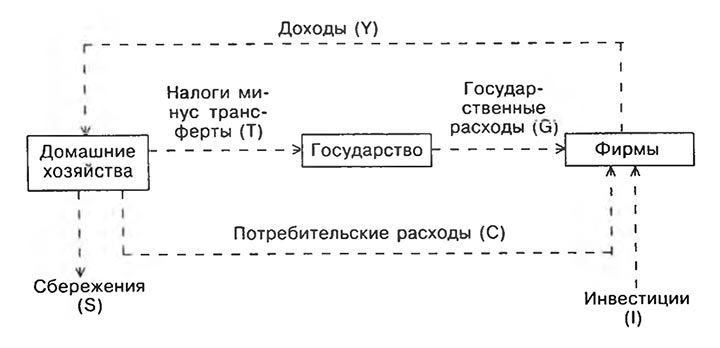

Функции государства в кругообороте можно представить следующим образом:

|

Домашние хозяйства и фирмы платят в пользу государства налоги, получая от него, в свою очередь, трансфертные платежи и субсидии. Кроме того, правительство осуществляет на всех рынках крупные закупки как потребительского, так и производственного характера.

Модель кругооборота может быть уточнена путем включения в нее международной торговли.

Источник: social-sciences.ru

Тема 9. Смешанная рыночная экономика: реальности современного капитализма

Все современные реально функционирующие экономические системы (США, страны Западной Европы и Япония) — смешанные системы. В то же время современные развитые экономические системы мира резко отличаются друг от друга по соотношению экономической роли государства (правительства) и рынка в управлении экономикой. В настоящее время в экономике стран Западной Европы от 30 до 40% в хозяйственной деятельности приходится на государство, а в экономике США — менее 20%.

Среди экономистов есть мнение, что в реальной действительности экономические системы располагаются где-то между границами чистого капитализма и командной экономики. Экономика капиталистических стран до «Великой депрессии» (1929—1933) была ближе к чистому капитализму, который породил крупные корпорации и сильные профсоюзы. Экономика же бывшего Советского Союза, где господствовали государственная собственность и система централизованного управления, — типичный пример командной экономики. Современная экономика развитых стран представляет собой преимущественно смешанную (гибридную) систему, где частный и государственный секторы взаимодействуют.

9.2. Частный сектор и его экономические агенты

Частный сектор в смешанной экономике развитых стран господствует в прибыльных отраслях экономики.

Он производит основную массу продуктов и услуг индивидуального пользования (автомобили, компьютеры, производственные и жилые дома, уголь, нефть и т. д.), т. е. создает материальную базу для удовлетворения безграничных потребностей, в том числе и для осуществления государственной деятельности. Частный сектор несет на себе основную экономическую нагрузку. Частный сектор представляет собой взаимодействие трех экономических агентов: домохозяйств, деловых предприятий (фирм) и международного сектора.

Экономические агенты — «действующие лица» в рыночной экономике: они принимают решения и совершают хозяйственные действия.

А. Домохозяйства — это семьи (адвокатов, врачей, фермеров, торговцев, владельцев мелких и иных некорпоративных предприятий) или группа лиц, проживающих под одной крышей, которые занимаются экономической деятельностью в течение длительного периода времени (не менее одного года).

В развитых странах домохозяйства — один из ведущих подсекторов частной экономики. С одной стороны, домохозяйства выступают как получатели дохода в виде заработной платы, прибыли, ренты и процента. Заработная плата выплачивается наемным работникам; прибыль — собственникам капитала, рента и процент — за ресурсы, находящиеся в чьей-либо собственности.

С другой стороны — домохозяйства выступают как основная расходующая группа. Как же они расходуют свои доходы? Ответ прост: 1) часть выплачивается государству в форме индивидуальных налогов; 2) остаток распадается на личное потребление и личные сбережения.

Личные сбережения (S) — это все то, что осталось после расходов на личное потребление и предметы роскоши.

Б. Деловые предприятия включают в себя два компонента: 1) предприятие и 2) фирма. Предприятие — учреждение, которое производит и распределяет товары и услуги. К ним относятся заводы, фабрики, фермы, шахты, небольшие или крупные магазины и т. д. Фирма — организация, которая владеет и ведет хозяйственную деятельность на этих предприятиях.

Большинство фирм — одно предприятие, другие же фирмы владеют и управляют несколькими предприятиями. К ним относятся промышленные, строительные, сельскохозяйственные, торговые и другие фирмы. Подробнее о фирмах читайте раздел второй «Микроэкономика». Совокупность крупных деловых предприятий, или фирм, представляет собой корпоративный сектор.

В. Международный сектор. В современной рыночной экономике возрастает значение фирм, работающих на экспорт. В своей совокупности они представляют собой международный сектор.

Можно иметь кроссовки, сделанные в одной стране, наручные часы — в другой, телевизор — в третьей, автомобиль — в четвертой и т. д. Цель любой экономики — интеграция и проникновение на мировой рынок. Мировой рынок оказывает многократное воздействие на современную экономику всех стран в форме: а) наиболее эффективного использования мировых ресурсов и б) усиления конкуренции. Потенциальным недостатком является то, что международные экономические связи порождают новые источники нестабильности на макроэкономическом уровне.

9.3. Кругооборот доходов, ресурсов, товаров и услуг в частном секторе закрытой экономики

Три фундаментальные проблемы рыночной экономики решаются посредством кругооборота доходов, ресурсов, товаров и услуг.

В частном секторе закрытой (без международного сектора) экономики взаимодействуют два агента: домохозяйства и фирмы. На рис. 9.1 показаны их взаимоотношения. Фактически здесь отражены два циркулирующих потока: реальный поток (на рисунке показан сплошной линией) направлен по часовой стрелке и отражает перемещение ресурсов, товаров и услуг. Денежный поток (на рисунке показан пунктирной линией) направлен против часовой стрелки и отражает перемещение денег:

Рис. 9.1. Кругооборот доходов, потребительских расходов, ресурсов, товаров и услуг

Поскольку домашние хозяйства владеют факторами производства и «предоставляют» их фирмам, они получают взамен доходы. Эти доходы позволяют домашним хозяйствам удовлетворить свои потребности в товарах и услугах, производимых фирмами. Плата за товары и услуги — это затраты для домашних хозяйств и доходы для фирм.

Данная модель обладает рядом важных свойств.

1. Модель описывает полностью изолированную систему: все в ней уравновешенно; на любом участке контура поток в одну сторону точно уравновешен встречным потоком. О такой системе можно сказать, что она находится в равновесии. В модели не учитываются факторы, которые могли бы внести возмущение в систему, как бы должно она ни функционировала. Все элементы системы сбалансированы. После того как система начала функционировать, причины для каких-либо ее изменений не возникают.

2. Система нестатична хотя бы потому, что включает в себя потоки. Ее работа характеризуется периодом времени, в течение которого совершается полный кругооборот физических элементов или денег. Любые измерения в экономике должны производиться периодически.

Заметим, что в данной модели цены на все товары и услуги, как и на все факторы производства, постоянны и постоянные материальные потоки уравновешиваются встречными постоянными денежными потоками. Иначе говоря, между миром денег и физическом миром существует однозначное соответствие. В реальной экономике такое соответствие отсутствует, что неизбежно вызывает проблемы.

Наиболее распространенной является ситуация, когда скорость изменения денежной массы отличается от скорости изменения физического объема товаров и услуг. Если скорость роста денежной массы превышает скорость роста физического объема продукции, это принято называть инфляцией.

В этом случае «реальная» стоимость денег (покупательная способность денег) — количество товаров и услуг, которые можно на них купить — уменьшается. Однако в рамках модели, представленной на рис. 9.1, инфляция невозможна, так как все участвующие величины предполагаются постоянными. Далее будет рассмотрена более сложная модель — с учетом участия государства и международных отношений.

Специфика смешанной экономики заключается в том, что частный сектор работает вкупе с государством или подвергается государственному регулированию. Следовательно, наряду с домохозяйствами, деловыми предприятиями, международным сектором в смешанной экономике в качестве экономического агента можно рассматривать государство, что привело к образованию государственного сектора. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

9.4. Государственный сектор (правительственные закупки и трансфертные платежи)

Классики экономической теории (А. Смит, Д. Рикардо) считали, что рыночная экономика должна развиваться на основе саморегулирования, т. е. без участия каких-либо внешних сил, в том числе и государства. Однако разразившийся в 1929—1933 гг. глубочайший кризис капиталистической экономики ознаменовал конец «эры» саморегулирования, или свободного предпринимательства, и показал неспособность рыночной системы развиваться без государства как экономического агента.

Вмешательство государства в экономику объективно вызвано стремлением правительства смягчить неэффективность и «несправедливость», связанные с функционированием рыночной экономики.

Необходимость государственного вмешательства, или регулирования рыночной экономики, теоретически обосновал английский экономист Дж. М. Кейнс в книге «Общая теория занятости, процента и денег». Эта теория получила в той или иной степени практическое применение в экономике всех развитых капиталистических стран. В 70—80-х гг.

XX столетия стал наблюдаться как бы обратный процесс: усилился интерес к рыночному механизму. Причиной явилось снижение эффективности государственного сектора. Однако это не означает, что происходит полное свертывание государственного вмешательства в рыночную экономику развитых стран.

Причинами роста государственного вмешательства в экономику являются:

- рост расходов на оборону;

- рост населения;

- решение проблем окружающей среды и инфраструктуры;

- решение социальных проблем: безработицы, образования, здравоохранения, бедности, социального равенства и справедливости.

Экономическая сила государства определяется долей национального дохода, сосредоточенной «в его руках», что приводит к формированию государственного сектора.

Если государству (правительству) принадлежит весь национальный доход, то это чисто государственная, или командная, экономика. В таком случае управление экономикой осуществляется из единого центра. Подобная экономика, как уже говорилось, имела место в социалистических странах, в частности, в нашей стране, или бывшем Советском Союзе.

Если государство распоряжается частью национального дохода, то такая экономика является смешанной.

Государственное вмешательство, или регулирование, выступает в двух видах: как косвенное и прямое.

Косвенное, или административное, регулирование — регулирование без инвестиций, без государственных расходов. Это законы, указы, постановления, распоряжения и т. д. Косвенное регулирование осуществляется через механизм законодательной и исполнительной власти с целью создания благоприятных условий для частного предпринимательства в стране. В арсенал косвенного регулирования можно отнести такие виды государственной деятельности, как налоговая, бюджетная, денежно-кредитная, валютная политика.

Прямое государственное регулирование — непосредственное участие государства в экономической деятельности и социальной сфере. Оно осуществляется в результате государственных расходов с целью уменьшения неравенства в распределении доходов и создании государственного сектора в экономике, или так называемых общественных благ (инфраструктуры) как в экономической сфере, так и в социальной.

Теперь более подробно рассмотрим функции государства в смешанной экономике.

1. Правительство использует механизм законодательной и исполнительной власти для обеспечения эффективной частной деятельности. Оно определяет права частной собственности и предоставляет законный статус частным предприятиям; гарантирует соблюдение контрактов; устанавливает законные «правила поведения» между фирмами, производителями и потребителями, рабочими и менеджерами. Однако некоторые экономисты считают, что правительство чрезмерно регулирует взаимоотношения предприятий, потребителей и рабочих, подавляя экономические стимулы и подрывая эффективность производства.

2. Правительство проводит ряд антимонополистических, или антитрестовских, законов с целью защиты и усиления конкуренции в качестве эффективного регулятора поведения бизнеса. Это та сила, которая подчиняет производителей и поставщиков ресурсов диктату потребителя. Появление монополий резко изменяет эту ситуацию. Монополия как бы заменяет собой конкуренцию: продавцы (производители) манипулируют на рынке ценами к собственной выгоде и в ущерб обществу в целом. В связи с этим монополия порождает нерациональное распределение экономических ресурсов, а государство поддерживает высокую степень развития конкуренции.

Государство всегда будет иметь свою долю национального дохода в современной рыночной экономике.

1. Государство берет на себя задачу уменьшить неравенство доходов в обществе.

Рыночная система влечет за собой значительное неравенство в распределении национального дохода между людьми. Несмотря на некоторый прогресс, бедность среди общего изобилия продолжает оставаться острой экономической и политической проблемой. Эта задача находит решение через трансфертные платежи.

Трансфертные платежи — это выплаты государства, которые просто перераспределяют налоговые поступления, полученные от всех налогоплательщиков, определенным слоям населения в форме пособий по безработице, выплат по социальному страхованию и обеспечению, пособий ветеранам войны и т. д. Трансферты представляют собой собственно перераспределительные потоки, так как они связаны с затратами, или «инвестициями в человека». Трансферты не всегда выдаются в обычной денежной форме. Иногда они имеют вид целевых средств платежа или просто выдаются в натуральной форме (например, детское питание). За последние два десятилетия в развитых странах трансфертные платежи заметно выросли.

2. Правительство берет на себя создание общественных благ, или инфраструктуры.

Общественные блага (инфраструктура) удовлетворяют коллективные потребности. К ним относятся: национальная оборона, космос, информация, электроэнергия, общественный транспорт, здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т. д.

По своему потребительскому назначению они противоположны товарам индивидуального потребления.

Во-первых, общественные блага неделимы, их нельзя продать поштучно, как, скажем, автомобиль. Например, дорогой пользуется любой человек: имеет он автомобиль или нет.

Во-вторых, каждый человек пользуется этими благами, и не существует эффективных способов отстранения его от пользования ими, как только эти блага возникают. Классическим примером общественного блага служит маяк, предостерегающий корабли от коварного морского побережья или гавани. Практически нет способа исключить для некоторых кораблей возможность пользования выгодами от маяка.

Традиционно в развитых и особенно развивающихся странах производство общественных благ, или инфраструктуры, является сферой деятельности государственного сектора. Это достигается путем налогообложения частного сектора и населения. Налоги высвобождают ресурсы из частной сферы.

Правительство через закупки товаров и услуг направляет эти ресурсы (налоги) в производство общественных благ и услуг. Более широко правительственные закупки — это расходы правительства на закупку оружия, строительство автомагистралей, информационных центров, оплата услуг врачей, судей, пожарных, учителей и т. д. Правительство сознательно перераспределяет ресурсы с целью осуществить значительные изменения в структуре национального продукта страны. Оно может пустить ресурсы как на производство управляемых ракет, военных самолетов, так и на строительство новых школ и автомагистралей, т. е. объектов инфраструктуры. Подробнее об инфраструктуре смотрите ниже.

В конечном итоге государство в смешанной экономике решает три задачи:

- способствует повышению эффективности экономики;

- обеспечивает справедливость в распределении доходов;

- поддерживает макроэкономическую стабильность: а) полную занятость и б) стабильный уровень цен. Как может правительство это осуществить? Ответ один: только через политику правительственных доходов и расходов или механизм фискальной политики.

Можно долго спорить, что важнее — частный или государственный сектор. Это бесполезно: современная экономика уже не может быть или только частной, как это было в капиталистических странах до «Великой депрессии» (1929—1933), или только государственной, как это было в социалистических странах, в частности, в СССР. Она может быть только смешанной.

Между тем стремительное увеличение государственного сектора и государственного регулирования в условиях рыночной экономики не может быть беспредельным. Рыночная экономика накладывает на функции государства определенные ограничения.

Недопустимы такие методы вмешательства государства, которые разрушают рыночный механизм, подменяют его прямым администрированием. Гораздо эффективнее действуют косвенные регуляторы (налоги, субсидии и т. д.), особенно те из них, которые органично встроены в рыночную экономику. Поэтому государственное регулирование должно не заменять силы рынка, а скорее усиливать их действие.

Следует помнить, что все государственные регуляторы противоречивы. Краткосрочные выгоды могут обернуться долгосрочными потерями. Разрастание бюрократического аппарата усложняет процесс принятия решений. Поэтому «провалы» рынка могут быть дополнены, а иногда и усилены политикой государства.

9.5. Кругооборот доходов и расходов в смешанной экономике

Теперь мы можем сделать вышеприведенную модель (см. гл 9.3) еще более реалистичной, включив в нее государственный сектор. Для этого предположим, что государство выступает как экономический агент, получающий доходы в виде налогов и расходующий его на закупки товаров и услуг. Обобщенная таким образом диаграмма кругооборота доходов и расходов в смешанной экономике представлена на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Кругооборот доходов и расходов в смешанной экономике

Согласно рисунку домохозяйства распоряжаются своими доходами тремя способами: они покупают потребительские товары и услуги, делают сбережения и платят налоги государству. Фирмы производят товары и услуги и получают доходы от их реализации, а государство собирает налоги, делает трансфертные платежи — пособия по безработице, бедным, инвалидам, ветеранам войны и т. д., а остальное расходует на покупку товаров и услуг.

При этом надо учесть, что домохозяйства часть доходов расходуют на потребление, а часть — на сбережения. Фирмы же часть дохода направляют на инвестиции с целью расширения производства. В конечном итоге государство как бы интегрируется в кругооборот и становится органичной частью экономической деятельности. В этом и есть суть смешанной экономики.

Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория : учебник / С.С. Носова. — 4-е изд., стер. — Москва: КНОРУС, 2017.

Категории

- Общие понятия

- Законы и модели

- Теории и школы

- Бухгалтерский учет

- История экономических учений

- Макроэкономика

- Маркетинг

- Менеджмент

- Микроэкономика

- Мировая экономика

- Предпринимательство

- Управление производством

- Финансы и кредит

- Экономика предприятия

Источник: www.economicportal.ru

Понятия государственного сектора, государственной собственности, их роль в экономике

Изучение опыта государственного участия в экономическом развитии передовых стран мира интересно и познавательно само по себе. Но для нас существует еще и проблема использования такого опыта с учетом ошибок предшественников, его адаптации к современным рыночным условиям России. Роль государства в экономической жизни огромна.

И так было на протяжении последних пяти столетий, хотя роль эта постоянно менялась. Призывы резко ограничить вмешательство государства в экономику отражали всего лишь противостояние окрепшей промышленной буржуазии сначала феодальному, а затем новому государству, уже буржуазному, но воспринявшему многое от феодализма. После полного утверждения капиталистических рыночных отношений идеологи нового строя вынуждены были отказаться от категорического отрицания роли государства в хозяйственной жизни.

На сегодняшний момент острой проблемой нашего государства является его роль в экономической системе. Также стоит серьёзная проблема – развитие своего рынка и расширение экономики. Так как у нас не развита собственная промышленность, следовательно, я думаю, что стоит более глубоко изучить этот вопрос. И каким образом его решить?

Во всех экономических системах государство регулирует экономику. Такое регулирование в современной рыночной экономике осуществляется в намного меньших масштабах, чем в административно-командной системе. Тем не менее, и здесь экономическая роль государства велика.

В экономике России большой упор делается на централизованное планирование. Наша экономика представляет собой преимущественно рыночную систему. Вместе с тем экономические функции государства играют в ней очень существенную роль.

Количественно выразить экономическую роль государства нелегко. Весьма грубым показателем удельного веса рынка и государства в экономике служит тот факт, что в настоящее время около 4/5 национального продукта обеспечивается рыночной системой, а остальная его часть производится под эгидой государства.

Но помимо финансирования производства государство осуществляет ряд программ социального страхования и социального обеспечения, ставя своей целью перераспределение дохода в частном секторе экономики. Статистика показывает, что налоги и общий объём государственных расходов – на покупку товаров и услуг и на социальные программы – составляют приблизительно 1/3 национального продукта.

Наконец, множество трудно поддающихся количественному изменению регулирующих мер, предназначенных, для защиты окружающей среды, охраны здоровья и труда рабочих, защиты потребителей от опасных продуктов, обеспечения равного доступа к вакантным рабочим местам и контроля за практикой ценообразования в определённых отраслях, вовлекает государство практически во все сферы экономической деятельности. Экономическая роль государства, несомненно, велика и всеобъемлюща. В отличие от модели чистого капитализма нашу экономику лучше характеризовать как смешанный капитализм. Функционирование частного сектора на основе рыночной системы модифицируется самыми разными способами государственным сектором.

Ученые – экономисты, как зарубежные, так и отечественные, давно занимаются проблемами взаимоотношений государственного и частного сектора, вопросами о роли государства и степени его влияния на частный сектор экономики. Но единой точки зрения, общей теории так и не было выработано.

Отказ государства от доведения обязательных плановых заданий предприятиям и прямого вмешательства в их деятельность сопровождался мерами по созданию многоукладной экономики — формированию частной собственности и преобразованию государственных предприятий и организаций в частные и смешанные.

1. Государственный сектор в экономике

Понятия государственного сектора, государственной собственности, их роль в экономике.

В нормативных актах и экономической правоприменительной практике в настоящее время соседствуют различные толкования понятия “госсектор экономики”. В соответствии с наиболее полным определением он включает государственные унитарные предприятия (на правах хозяйственного ведения и оперативного управления), госучреждения, хозяйственные общества (открытые акционерные общества) с долей госсобственности, превышающей 50% уставного капитала, а также открытые акционерные общества с государственным участием, в которых государство наделено правом “золотой акции”.

Понятия “госсектор” и “госсобственность” в нашем понимании не совпадают. С одной стороны, госсектор включает в себя не только предприятия, основанные на госсобственности, но и хозяйственные общества, где отношения между участниками регулируются обязательственными правами. Помимо отношений собственности, возникающих по поводу владения, пользования и распоряжения государственными унитарными предприятиями, в госсекторе появляются отношения по поводу участия государства в управлении акционерным капиталом, которые регулируются нормами обязательственного права, а не права собственности. С другой стороны, существуют объекты госсобственности, не относящиеся прямо к госсектору.

Текущее состояние управления госсектором свидетельствует об отсутствии какого-либо специфического механизма управления госпредприятиями.

Реальное положение унитарных предприятий ничем не отличается от положения хозяйствующих единиц частного сектора. Их отношения с государством ограничиваются перечислением налоговых платежей в бюджет (а для казенных предприятий и дополнительных платежей из прибыли). Система управления акционерными обществами с преобладающей долей государства в совокупном количестве голосующих акций не позволяет выявить значительных различий между положением государства-акционера и частных акционеров, поскольку имущественные права государства-акционера регулируются в общем порядке нормами законодательства об акционерных обществах.

Все это свидетельствует о том, что госсектор как специфический объект управления в экономике не выделен. Такой подход законодательно закреплен в Законе о Федеральном бюджете и Законе о бюджетной классификации, так как ни один из видов бюджетной классификации не позволяет определить долю бюджетных средств, направляемую централизованно на нужды госсектора.

Характер взаимодействия государства и госпредприятий в настоящее время соответствует характеру взаимодействия его с частными предприятиями. В то же время значительная часть госпредприятий еще в течение длительного времени будет нуждаться в помощи государства, и в этой связи необходимо его вмешательство по определенным правилам в их деятельность.

Очевидно, что методы управления государственными унитарными предприятиями и корпорациями с преобладающей голосующей долей государства должны быть различными. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделить вопросам создания и функционирования холдингов и финансово-промышленных групп под контролем государства как наиболее перспективных и жизнеспособных структур, деятельность которых позволит обеспечить и поддержать устойчивый экономический рост.

Одно из перспективных направлений развития госсектора – создание вертикально-интегрированных структур, в которых головная организация находится под контролем государства. Поскольку для таких структур нет законодательного запрещения формировать сеть дочерних обществ, контролируемых частным капиталом, это повсеместно осуществляется на практике. По мнению ряда экономистов, преобладающее участие государства в головной организации достаточно для того, чтобы компания в целом осталась под государственным контролем. Однако мы считаем, что в подобных структурах, несмотря на формальное соответствие законодательству, возникает естественный конфликт интересов, порождающий целую серию легальных и полулегальных схем увода корпорации из-под государственного контроля.

Определить объем госсобственности чрезвычайно трудно. Действительно, как ее измерить. если рынок не в состоянии правильно оценить капитализацию предприятий? Вопросов подобного рода множество, а ответов на них практически нет. Ведь до сих пор не произведена инвентаризация госпредприятий, госимущества в стране и за рубежом.

Статистика госсектора сводится поэтому к измерению величины доходов, которые фактически поступают в бюджеты всех уровней, а также субсидий, дотаций, субвенций. А это есть статистика всего лишь финансов госсектора.

Диапазон составляющих государственного (публичного) сектора очень велик: от чисто государственных предприятий до смешанных, от финансов центрального правительства до финансов органов местного самоуправления, от прямого владения правительством предприятиями, производственными фирмами (то есть государственная предпринимательская деятельность) до чисто правовых способов воздействия на частные фирмы. от сугубо национальных до международных организаций и финансов. Отсюда ясно. что масштабы государственной (публичной) экономики огромны, хотя и трудно определимы с высокой точностью.

Государственное вмешательство в экономику,. его степень н эффективность до недавнего времени ассоциировались с рядом форм проявления. которые отражаются в достаточно легко получаемых статистических индикаторах. Эти формы ч соответствующие им индикаторы условно сгруппируем следующим образом.

На первом месте по массовости использования стоит доля и роль государственного сектора в национальной экономике, что статистически проявляется в удельном весе нечастного сектора в ВВП или ВНП: в отношении госзакупок товаров и услуг к объему ВВП; в доле ВВП. концентрируемой госбюджетом всех уровней; в удельном весе занятых в нечастном секторе экономики в общей численности занятых.

1.2. Понятие частного сектора, его значение для экономики.

Частный сектор экономики — часть экономики страны, не находящаяся под контролем государства. Частный сектор образуют домохозяйства и фирмы, принадлежащие частному капиталу. Частный сектор экономики подразделяется на корпоративный, финансовый и индивидуальный секторы экономики.

Можно выделить две группы причин, сдерживающих развитие частного сектора экономики. Первая — это причины кардинального (общеэкономического) характера, заложенные в экономической политике государства, вторая — локального (преимущественно организационного) характера.

Мировая практика подтверждает, что в развитии рыночных отношений возможны две тенденции: формирование регулируемого и стихийного рынка, существенной особенностью которого является спекулятивный характер. Отсутствие четкого понимания этих двух тенденций и изначальная ориентация на исключение государства из системы экономического регулирования привели к тому, что в России становление рыночных отношений пошло именно по второму варианту.

Обычно, когда сравнивают регулируемый рынок и стихийный рынок, то имеют в виду, прежде всего нравственную, этическую сторону. Но этого мало. Каждый из них имеет свою экономическую основу. Особенностью стихийного рынка является то, что он функционирует, главным образом, в сфере обращения, а не в сфере материального производства.

Данному типу рынка присуще то, что большие доходы имеет лишь незначительная часть населения, тогда как большинство населения имеет низкую покупательную способность. В этой ситуации у производителя нет достаточного стимула производить товары, так как они не находят сбыта. Это ведет к сворачиванию производства.

Одной из причин того, что в России формируется именно деформированный тип рынка, следует считать некритическое осмысление опыта западных стран и непродуманное перенесение его в отечественную практику. Именно так произошло с реализацией модели «шоковой терапии».

Ошибка состояла в том, что в России она была принята без учета условий, при которых эта модель может быть эффективной. Опыт западных стран свидетельствует, что одной из целей введения «шоковой терапии» является потребность вскрыть узкие места, сдерживающие развитие экономики, куда незамедлительно должен устремиться частный предприниматель. Налаживая соответствующее производство (нередко при государственной поддержке), предпринимательская сфера «расшивает тромбы» в экономике и в короткие сроки выводит ее из кризиса.

Но в России этого не произошло, так как при введении «шоковой терапии» еще не сформировалось главное условие ее положительной результативности — малое предпринимательство. В сфере материального производства оно практически отсутствовало, а его деформированный характер в сфере обращения не мог оказать существенное влияние на улучшение ситуации.

Особенностью регулируемого рынка является, во-первых, наличии условий для свободного инвестирования средств в различные сферы, а смысл государственного регулирования заключается не в воздействии на систему цен, а в формировании оптимальных пропорций. Во-вторых, такой рынок требует совершенного механизма регулирования покупательного спроса, т. е. формирования повышенного дохода, а следовательно, и более высокой покупательной способности у большинства населения, что и выступает движущей силой производства.

Из этого вытекает вторая причина, сдерживающая развитие производственного предпринимательства — снижение покупательного спроса и свертывание внутреннего потребительского рынка.

Одна из возможностей для государства более активно налаживать партнерские отношения с частным сектором — организация специальных органов, занимающихся поддержкой частных компаний. Эти органы занимаются двумя потенциальными партнерами в частном секторе: Агентства содействия инвестициям занимаются иностранными компаниями, осуществляющими прямые инвестиции, а Агентства по поддержке малого бизнеса занимаются мелкими компаниями. Другой путь поддержания хорошего корпоративного управления — через развитие образовательных инструментов, которые могут использоваться деловыми и судебными секторами в понимании комплекса сложных законов и постановлений, регламентирующих эту область.

Источник: lektsia.com